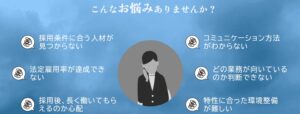

障がい者の雇用制度は専門用語も多く、初めて取り組む中小企業の経営者にとっては「何から始めればいいか分からない」と感じられがち。

また、法定雇用率や助成金、違反時のペナルティなどを正しく理解しないままでは、対応に不安を覚えるでしょう。

本記事では、中小企業の経営者層を対象に、障がい者雇用の基本から等級別のカウント方法や雇用率の計算方法までを丁寧に解説。

身体・知的・精神のすべての障がい種別を対象とし、とくに精神障がい者の雇用に焦点を当ててポイントを整理します。

さらに、企業にとって活用できる助成金や違反時の罰則、採用から職場定着までの実務フロー、支援機関の情報も網羅しています。

障がい者雇用に関する疑問や不安を解消し、貴社が安心して一歩を踏み出せるようサポートしますので参考にしてください。

中小企業と障がい者雇用率制度の基本

障がい者雇用は、企業の規模を問わず社会的責任として求められています。

中小企業の定義を確認しながら、障害者雇用促進法や法定雇用率制度の概要、雇用義務の基準、雇用率の計算方法、未達成時の対応など、制度の全体像をわかりやすく解説します。

中小企業の定義と障がい者雇用の必要性

まず初めに、「中小企業」とはどのような企業を指すのか確認しておきましょう。

中小企業基本法では業種ごとに資本金または従業員数で中小企業の範囲が定義されています。

例えば製造業では資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業では資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5,000万円以下または従業員50人以下といった条件があります。

貴社がこの範囲に該当すれば、国の中小企業施策や本記事で解説する制度の適用対象となります。

企業規模にかかわらず、障がい者の雇用促進は社会全体の責務と位置付けられています。特に中小企業においても人材確保や多様性の推進の観点から、障がい者雇用への取り組みは重要です。

法令上一定規模以上の企業には障がい者の雇用が義務付けられていますが、小規模企業であっても将来的な事業拡大に備えて制度を理解し、早めに取り組みを進めることが望ましいでしょう。

障がい者を受け入れることで、社内の多様性が高まり、新たな視点や強みを持つ人材の活躍につながるメリットも期待できます。

障害者雇用促進法と法定雇用率制度

日本では障害者雇用促進法にもとづき、事業主(企業)に対して障がい者を一定割合以上雇用することが義務付けられています。

この決められた割合を法定雇用率と呼び、各企業は自社の従業員数に応じて、少なくとも法定雇用率以上の障がい者を雇用しなければなりません。

障害者雇用促進法では、障がい者の雇用義務制度(法定雇用率の遵守)と、後述する納付金制度(罰則や助成金の仕組み)が定められており、これらにより障がい者の職業安定と雇用促進が図られています。

法定雇用率制度はおおむね5年ごとに見直されており、社会状況や障がい者雇用の実態に応じて率が変更されます。

2018年(平成30年)には精神障がい者が法定雇用率の算定対象に新たに加わり、民間企業の法定雇用率が2.0%から2.2%へ引き上げられました。

その後も段階的な引き上げが続いており、障がい者雇用促進法の最新改正では法定雇用率がさらに引き上げられることが決定しています。

次項で現行の具体的な数値を確認しましょう。

最新の法定雇用率と企業規模ごとの雇用義務

現在(令和6年度時点)における民間企業の法定雇用率は2.5%です。

これは2024年4月1日から適用された新しい率で、従来の2.3%から引き上げられました。

具体的には、企業全従業員のうち2.5%以上は障がい者でなくてはならないという意味です。なお国・地方公共団体等の公的機関は民間より高い2.8%(教育委員会は2.7%)に設定されています。

法定雇用率の引き上げに伴い、何人以上の企業に雇用義務が生じるかという企業規模要件も変化しました。

2.5%の雇用率では、従業員数40人以上すべての企業が障がい者を1名以上雇用する義務を負います。

これ以前は43.5人以上(端数は切り上げ)でしたが、基準が引き下げられています。

今後さらに2026年7月までに法定雇用率は2.7%へ段階的に引き上げられる予定で、最終的には従業員37.5人以上(つまり38人以上)の企業に雇用義務が及ぶ見込みです。

中小企業であっても、該当する規模に達している場合はこの法定雇用率を満たす障がい者の雇用が求められます。

従業員が100人の会社の場合、2.5%では2名以上の障がい者を雇用する必要があります(100人×2.5%=2.5人 → 小数点以下切り捨てにより2人)。

一方、50人規模の会社では法定雇用率2.5%時点で1名以上の障がい者雇用義務があります(50人×2.5%=1.25人→切り捨てで1人)。

自社の常用従業員数に対して何人の障がい者が必要か、まずこの計算で目安を把握すると良いでしょう。

法定雇用率の計算方法と必要な障がい者数

法定雇用率を正しく満たしているか確認するには、自社の雇用率(実雇用率)の算出方法を理解する必要があります。

計算式は簡単で、「障がい者の雇用人数 ÷ 従業員数 × 100」で求めた%値が法定率以上であれば達成です。

ただし、実際の計算では従業員数や障がい者数の数え方に一定のルールがあり、これを踏まえて算出します。

まず従業員数についてですが、短時間労働者は0.5人としてカウントする決まりがあります。ここで短時間労働者とは週20時間以上30時間未満の所定労働時間で働く社員のことです。

一方、週30時間以上働く正社員等は常用雇用労働者とみなされ1人として数えます。

従業員の内訳がフルタイム社員80人・週20~30時間のパート社員40人の場合、従業員数は80+(40×0.5)=100人分と換算されます。

次に障がい者の雇用人数ですが、こちらも単純な頭数ではなく、後述するように障がい者の種別や障害の程度(等級)および勤務時間区分に応じて1人あたりのカウント数が異なります。

基本的な考え方としては、上記の常用雇用 (30時間以上) で働く障がい者は1人、短時間勤務 (20~30時間) の障がい者は0.5人として数えます。

重度障がい者や特例措置の対象者はこの限りではありません。

詳細は次のセクションで等級別のカウント方法として解説しますが、いずれにせよ自社の従業員数と障がい者数(それぞれ調整後のカウント値)を把握し、自社の実雇用率 = (障がい者のカウント人数 ÷ 従業員数) ×100 を計算してみましょう。

達成していない場合は、何名不足なのかを算出し、計画的な採用を検討する必要があります。

雇用率未達成の場合のペナルティとリスク

法定雇用率を下回っている企業にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。

障害者雇用促進法にもとづく障害者雇用納付金制度では、常用労働者が100人を超える規模の企業が法定雇用率を達成できなかった場合、不足1人あたり月額5万円の納付金(ペナルティ)が課されます。

この納付金は国の機関に納めるもので、徴収されたお金は後述の助成金や雇用奨励金の原資として活用されます。

一方、中小企業(100人以下)についてはこの納付金徴収の対象外となっており、直接的な罰金はありません。

したがって50人規模程度までの会社で雇用率を満たせない場合でも、直ちに金銭的ペナルティを受けることはないと言えます。

しかし、たとえ納付金の対象外であっても、法定雇用率を満たしていない状態を放置することにはリスクがあります。

まず、社会的責任を果たしていない企業という評価に繋がりかねず、信用低下やイメージダウンの要因となり得ます。

また、障がい者雇用の未実施が長期化すると、行政(労働局など)から指導や是正勧告を受ける可能性も。

何より、労働力人口が減少する中で、多様な人材を活用できていないこと自体が企業の成長機会を損失してしまいます。

罰則が無い場合でも、できる限り早期に計画を立てて障がい者雇用に取り組むことが、中長期的に見て自社の利益にもつながるでしょう。

障害種別・等級によるカウント方法

障がい者雇用率を正しく計算するには、障がいの種別(身体・知的・精神)や等級、勤務時間によるカウント方法の違いを理解することが重要です。

各種障がいごとの手帳の等級区分や「重度」の扱い、ダブルカウントのルール、精神障がい者への特例措置などを具体例を交えて解説します。

特に精神障がいについては最新制度に基づいて詳しく紹介します。

身体障がい者の等級区分とカウント方法

障がい者を法定雇用率の人数に算入するためには、基本的に「障害者手帳等を保有している」ことが条件となります。

まず身体障がい者の場合、「身体障害者手帳」の等級によって重度かどうかが判定されます。身体障害者手帳では障害の程度に応じて1級から7級までの区分があり、そのうち1級・2級が一般に「重度身体障害者」と扱われます。

また、3級相当の障害が2つ以上重複している場合も重度とみなされます。

一方、4級以下(程度の軽い障害)は重度には該当しません。

身体障がい者を雇用する際のカウント方法は、重度か否かと労働時間により次のように異なります。

まず重度ではない身体障がい者の場合、週30時間以上の勤務で1人分、週20〜30時間未満の短時間勤務で0.5人分としてカウント。

これに対し重度身体障がい者を雇用する場合は、特例としてダブルカウント(2人分に計算)が適用されます。

すなわち週30時間以上の常用雇用なら1人で2カウント、週20〜30時間の勤務なら1カウントとなります。

なお後述する特例措置により、2024年以降は重度者について週10〜20時間未満の勤務でも0.5人分として算定可能になりました。

知的障がい者の等級区分とカウント方法

続いて知的障がい者の場合。

知的障がい者には「療育手帳」が交付されますが、手帳の等級(判定等級)は自治体によって表記が異なります。

一般的には最も程度の重い区分(A判定や1級など)が重度知的障がい者に該当し、それ以外が中軽度とされています。

知的障がい者の人数カウント方法も基本的には身体障がい者の場合と同様です。

重度知的障がい者であればダブルカウントが適用され、常用雇用で1人を2人として、短時間雇用で1人を1人として数えます。

重度ではない知的障がい者の場合は、30時間以上勤務なら1人、20〜30時間未満なら0.5人としてカウントします。

なお2024年以降、重度知的障がい者についても週10〜20時間未満勤務の場合は0.5カウントが認められる特例措置が開始されました。

精神障がい者の等級とカウント方法

最後に精神障がい者の場合です。精神障がい者保健福祉手帳には1級から3級までの等級がありますが、精神障がい者の場合は等級によって雇用率カウントが変わることはありません。

これは身体・知的のような「重度」区分が精神障がいには設けられていないためです。

したがって精神障がい者を雇用した場合、基本的なカウントは週30時間以上勤務で1人分、20〜30時間未満の勤務で0.5人分となります。

しかし精神障がい者については職場への定着率(長く働き続けられる割合)に関するデータから、短時間勤務(週20〜30時間)の方が定着しやすいという傾向が指摘されています。そこで現在、精神障がい者の短時間労働者に対しては算定特例措置が講じられています。

具体的には、一定の条件を満たす精神障がい者で週20〜30時間勤務の場合、本来0.5人分で計算するところを1人分としてカウントできる特例が設けられています。

この特例措置は当面継続することが決まっており、今後新たに雇い入れた精神障がい者についても適用可能です。

また2024年4月以降、精神障がい者については週10〜20時間未満の超短時間勤務でも0.5人分として算入できるようになりました。

以上のように精神障がい者の場合、短時間勤務を戦力として受け入れやすくするためのカウント上の配慮が拡充されています。

短時間労働者における特例措置(週20時間未満の場合)

ここまで触れたように、2024年の制度改正によって週所定労働時間が10時間以上20時間未満という超短時間勤務の障がい者についてカウント可能となる新たな措置が始まりました。

対象となるのは精神障がい者、および重度の身体・知的障がい者です。

従来、障がい者雇用率の計算上は週20時間未満の労働者は算入できませんでしたが、上記の対象者に限り0.5人分としてカウントできるようになっています。

この超短時間労働者の算定特例は、中小企業にとっても柔軟な雇用形態で障がい者を受け入れる後押しとなるでしょう。

ただし、週10時間以上20時間未満でカウントした精神障がい者が週20時間以上に労働時間を変更した場合の扱いなど、詳細な運用については厚生労働省のQ&Aやハローワークで確認することをお勧めします。

法定雇用率達成に向けたカウント実例

最後に、以上のルールを踏まえた法定雇用障がい者数のカウント例を見てみましょう。

例えば従業員数300人の企業で法定雇用率2.5%が課されている場合、必要な障がい者数は7人です(300×2.5%=7.5人→切り捨てで7人)。

この7人分のカウントを満たす組み合わせとして、次のような例が考えられます。

●例

重度身体障がい者2名(短時間勤務)+知的障がい者3名(常用勤務)+精神障がい者2名(短時間勤務) = 計7カウント

●算定内訳

重度身体障がい者2名(短時間)=2カウント、知的障がい者3名(30時間以上)=3カウント、精神障がい者2名(短時間、特例適用で各1カウント)=2カウント。

なお、組み合わせ次第では同じ7人雇用していてもカウントが不足する場合があります。例えば身体障がい者の勤務時間が短かったり重度者の割合が少なかったりすると、計6.5カウントにとどまり未達成となるケースもありました。

このように、単に人数を満たせば良いというわけではなく、雇用する障がい者の属性や勤務形態によりカウント数が変動する点に注意が必要です。

特に精神障がい者や重度障がい者の短時間雇用は有効な戦力となり得ますが、その分カウント計算における特殊ルールも多いため、しっかり制度を把握して計画を立てましょう。

障害者雇用納付金制度(納付金・調整金・報奨金)

障害者雇用納付金制度とは、企業間で障がい者雇用の経済的負担を調整し合うための制度です。

具体的には、法定雇用率を下回る企業から不足人数に応じ納付金を徴収し、逆に率を上回る企業に対し調整金や報奨金として支給する仕組みになっています。

この制度により、障がい者を多く雇用する企業の努力を経済的に支援するとともに、雇用が進まない企業には金銭的負担を課すことで全体の雇用促進を図っています。

納付金は前述の通り不足1人につき月5万円(年60万円)で、常用労働者101人以上の企業が対象です。

一方、障がい者を法定以上に雇用している企業には障害者雇用調整金が支給されます。

調整金は常用労働者100人超の企業において、法定雇用率を超えて雇用している障がい者1人あたり月額2万9千円(11人目以降は1人あたり2万3千円)支給されます。

さらに、中小企業(常用労働者100人以下)の場合は、法定以上に雇用した人数1人あたり報奨金として月額2万1千円(36人目以降は1万6千円)が支給されます。

これらの額は年度や政策により変動する可能性がありますが、いずれも企業規模や雇用人数に応じて自動的に給付・徴収されるものです。

なお、納付金の対象とならない中小企業であっても、障がい者雇用に取り組むことで上記の報奨金を受け取れる可能性があります。

また、納付金制度とは別に各種助成金を活用することで、後述するような設備整備費や人材支援の補助を得ることもできます。

経営者としては、自社が納付金の対象になるか否かだけでなく、支給される側のメリットも念頭に置いて計画を立てることが重要です。

助成金や支援制度の詳細は以下の記事も参考にしてください。

「ADHDの方を採用したい企業様向け|活用できる助成金・支援制度まとめ」

精神障がい者の雇用に役立つ支援

精神障がい者の雇用においては、上記のような一般的な助成金に加えて職場定着支援の充実が重要です。

精神面の不調は外見から判断しづらく、就労後に体調が変化するケースもあります。

そこで、専門の支援員や公的機関と連携しながら、きめ細やかなフォローを行うことがポイント。

例えば、各都道府県に設置された障害者職業センターでは、ジョブコーチ(職場適応援助者)を派遣して職場定着を支援する事業を行っています。

ジョブコーチは障がい者本人へのマンツーマンの職業指導だけでなく、企業側への助言や同僚へのサポート方法の提案も行ってくれます。

これらのサービスは基本的に無料で利用でき、かつジョブコーチを受け入れる企業には前述の助成金(障害者雇用安定助成金・職場適応援助コース)が支給されるため、中小企業でも積極的に活用すると良いでしょう。

また、精神障がい者の場合は体調管理や通院との両立支援も課題となります。

地域の障害者就業・生活支援センターでは、就労面だけでなく生活面も含めた相談支援を提供しており、本人や企業と一緒に問題解決に当たってくれます。

こうした公的支援機関の力を借りることで、精神障がい者の方が働きやすい環境を整え、長く戦力として活躍してもらうことができるでしょう。

中小企業向け優良認定制度(もにす制度)

障がい者雇用を積極的に推進する中小企業には、厚生労働省による障害者雇用優良事業主認定制度(通称「もにす認定制度」)があります。

これは常時雇用する労働者が300人以下の中小企業を対象に、障がい者雇用に関する取組状況と成果等を評価し、一定の基準を満たした企業を「優良事業主」として認定する制度です。

認定を受けた企業は、名刺や自社商品、Webサイト等に認定マーク(もにすマーク)を掲載し、自社が障がい者雇用に積極的であることを対外的にPRできます。

また、日本政策金融公庫による低利融資の対象になったり、公共調達における加点評価を受けられるといった優遇措置もあります。

中小企業にとって、自社のブランディング強化や従業員の誇り醸成にもつながるため、条件を満たす場合は取得を目指すと良いでしょう。

株式会社アルファ・ネットコンサルティング運営のアクセル

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)