中小企業の経営者の皆様は、ADHD(注意欠如・多動症)の方を雇用するとき、「障がい者雇用枠」で採用すべきか、それとも通常の「一般雇用枠」で採用すべきか迷われることがあるでしょう。

本記事では、その選択に役立つ情報を ADHD当事者(雇用される側)のメリット・デメリット と 企業側のメリット・デメリット の双方から解説。

法制度上の違いや助成金制度の概要、そして職種や業種ごとの適性なども交えて、ADHD人材の活用について 中小企業経営者にとって有益な視点 を提供します。

ポイントを整理していますので、ぜひ採用方針の検討にお役立てください。

障がい者雇用枠と一般雇用枠の制度概要と違い

「障がい者雇用枠」と「一般雇用枠」には法制度上の位置づけや採用プロセスに明確な違いがあります。

まずはそれぞれの基本的な仕組みと法律上のポイントを押さえておきましょう。

障がい者雇用枠とは何か

障がい者雇用枠とは、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)を持つ方だけを対象とした採用枠です。

企業が障がいのある人を前提に受け入れる雇用形態で、職務内容や勤務環境に様々な配慮が行われ、入社後も継続的なフォローを受けやすいのが特徴です。

障がい者手帳を持っている求職者は、応募時に自身の障害特性や必要な配慮を企業に伝えた上で採用されるため、無理のない業務 に就きやすく、合理的配慮(職場での障害に対する必要な配慮)を受けながら働けます。

企業側も障がい者を受け入れる準備を整えて採用を行うため、障がいのある従業員にとって 働き続けやすい環境 が用意されている傾向にあります。

一般雇用枠とは何か

一般雇用枠とは、障がいの有無に関わらず 通常の採用枠 で働く形態です。障がい者手帳を持っている方でも一般枠の求人に応募することは可能ですが、その場合 採用時や勤務中に特別な配慮が前提とされません。

健常者と同じ条件で選考を受け、入社後も他の社員と同じ基準で働くことが求められます。企業には近年「合理的配慮」を提供する努力義務(現在は義務化)が課せられており、求職者が障害について会社に申し出れば一定の配慮を受けることも可能です。

しかし、一般枠採用では職務内容が障害特性に合わない可能性もあり、職場環境によっては働きづらさを感じる ケースも。

障害があることを前提としない働き方 である点が、障がい者雇用枠との大きな違いです。

法定雇用率と企業の義務

日本では企業に対し、一定割合の障がい者を雇用することを義務付ける 法定雇用率制度 があります。

民間企業の場合、常用労働者数が40人以上 の事業主は、従業員全体のうち 少なくとも2.5% を障がい者とする必要があります(2025年4月現在)。

この割合は段階的に引き上げられる予定で、2026年7月には2.7% に引き上げられることが決まっています。

例えば社員40名の会社であれば1名、社員100名の会社であれば2〜3名程度の障がい者雇用が求められる計算です。

毎年6月1日時点で障がい者雇用の状況を報告する義務もあり、未達成の場合は厚生労働省からの行政指導等の対象になることがあります。

中小企業では社員数が義務基準に満たない場合もありますが、できるだけ障がい者雇用に取り組むこと が社会的責任として奨励されています。

なお、従業員数が多い企業で法定雇用率を達成できない場合、不足1人あたり月5万円(常用労働者100人超の企業の場合)といった納付金の支払いが課せられる制度もあります。一方、法定雇用率を上回る障がい者を雇用している企業や中小企業には、調整金・報奨金 が交付される仕組みもあります。

これらは企業規模によって適用が異なりますが、中小企業にとっても障がい者雇用は単なる義務ではなく、助成を受けながら戦力確保につなげるチャンス と捉えることができます。

<h3障がい者雇用に関する助成金・支援制度>

障がい者雇用に前向きに取り組む企業には、さまざまな助成金や支援策が用意されています。

例えば、ハローワーク等の紹介で障がい者を継続雇用した場合に支給される 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」 や、障がい者を雇うために職場設備の整備・介助者配置などに要した費用の一部を補助する 「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」 があります。

また、有期雇用の障がい者を正社員に転換した際に支給される 「キャリアアップ助成金」 といった制度もあり、雇用形態の安定化を図る企業を支援しています。

さらに税制面でも、障がい者を一定数以上雇用する事業所に対する事業所税の減免措置や、助成金を受けて設備投資を行った場合の課税所得控除などの優遇措置があります。

例えば、事業所税では従業員給与総額の計算時に障がい者に支払っている給与分を控除できる特例が設けられています。

中小企業の経営者にとって、人件費や設備投資の負担軽減につながるこれらの施策は見逃せません。

助成金を上手に活用することで、障がい者に配慮した職場環境づくり(例:勤務時間の柔軟化、専門機器の導入など)を進めやすくなります。

助成金については以下の記事も参考にしてください。

「ADHDの方を採用したい企業様向け|活用できる助成金・支援制度まとめ」

「助成金・補助金の申請代行はどこに依頼する?必要な資格や代行依頼先の判断基準」

一般雇用枠との違いまとめ

以上のように、障がい者雇用枠では採用対象が障がい者手帳保持者に限定され、企業にも雇用率達成義務や支援制度の利用が絡む点が特徴です。

一方の一般雇用枠は応募者の制限がなく、特別な法的義務はありません(合理的配慮の提供義務を除く)が、障がい者手帳を持つ人であっても他の応募者と同じ土俵で競うことになります。

障がい者雇用枠では「障がいがあることをオープンにした上で働く」のに対し、一般枠では「障がいをオープンにせず働く(または必要最低限の開示に留める)」選択も可能です。この違いが後述する 当事者側の働きやすさ や キャリアの展望、企業側の採用メリット にも大きく影響します。

それでは次章から、まず 雇用される側(ADHD当事者)の視点 で両枠のメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

ADHD当事者にとって障がい者雇用枠で働くメリット・デメリット

ADHDのある方が「障がい者雇用枠」で働く場合、どのような利点と欠点があるでしょうか。

ここでは雇用される本人の視点から、障がい者枠で働くことのメリット・デメリットを整理します。

就職のしやすさや職場環境、精神的な安心感といったポイントから、キャリア形成や収入面での課題まで順に解説します。

就職のしやすさ:採用機会と競争率

障がい者雇用枠での就職は、ADHDを含む発達障がいのある求職者にとって採用されやすい傾向があります。

企業は法律上一定数の障がい者を雇用する義務があるため、多くの場合、障がい者枠の求人は応募できる人自体が限られており競争率が低めです。

特に大企業では障がい者雇用に積極的で、専門の採用枠を設けていることも多く、ADHDの方でも自分に合った職種の求人に出会える可能性があります。

また、就労移行支援事業所などの就職支援サービスを利用して障がい者枠求人に応募すれば、求人選択や面接対策で支援員のサポートを受けられるなど、二人三脚で就活を進められる点もメリット。

こうした支援策の存在により、ADHD当事者にとって障がい者枠での就職はハードルが下がり、内定獲得まで辿り着きやすい環境が整っていると言えるでしょう。

職場での理解と合理的配慮:安心して働ける環境

障がい者枠で採用された場合、職場の上司や同僚はあなたがADHDであることを理解したうえで受け入れてくれます。

入社前から「自分の特性は○○で、△△の配慮が必要です」と伝えやすいため、配置される業務も最初から無理のない範囲で工夫されます。

例えば、マルチタスクを避けて一つずつ段取りを追える業務や、集中力が発揮しやすい得意分野の作業を担当にするなどの配慮がなされるでしょう。

企業側も合理的配慮の提供を前提に受け入れており、定期的な面談や専門スタッフ(産業医・ジョブコーチ等)によるフォローが行われる職場もあります。

実際、ある発達障がいの社員のケースでは、週1回上司との1対1ミーティングや、月1回メンタルヘルス知識を持つスタッフとの面談が設定され、業務手順も細かくマニュアル化されている例があります。

このように徹底した配慮のおかげで、ADHD当事者も不安を感じにくく安定したコンディションで働き続けられるのです。

さらに、障がい者枠では 「困ったときに周囲に相談しやすい」 雰囲気が醸成されている職場が多いです。

体調不良時の休暇取得や通院のためのスケジュール調整、業務上どうしても苦手な作業の免除など、障がいが理由の配慮要請が受け入れられやすい環境です。

その結果、職場への定着率(長く働き続けられる割合)は一般雇用より高い傾向があります。

ADHD当事者にとって、「自分の特性を職場が理解してくれている」という安心感は何ものにも代え難く、精神的な安定を保ちながら働けるメリットとなります。

働きやすさと定着率:長く勤められる安心感

障がい者雇用枠では、働きやすさへの配慮が徹底されるぶん、ADHDのある社員が長期間勤続できる可能性が高まります。

企業も法定雇用率達成のために採用した貴重な人材を簡単に手放さないよう、職場定着に力を入れる傾向があります。

例えば、業務量や勤務時間を本人のペースに合わせて段階的に調整したり、周囲の社員に障がい理解の研修を行ってサポートし合える組織風土を育んだりします。

その結果、「自分はここで受け入れられている」「配慮のおかげで無理なく働けている」と感じられるため、離職率が低く安定して働けるのです。

また、障がい者枠で働くことで、税制上の優遇を受けられる点も当事者には間接的なメリットです。

本人が障害者手帳を所持して企業に届け出ている場合、所得税や住民税の障害者控除が適用され、毎月の給与から差し引かれる税金が軽減されます。

たとえば年末調整で障害者控除の欄に該当があれば、同じ収入でも健常者より手取りが増える可能性があります。「働きやすい職場で長く勤め、税制面でも優遇がある」ことは、ADHD当事者にとって家計の助けにもなり得る利点です。

キャリア形成の制限:昇進・昇給が頭打ちに

一方で、障がい者枠で働くことにはキャリア面でのデメリットも存在します。

多くの場合、障がい者雇用では 担当業務が限定 され、責任範囲も狭く設定されます。

配慮を最優先する結果、ADHDの特性上難しい高度な業務やプレッシャーの大きい職務は任されにくいため、会社から見た役割の期待値が上がりにくいのです。

その結果、健常者であれば経験を積む中で昇格・昇進していくポジションでも、障がい者枠社員は平社員のまま長年同じような仕事を続けるケースが少なくありません。

具体的には、「単純で定型的なルーティン業務」が中心になりやすく、新しいプロジェクトを任されたり、管理職候補として育成されたりする機会は限られます。

会社によっては契約社員スタートで数年後に正社員登用、という形もありますが、それでも管理職への登用は稀。

昇進だけでなく昇給も頭打ちになる傾向があり、年次が上がっても給与水準が大きく変わらない場合が多いです。

ある発達障がい当事者の体験では、「業務範囲は限定され、年収は新入社員と同等」であり、それでも安定就労を優先して障がい者雇用を選択していると述べられています。

このように、キャリア形成や自己成長の機会が限られる点は障がい者枠で働く大きなデメリットです。

もっとも、「昇進や責任を追わなくて済む」という点は裏を返せば精神的負担が増えないメリットとも言えます。

プレッシャーのかかるポジションを求めず、安定した職場で定年まで勤め上げたいと考えるADHD当事者にとっては、このデメリットは許容範囲かもしれません。

しかし、「もっと成長したい」「より高い報酬を得たい」といった向上心が強い場合、障がい者枠ではその希望を叶えにくい現実があります。

給与水準と仕事のやりがい

障がい者雇用枠では、給与水準が全体的に低めである傾向も見逃せません。

その理由の一つは前述の通り、労働時間が短縮されたり業務内容が限定されたりするためです。

厚生労働省の調査によれば、発達障がい者の平均月収は約12万8,000円で、健常者の平均月収31万8,300円と比べると大きな差があります。

もちろん、障がい者枠で働く人でも専門スキルや経験によって高収入を得ているケースもありますが、全体的な傾向としては経済的な待遇面で物足りなさを感じるかもしれません。 また、任される仕事が単調で簡易なものに留まりがちなため、仕事のやりがいや自己成長実感を得にくいという声も。

「会社に貢献している実感が湧かない」「評価される機会が少ない」と感じてしまうと、モチベーションの維持が難しくなる恐れもあります。

ただし、最近では障がい者枠の中でも 専門職の求人が増加 しつつあり、首都圏を中心に「一般枠に近い給与や職種」で働ける場も広がっています。

ADHDの特性を活かせる専門分野であれば、障がい者枠でもやりがいを持って働ける可能性があります。

総じて、ADHD当事者が障がい者雇用枠で働くことは、働きやすさや安心感という大きなメリットがある反面、キャリアアップの難しさや収入面での不利といったデメリットが伴います。

次に、一般雇用枠で働く場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。

ADHD当事者にとって一般雇用枠で働くメリット・デメリット

今度は、ADHDのある方が障がいをオープンにせず 一般雇用枠 で働く場合の利点と欠点を考えてみます。

一般枠で働く選択肢は、より広い職業の可能性が開ける一方で、配慮が得られにくいという難しさもあります。

多様な仕事機会や高い報酬といったメリットから、職場での苦労や定着の難しさまで、こちらもADHD当事者の視点で解説します。

多様な仕事の選択肢と高い給与水準

一般雇用枠での最大のメリットは、なんと言っても職業選択の幅が広いことです。

障がい者枠では求人が限られがちですが、一般枠ならほぼあらゆる業種・職種に応募できます。

専門職や高度なスキルを要する仕事にもチャレンジ可能であり、ADHDの方が強みを発揮できるクリエイティブ職やITエンジニアなどのポジションも豊富に存在します。

会社の規模もベンチャーから大企業まで様々で、自分の興味や適性に合った職場を探しやすいでしょう。

また、一般枠の仕事は総じて給与水準が高くなる傾向にあります。

障がい者枠のような制限がないため、成果や役職に応じて昇給・昇格もしやすく、頑張り次第で収入アップを目指せます。

特に、はたらきたい職種や地域にこだわりがある場合は、一般枠の方が希望に合った条件の仕事を見つけやすいでしょう。

例えば、「最新技術に携わるエンジニアとして高収入を得たい」と望むADHD当事者であれば、一般枠で自分の実力をアピールして採用される道が考えられます。

仕事のやりがいや達成感も、大きなプロジェクトに関わったり成果を上げて評価されることで得やすく、キャリア形成という観点では一般枠就労は魅力的です。

キャリアアップと自己成長の機会

一般雇用では、キャリアアップのチャンスが開かれています。

障がいを開示しないまま働くことで、周囲から特別扱いされることなく対等に能力を評価してもらえます。

結果を出せばリーダー職に抜擢されたり、より責任ある仕事を任されたりと、自己成長につながる経験を積めるでしょう。

ADHDの方の中には、好きな分野では驚異的な集中力や発想力を発揮できる人もいます。その強みを認めてくれる職場であれば、健常者と肩を並べてキャリアを築ける可能性があります。

例えば、クリエイティブな発想が得意なADHD当事者が広告企画の部署で成果を上げ、次第にチームリーダーとして活躍するといったケースも考えられます。

一般枠ならではの厳しい競争環境はありますが、その分 「成長している」という実感 を持ちながら働けるのはモチベーションにも。

昇進すれば収入も増え、社会的な責任や達成感も味わえるでしょう。

障がい者枠では得にくい「大きな仕事を任される充実感」を得られる点は、チャレンジ精神旺盛なADHDの方にとって一般枠就労の大きなメリットです。

職場から配慮を得にくいリスク

しかし一般雇用枠では、仕事上困ったときに配慮を得にくいリスクがあります。

障がいをオープンにしていない場合、上司や同僚はADHD特性による苦労に気づかないことが多く、業務上で困難が生じても「本人の努力不足」と見なされてしまう恐れがあります。

たとえば、締め切り間近の複数タスクにパンクしそうになっても、周囲は「なぜ計画的にできないのか?」と叱責するだけで、具体的な支援策を講じてくれないかもしれません。合理的配慮の制度はありますが、一般枠では当事者から積極的に申し出ない限り十分な配慮が行われないケースもあります。

また、ADHDの症状によって業務に支障が出たとき、理解不足の職場では人事評価に響いたり、最悪解雇の危機に陥る可能性も否定できません。

実際、障がい者職業総合センターの研究によれば、一般採用枠で働く障がい者の早期離職率は高い傾向が報告されています。

職場のミスマッチやサポート欠如が原因で、働き続けられなくなる人が少なくないのです。特に中小企業では人手に余裕がないため、一人の社員に多くを期待しがちで、配慮が不足するとADHDの方には厳しい環境となり得ます。

一般枠就労では、自分の身は自分で守る自己管理能力や、困ったときに上手にヘルプを求めるコミュニケーション力が求められるでしょう。

職場定着の難しさとストレス

一般雇用枠で働き続けることは、ADHD当事者にとってストレスフルな場面も多々あります。

特に中小企業では「一人何役もこなす」働き方が普通で、同時並行のマルチタスクや咄嗟の臨機応変な対応が求められます。

これは複数のことに同時に注意を向けるのが苦手なADHDの方には大きな負担です。急な残業や業務量の変動もあり、体調やメンタルを崩してしまうリスクも高まります。

実際、一般枠で就職したものの過剰な業務ストレスで短期間で退職せざるを得なかったというケースも珍しくありません。

また、一般枠では職場での人間関係にも気を遣う必要があります。

障がいを開示していない場合、自分のミスや不得意なことも全て健常者と同じ基準で評価されるため、同僚から誤解を受けたり叱責されたりする場面が増えるかもしれません。

「なぜこんな簡単なことができないのか?」と詰められる度に、自尊心が傷つき自己評価が下がってしまうことも考えられます。

ADHDの特性上、ミスを防ぐために人一倍工夫や努力をしていても、理解のない職場ではそれが伝わらないもどかしさがあります。

その結果、職場に居づらくなり離職を選ぶ悪循環に陥る可能性も。

以上のように、一般枠就労は挑戦しがいがある反面、継続する難易度が高い一面もあります。

もちろん、職場によっては個々の事情に理解を示し、暗黙の配慮をしてくれる温かい環境もありますが、それは運次第とも言えるでしょう。

中小企業の経営者としては、仮にADHDの社員を一般枠で雇用する場合でも、できる限りの配慮やフォローを提供することが定着率向上につながると心得ておく必要があります。

障害をオープンにするかクローズにするか

ADHD当事者が一般雇用枠で働く際には、自分の障害特性を職場に開示するか否かという重要な選択があります。

オープンにするとは、面接時や入社後に上司・同僚に対して自分がADHDであることを伝え、必要な配慮について話し合うことです。

一方、クローズにするとは、障害のことを伏せて健常者と同様に振る舞うことを指します。 オープンにした場合のメリットは、周囲に理解を求めやすい点です。

「自分は注意力に波があるので、ダブルチェック体制にしてほしい」「週に一度通院のため定時で上がりたい」など、具体的に相談できれば職場から協力を得られる可能性があります。

また、服薬や体調管理の必要性も説明できますし、突然調子を崩した際にも「病気のことが周知されている」という安心感があります。

実際に障害をオープンにして転職し、急な入院治療が必要になった際に周囲の理解のおかげで職場復帰できたという事例も報告されています。

自分の不得意なことを事前に共有し、得意なことで貢献する道筋を作れるのがオープンにする利点。

一方、クローズにした場合は、新しいことにどんどん挑戦できる環境を維持できるメリットがあります。

周囲に余計な先入観を与えないため、「障害者だからこの程度でいい」と仕事を制限される心配がありません。

多岐にわたる業務に携わりたい、できるだけ健常者と同じフィールドで勝負したいという強い意志がある場合、あえてクローズにして働く選択も一つの戦略。

ただし前述したような職場での行き違いや苦労も増えるため、最初はクローズで挑戦し、難しければオープンに切り替えるという柔軟な姿勢も必要でしょう。

実際のところ、一般枠か障がい者枠かは一度決めたら変更できないわけではありません。障害者手帳を持ちながら一般枠で働き続けることもできますし、一般枠が続かなければ障がい者枠に転向する方が容易とも言われます。

したがって、ADHD当事者としてどちらで働くか迷う場合、まずは一般枠で挑戦してみて、厳しければ障がい者枠に切り替えるという方法も検討されます。

中小企業の経営者も、社員が途中で障がい者手帳を取得して社内で配慮を求めてくる可能性を視野に入れ、臨機応変に対応することが望ましいでしょう。

障がい者雇用枠でADHD人材を雇用する企業側メリット

企業側から見ると、ADHDを含む障がい者を雇用枠で受け入れることには多数のメリットがあります。

法令遵守と企業イメージ向上

障害者雇用促進法に沿って雇用率を達成し、障がいのある方が活躍する会社にすることは、社会的信用や評価の向上につながります。

中小企業の場合、法定雇用率の義務対象でなかったとしても、積極的に障がい者雇用に取り組む姿勢は地域社会や取引先から好感を持って受け止められるでしょう。

昨今はダイバーシティ経営への関心も高まっており、多様性を受容する企業文化は採用ブランディングや顧客からの信頼にもプラスに働きます。

助成金・優遇制度の活用

ADHDの方を障がい者枠で雇えば、各種助成金の支給対象となり得ます。

例えば、ハローワーク経由で採用して一定期間継続雇用すれば支給される助成金や、職場設備の改良費補助、ジョブコーチ導入支援など、公的な援助を受けながら人材育成ができます。

助成金により経済的コストを抑えつつ人材活用ができるのは、中小企業にとって大きなメリット。

また、税制面でも障がい者を雇用していると法人税や事業所税で特例措置を受けられる場合があります。

結果として、ADHD人材を戦力化するための投資(例えば研修や環境整備)に充てるリソースを確保しやすくなります。

社内の多様性促進による労働環境の改善

障がい者がいる職場では、お互いの立場や個性を理解し合う風土が育ちやすく、社員の協調性や優しさが醸成されるとの指摘があります。

ADHDの社員が加わることで、他の社員も業務の進め方やコミュニケーションの取り方を見直し、結果的に組織全体の生産性向上につながるケースもあります。

例えば、ADHD社員のために作成した業務マニュアルが他の社員にも有用で業務効率が上がったり、情報共有の工夫が全員にとって働きやすい仕組みになったりするなど、波及効果が期待できます。

以上のように、障がい者枠でADHD人材を受け入れることは、法令面・経済面・組織面で企業に利益をもたらす可能性が高いのです。

障がい者雇用枠での雇用に伴う課題・デメリット

とはいえ、企業側には障がい者枠ならではの課題や負担もあります。

ADHD特性への理解と社内体制づくり

ADHDを含む発達障がい者は一人ひとり特性が異なるため、採用前にしっかり面談を行い「どんな配慮が必要か」「どの部署・業務なら能力を発揮しやすいか」を見極める必要があります。

これは企業にとって初めての経験だと戸惑うことも多く、人事担当者や現場社員への障がい理解研修を実施するなど準備が必要です。

特性に応じた業務の切り出し(タスクの選定)や、働きやすい職場環境(例えば騒音・照明への配慮など)の整備も行わなければなりません。

中小企業ではリソースが限られるため、これらに最初手間がかかることはデメリットと言えます。

業務範囲の工夫

ADHDの社員が不得意とする業務を無理に任せると、他の業務にも悪影響が出たり、当人のストレスが高まって定着が難しくなります。

そのため企業は、本人の特性を踏まえて担当業務を再設計する必要があります。

例えば、「この社員には細かい数字チェックは負担が大きいから別の人に任せ、代わりに集中力が活きる資料作成を主に担当してもらおう」といった具合です。

一人分の仕事を複数人で分担したり、逆に単純作業を寄せ集めてADHD社員のポジションを作ったりと、組織全体の業務配分を見直すことになります。

これは短期的には他の社員の協力も必要で、生産性確保に工夫が要る場面です。

コミュニケーションやマネジメントの手間

定期的な1on1面談を行ったり、体調やメンタル面の細やかなフォローを続けたりするには、管理職や人事の労力がかかります。

もちろん、これらは長期的に見れば組織の安定につながりますが、短期的には「即戦力としてバリバリ働いてもらう」ことを期待しにくい面もあります。

経営者としては、初期投資(時間・労力)をかけて人材を育てる覚悟が必要です。

ただし、こうした課題はハローワークや障害者職業センター等の外部支援を活用することで軽減できます。

ジョブコーチの派遣や専門家のアドバイスを受けながら進めれば、中小企業でも十分乗り越えられるでしょう。

一般雇用枠でADHD人材を採用する企業側メリット

ADHDの人材を障がい者枠ではなく一般枠で採用する場合、企業側にあるメリットを紹介します。

柔軟な人事運用

ADHDの人材を障がい者枠ではなく一般枠で採用する場合、企業側のメリットとしては柔軟な人事運用ができる点が挙げられます。

障がい者枠のように法的条件(障害者手帳の有無)に縛られないため、単純に「この人は能力が高いから採ろう」という基準で採用できます。

例えば応募者がADHDであることを開示していない場合、企業は他の候補者と同様に評価し、戦力になりそうだと判断すれば即戦力人材として迎え入れることができます。

つまり、人材プールが広がるメリットがあります。障がい者枠の求人では出会えなかったようなハイスキル人材が、一般応募で社内に入ってくるケースもあるでしょう。

特別扱いせずに育成できる

他の社員と同じ基準で評価・指導をすることで、実力次第では重要なポストを任せることができます。

障がい者枠だと躊躇しがちな責任ある仕事を与えてみる判断も、一般枠であれば比較的行いやすいでしょう。

その結果、うまくマッチすれば会社の中核人材に育つ可能性もあります。

特に、ADHDの特性がプラスに働く職域(創造性が求められる新規事業開拓など)では、常識にとらわれない発想や行動力が会社に新風をもたらすことも期待できます。

既存の人事制度のまま受け入れが可能

中小企業では障がい者枠での正式な雇用スキームが整っていないケースも多いですが、一般枠採用であれば既存の人事制度のまま受け入れが可能です。

給与テーブルや勤務条件も他の社員と同じ枠組みで管理できるため、煩雑な手続きなしに雇用契約を結べます。

「たまたまADHDの特性を持つ社員がいる」状態として受け入れることで、特段の制度変更なく戦力化を図れるわけです。

もっとも、実際には合理的配慮提供のための職場調整は必要になりますが、制度上は通常社員として処遇するため、社内の受け止め方も「仲間の一人」として受け入れやすいという利点があります。

一般雇用枠での雇用に伴うリスク・注意点

一般枠でADHD人材を雇用する際の企業側デメリットは、前述した本人視点のデメリットと裏表です。

適切な配慮や支援をしないままだと早期離職につながりやすい

せっかく採用しても、業務上のミスマッチや周囲の無理解でパフォーマンスが発揮できなければ、短期間で退職され、人材採用コストが無駄になる恐れがあります。

特にADHDの場合、環境が合わずストレスが溜まると二次的にうつ病などメンタル不調を来すリスクもあり、休職・離職に発展すると会社としても痛手です。

法定雇用率のカウントに入らない

たとえ社員本人が発達障害の診断を受けていても、障害者手帳を取得していなければ法定雇用率の対象にはなりません。

手帳を持っていても、それを会社に提出して正式に「障害者雇用」としていなければ、企業の実雇用率としてはカウントされないケースもあります(※障害者雇用として届け出ればカウント可能ですが、一般枠採用だと本人の意思で届け出ないことも)。

そのため、ADHDの人を雇っても法定雇用率未達のままということも起こりえます。

法定雇用率を達成したい企業にとっては、この点はデメリットでしょう。

周囲の社員への影響

一般枠でADHD社員を受け入れた場合、周囲には「なぜあの人はミスが多いのに許されているのか」など不満や誤解が生じる可能性があります。

障がい者枠なら最初から社内周知できますが、一般枠で本人が障害を隠していると周囲には説明できません。

このジレンマは、マネジメント側にもストレスとなりえます。

いずれにせよ、オープンにせよクローズにせよ社内で配慮する場合は公正なフォローが求められ、現場管理者の負担が増える点には注意です。

ADHD人材の適性と職種・業種別の活用ポイント

ADHDの方を雇用する際、「どんな仕事を任せれば能力を発揮してもらえるか?」というのは重要な検討事項です。

ここでは 職種や業種の具体例 を挙げながら、ADHD人材が活躍しやすい分野と、その際の配慮ポイントを紹介します。

事務職、IT・技術職、軽作業系、クリエイティブ職、そしてテレワークなど働き方の観点から順に見ていきましょう。

ADHDの方に向いている職種などについては以下の記事も参考にしてください。

「採用戦略の新常識!?ADHD人材が得意とする仕事の特徴を活かした採用戦略」

事務職における活躍のポイント

一般的に事務職は細かなミスのない正確さや、マルチタスク能力が求められる場面が多く、ADHDの方にとってハードルが高い印象を持たれがちです。

しかし、工夫次第では事務職で力を発揮してもらうことも可能です。

まず、ADHDの特性上、整理整頓やスケジュール管理が苦手な場合は、職場でサポートする仕組みを用意します。

例えば、タスク管理ツールやチェックリストを活用して 「今やるべきこと」 を見える化したり、重要な締切は上司がリマインドする体制を作ったりします。

書類の誤送や入力ミスを防ぐために ダブルチェック体制 を組み、同僚と協力してもらうのも有効です。

一方、ADHDの強みとして飽きやすいが興味が湧けば集中できるという面があります。

単調なルーチン作業ばかり続くと集中力が切れやすいので、事務作業でも適度に バリエーション を持たせたり、短時間で区切る ような業務設計にすると良いでしょう。

1時間ごとにタスクを変える、定型データ入力の合間に調査業務を挟む等、メリハリをつけると飽きずに取り組めます。

また、電話応対や来客応対など瞬時の対処が必要な業務は、他の社員がフォローに入るなど役割分担を明確にすることで、ADHD社員の負担を減らせます。

文書作成スキルやPC操作に長けたADHDの方もおり、そのような強みがある場合は積極的に書類作成や資料整理の役割を任せるとやりがいを持って活躍してくれるでしょう。

IT・技術職での適性と配慮

IT業界や技術職は、ADHDの方にとって適性が高い場合がある分野です。

理由の一つは、業務内容が専門特化していて興味を持ちやすかったり、プログラミングのように集中できる環境が整っていたりするためです。

実際、特定の物事への強い興味関心を持つ発達障がいの方は、好きなことに関して飽きずに没頭し細部までこだわることができるため、専門職や技術職に向いています。

ADHDの場合も、自分が熱中できるテクノロジーや工程に出会えば、周囲が驚くほどの集中力と創造力を発揮することがあります。

例えば、ソフトウェア開発の現場では、多少コミュニケーションに難があっても優れたコーディング能力があれば評価されやすい風土があります。

ADHDの方がプログラマーとして才能を発揮し、集中して一気にバグを修正したり、新機能を創り上げたりするケースも珍しくありません。

また、IT企業は比較的 フレックスタイムやリモートワーク が浸透しているため、ADHD特有の「朝が苦手」「自分のペースで作業したい」といったニーズにも応えやすいでしょう。最新技術への適応力が高ければ、社内のイノベーターとして活躍し、チームに刺激を与えてくれる存在になり得ます。

もっとも、IT・技術職でも注意すべきはタスク管理です。

締め切り意識が薄かったり優先順位付けが苦手な場合、プロジェクト管理に支障をきたす恐れがあります。

そこで、マネージャー側が進捗を小まめに確認し、アジャイル的に細かい目標を設定してあげると成果を出しやすくなります。

環境面では、集中を妨げる要因を減らすことも大切です。オフィスのノイズが気になるならノイズキャンセリングヘッドホンを許可する、照明や座席を柔軟に調整するなど、働きやすい開発環境を提供しましょう。

IT・技術職におけるADHD人材は、うまくはまれば会社の技術力向上に大きく貢献してくれるでしょう。

軽作業・現場作業での活用ポイント

工場や倉庫内での軽作業、現場での単純作業などは、障がい者雇用枠でも多く提供されている職種。

発達障がい者の雇用では「軽作業や事務作業程度しかなく、専門職が少ない」と指摘されることもありますが、ADHDの方にとって軽作業系が必ずしも不向きとは限りません。

単純な繰り返し作業でも、身体を動かす仕事や決められた手順をコツコツ行う仕事は、環境によっては安定して遂行できる場合があります。

例えば、倉庫内でのピッキング作業であれば、商品を探して集めるプロセスがゲーム感覚に合い、集中して取り組めるADHDの方もいます。

また、適度に身体を動かすことで過剰なエネルギーが発散され、デスクワークより落ち着いて働けるケースもあります。

企業側としては、軽作業を任せる際には手順を明確にマニュアル化しておくことがポイントです。

「1.○○をチェック、2.△△を箱に入れる、3.ラベル貼付」というように工程を見える化し、トレーニング時には実演しながら覚えてもらいます。

視覚的な手順書やピクトグラムの活用も効果的です。ADHDの方は手順が体に染み付けば、同じ作業を反復すること自体は苦にならない場合もあります。

むしろ「自分のペースで黙々とできる仕事」として安定就労につながる可能性があります。 ただし、単調作業であっても安全管理には十分注意しましょう。

注意散漫になりがちなADHDの方には、機械操作時のヒヤリハットがないよう繰り返し指導し、危険ポイントには注意喚起の表示をするなど対策が必要です。

疲れて集中が切れたと感じたら 小休止 を取ってもらうなど、柔軟な休憩管理も取り入れます。

一方で、軽作業系の仕事で成果を出すと本人の自信にもつながります。

「誰にでもできる簡単な仕事」と軽視せず、適切な評価やねぎらいを与えることも大切です。

それによって、ADHD社員も誇りを持って働き続けてくれるでしょう。

クリエイティブ・専門職で発揮できる強み

ADHDの方の中には、創造性や独自の視点に優れた人がいます。

そうした強みを活かせるのがクリエイティブ職や企画・研究開発などの専門職。

広告デザイン、コピーライター、商品企画、新規事業プランナー、研究者など、発想力やひらめきが求められる仕事では、ADHD特有の発散的思考がプラスに働くことがあります。

定型発達の人には思いつかないようなユニークなアイディアを出したり、興味のあるテーマについてとことん調べ上げて専門知識を身につけたりする情熱は、企業にとって貴重な財産です。

例えば、あるデザイン会社でADHDの社員が才能を発揮し、次々とヒット広告を生み出してエースクリエイターになった例や、IT企業で新サービスのアイディアマンとして重宝されている例などが報告されています(※具体的な引用はありませんが、昨今ニューロダイバーシティ推進の流れで多数の事例があります)。

好きなことには驚異的な集中力を見せるADHDの性質は、専門職では深い知見を培う強みに転じます。

ただし、クリエイティブ職の場合は締め切りに間に合わせる自己管理や、地道なブラッシュアップ作業も付き物です。

そこで、周囲がスケジュール管理を支援したり、雑務的な部分を補佐スタッフがカバーしたりすることで、本人はコア業務に専念できる環境を整えることが望ましいです。

企業側から見ると、クリエイティブなADHD人材はイノベーションの源になり得る反面、組織行動になじみにくいケースもあります。

アイディアは飛び抜けているが協調性に欠けるといった場合、周囲との橋渡し役をつけるなどフォローが必要です。

しかしそれを差し引いても、新価値の創造や商品開発力強化というメリットは大きく、もし社内にADHDの特性を持つ人がいれば積極的にアイディア提案の場を与えてみる価値があります。

保守的な組織に一石を投じ、全体を活性化してくれるかもしれません。

テレワーク・柔軟な働き方との相性

近年普及したテレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方は、ADHDのある方にとって福音となる場合があります。

自宅など落ち着ける環境で働ければ、職場の人間関係のストレスやオフィスのノイズから解放され、集中力を発揮しやすくなることがあります。

また、自分のペースで休憩や切り替えができるため、疲れを感じたら少し体を動かす、一旦席を離れるといったセルフコントロールが可能です。

朝が苦手なADHDの方でも、フレックスタイムで午前中ゆっくり目に出社(または始業)できれば、本来のパフォーマンスを発揮しやすくなります。

もっとも、テレワークは自己管理能力も要求されます。

周囲の目がない分サボってしまう、締め切りを先延ばしにしてしまうという懸念もあります。

したがって、テレワークを導入する場合は、明確な成果物の設定や進捗報告の仕組みを設け、締め切りを守らせる工夫が必要です。

オンライン会議で進捗確認を定期的に行ったり、チャットツールで適宜コミュニケーションを取ったりして、孤立させない工夫も大切でしょう。

また、テレワーク中でも発達障がい者向けの配慮(例えばタスクを箇条書きにして伝える、メモを共有するなど)を怠らず、リモート環境ならではのデジタルツールを活用してサポートすることが肝心です。

中小企業の場合、出社が基本という所もまだ多いかもしれませんが、可能であれば部分的な在宅勤務や柔軟時間勤務を許可してみるのも一案です。

ADHDの社員がそれによって著しく働きやすくなるなら、生産性向上につながり会社にもメリット。

現場作業など職種によっては難しいかもしれませんが、オフィスワーク主体であればコロナ禍で培われたテレワークノウハウを活かして、多様な働き方を認める環境を整えることが、これからの人材活用には求められるでしょう。

採用方針を決める判断ポイント

まず経営者が直面するのは、「自社ではADHDの応募者(または社員)を障がい者雇用枠として受け入れるべきか、それとも一般枠で通常社員として扱うか」という判断です。

この判断にあたっては、以下のポイントを考慮してください。

企業規模と法定雇用率の状況

自社が法定雇用率を達成していない場合、障がい者枠採用によって雇用率向上および助成金受給を図るメリットがあります。

一方、社員数が少なく義務に該当しない場合でも、今後の拡大を見据えて障がい者雇用の実績を積んでおくことは有益。

現時点で雇用率達成済みなら、無理に枠にこだわらず一般枠採用でも構わないでしょう。

本人の適性・意向

応募者本人が「配慮のある環境で長く働きたい」と望むなら障がい者枠が適しています。逆に「障害を理由に仕事を制限されたくない」「チャレンジングな環境で力を試したい」という意欲が強いなら一般枠の方がモチベーションを引き出せるかもしれません。

面接時に本人のキャリア観や希望をよくヒアリングしましょう。

社内の受け入れ体制

障がい者枠で受け入れる場合、配慮やサポートを行う体制づくりが不可欠です。

現在の従業員に余裕がなく、そうしたフォローを行う人材がいない場合、一般枠で徐々に状況を見ながら必要に応じて配慮する方が現実的かもしれません。

逆に、多少工数を割いてでも障がい者サポート体制を構築できるなら、早めに整備して障がい者枠で迎え入れる価値があります。

業務内容とのマッチ

担当させる予定の業務が、ADHD当事者にとって配慮なしでは難易度が高すぎる場合(例:常に緊急対応が求められるカスタマーサポート等)は、最初から障がい者枠として特性に合った職務にアサインする方が定着しやすいでしょう。

逆に、多少の特性差はあっても十分こなせる業務(例:比較的ルーチンワーク中心の職務)であれば一般枠で問題ないかもしれません。

支援機関や専門家の活用

中小企業にとって、ADHDに限らず障がい者雇用の専門知識を社内だけで備えるのは容易ではありません。

そこで遠慮なく外部の支援を活用することをお薦めします。

例えば、地域の就労支援機関(障害者職業センター、就労移行支援事業所等)に相談すれば、採用前のマッチングから採用後の職場定着支援まで手厚くフォローしてくれます。

ハローワークには「障害者枠求人専門窓口」もあり、専門スタッフが企業訪問してアドバイスしてくれるサービスもあります。

また、ジョブコーチ制度も有効です。ジョブコーチとは職場に入り込んで業務指導や人間関係調整を支援する専門家で、一定期間国の補助で派遣してもらえる場合があります。

ADHDの社員が仕事に慣れるまでの数週間〜数ヶ月、ジョブコーチがそばについてサポートしてくれるだけでも、職場定着率は大きく高まります。

これらのサービスは公的制度として用意されているので、中小企業でもコスト負担を気にせず利用できます。

さらに、民間の障がい者雇用支援会社を活用する手もあります。

例えば特例子会社の設立支援や、業務切り出しコンサルティング等を行っている企業があります。

費用はかかりますが、自社にノウハウがない部分はプロに任せることで、結果的にスムーズな雇用と戦力化が図れます。

特に初めてADHDの方を雇用する場合、不安や疑問も多いでしょうから、外部の知見を借りてトライ&エラーを減らすことが成功の近道。

経営者自身も勉強しつつ、周囲のサポートを得て、一人で抱え込まないことが肝要です。

まとめ:ADHD人材を前向きに活用し組織の力に

ADHDの方を「障がい者雇用枠」で採用する場合、働きやすい配慮環境や安定した雇用といったメリットがあり、反面キャリアアップの制限や給与面の低さといったデメリットがあります。

一方「一般雇用枠」で働く場合、仕事選択の自由度や高い収入の期待といったメリットがある一方で、配慮不足による働きづらさや定着の難しさという課題があります。

それぞれ一長一短であり、どちらが「正解」かは本人の適性と会社の状況によって異なります。

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

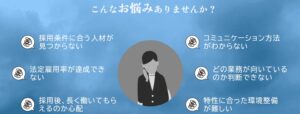

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)