障がい者雇用に取り組む中小企業の経営者に向けて、「ピアサポート」という仕組みをご存知でしょうか?

ピアサポートとは同じ障がいを持つ仲間同士の支え合いを指し、職場でこれを活用することで障がい者が安心して働ける環境づくりや人材定着率の向上が期待できます。

本記事では、ピアサポートの基本定義や起源、障がい者雇用における課題とピアサポートが果たす役割、導入方法や成功事例、導入による経営メリットや人材定着への効果、さらに導入時の注意点やポイントについてわかりやすく解説。

ピアサポートを活用して「経営メリット」と「人材定着」を実現するヒントを、一緒に探ってみましょう。

ピアサポートとは?

「ピアサポート」とは、日本語に直訳すると「仲間による支援」を意味します。

もともとは同じ経験や課題を持つ当事者同士が、対等な立場で互いに支え合う仕組みです。

例えば障がいを持つ人同士で悩みや情報を共有し、共感し合いながら助け合うことを指します。

専門家からの一方的な支援とは異なり、同じ背景を持つ者同士だからこそ分かり合える安心感や自己肯定感を得られる点が大きな特徴です。

こうした安心感や共感は、専門職からの支援では得がたい貴重な効果を生み出します。

※ポイント

「ピア (peer)」は英語で「仲間」を意味し、同じ立場・経験を持つ者同士が対等に話し合い支え合うことを指します。

同じ経験から生まれる共感や寄り添い合いによって、孤独感の解消や自己解決力の向上が期待できるとされています。

ピアサポートの起源と発展

ピアサポートの考え方は、精神保健福祉の領域で発展してきた経緯があります。

もともとはアルコール依存症の自助グループや、がん患者同士の交流、LGBTQコミュニティなど、多様な分野で当事者同士が支え合う活動として広がってきました。

特にアメリカでは2000年代以降、精神疾患のある人が「認定ピアスペシャリスト」としてチームの一員になる制度が生まれ、ピアサポート提供者の専門的なトレーニングも行われています。

日本でも2000年代に入り、行政レベルで精神障がい者の地域支援策としてピアサポートが注目され始めました。

2003年の厚生労働省報告で「当事者自身による相談活動」としてピアサポート推進が挙げられたのを契機に、全国の自治体でピアサポート導入が進みました。

その後、自治体によるピアサポーター養成研修や、障がい者総合支援法の中でピアサポート活用促進のガイドライン作成なども行われています。

現在では、精神障がいのみならず身体障がいや発達障がい、難病当事者など様々な障がい分野でピアサポート活動が見られます。

また学校教育の場で生徒同士の対人関係力向上を目的にピアサポートを導入する例もあり(日本ピア・サポート学会による定義)、職場においても同僚同士がピア(仲間)として支え合う取り組みが注目されています。

職場におけるピアサポートの特徴

職場でピアサポートという場合、特に障がい者雇用の現場で同じ障がいや特性を持つ社員同士が互いにサポートし合う取り組みを指すことが多いです。

先に入社して職場に慣れた障がい当事者社員が、新しく入社した同じ障がい特性を持つ社員の相談相手になったり、業務上やメンタル面で助言・支援するような「メンター/相談役」的なピアサポーターの役割があります。

職場によっては健常者の社員がサポート役となる「メンター制度」もありますが、ピアサポートの場合は支援者もまた障がいや病気を抱える当事者である点がポイントです。

当事者同士であるからこそ、「上司と部下」や「支援者と利用者」といった上下関係ではなく対等な立場で悩みを打ち明けやすい雰囲気が生まれます。

結果として、職場内における横のつながりや心理的な安心感が醸成されやすくなります。 職場でのピアサポートには様々な形態があります。

例えば先輩社員が後輩社員をサポートするマンツーマンのピアメンター制度、障がい者社員同士が定期的に集まって情報交換や相談を行うピアミーティング、社内SNSやオンライン交流によるネットワーク作りなどです。

実際、大手企業では社内に障がい者社員のネットワークコミュニティを設け、「孤独にさせない」仕組みづくりに注力している例もあります。

このような取り組みにより、お互いが助け合い相談しやすい風土を育むことができます。

ピアサポート導入の目的とメリット

ピアサポートを職場に導入する目的は大きく分けて障がい者社員の職場定着支援と職場全体の包容力向上の2点に集約できます。

職場定着率の向上

障がい者雇用において課題となりがちな早期離職や孤立の防止がピアサポートの最大の目的です。

仲間からの支えによって「自分はここにいて良いんだ」という所属感や、ありのままの自分を受け入れてもらえる自己受容感が高まれば、職場への愛着と安心感が生まれます。

その結果、長く働き続けたいという意欲につながります。実際、後述する事例のように、職場の横のつながりを強化する取り組みで職場定着を図った企業もあります。

働きがい・生産性の向上

ピアサポートには、単に定着させるだけでなく個々の力を引き出し成長を促す効果も期待されています。

同じ障がいを持つ先輩社員がロールモデルとなり「自分にもできる」「役に立てる」という貢献感を仲間に与えることで、サポートを受ける側の自己効力感やモチベーションが高まります。

同時に、支援する側のピアサポーター自身も人を支援する中で成長できるという相乗効果も。

この「仲間力」を活かした相互成長こそピアサポートの理念であり、「誰もが支援する力と支援される価値を持つ」という考え方に基づいています。

職場環境・風土の改善

ピアサポート導入企業では、障がい者社員だけでなく健常者社員にとっても働きやすい職場になったという声が多く聞かれます。

社員同士がお互いの違いを認め合い、困ったときに助け合う風土が根付くことで、コミュニケーションが活発で風通しの良い職場になります。

ある企業の社長は「障がい者が働きやすい会社は、障がいのない人にとっても働きやすい会社であるはずだ」という信念を掲げています。

まさにピアサポートの導入は組織全体のダイバーシティ&インクルージョンの推進につながり、結果として健常者を含めた全従業員のエンゲージメント向上にも寄与します。

ピアサポーターとは?その役割

ピアサポートにおいて支援する側に立つ人のことを「ピアサポーター」と呼びます。

ピアサポーターは障がいや疾患を持つ当事者であり、同じ境遇を持つ仲間の支援役となります。

職場内でピアサポーターを務める社員は、自身も障がい当事者としての経験を活かしながら、他の障がい者社員のよき相談相手・助言者となります。

ピアサポーターの主な役割には次のようなものがあります。

相談相手・メンター

障がい者社員が上司や人事には言いにくい悩み(仕事の進め方、同僚との関係、体調の不安など)を気軽に相談できる相手になります。

「自分と同じ境遇を経験した先輩がいる」というだけで心強く、困難に直面した際の精神的な支えとなります。

ロールモデル・希望を与える

ピアサポーター自身が同じ障がいを乗り越えて活躍している姿は、後輩社員にとって将来のロールモデルとなります。

「あの人にもできたのだから自分もできるかもしれない」という希望や自信を与え、前向きに仕事に取り組む意欲を引き出します。

職場と当事者の橋渡し

ピアサポーターは当事者の気持ちを誰より理解できる存在として、必要に応じて職場の管理者や支援スタッフとの橋渡し役も担います。

後述する事例のように、ピアサポーターが同僚の困り事を聞き取って会社に提案し、新たな配慮制度を実現したケースもあります。

このように、当事者目線の気づきを職場改善に繋げる役割も期待されます。

なお、ピアサポーターになるために特別な資格は必須ではありません。

自治体によってはピアサポーター養成研修を実施していますが、基本的には「当事者であること」が唯一の条件であり、意欲さえあれば誰でも活動可能です。

企業内でピアサポーターを任命する場合も、必ずしも有資格者である必要はなく、周囲への気配りができ仕事ぶりも安定している当事者社員など適任者を選ぶと良いでしょう。

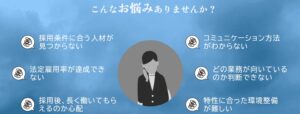

障がい者雇用における課題とピアサポートの役割

障がい者雇用に取り組む中で、多くの企業が直面するのが「職場定着の難しさ」です。

採用はできても、孤立感や人間関係の悩みから離職してしまうケースも少なくありません。こうした課題を解決する手段として注目されているのが「ピアサポート」です。

中小企業における障がい者雇用の現状と課題

まず、前提として日本の中小企業の障がい者雇用の現状を見てみましょう。

厚生労働省の集計によれば、2019年時点で民間企業全体の障がい者実雇用率は2.05%で法定雇用率2.2%を下回っています。

特に従業員45人以上500人未満の中小企業では実雇用率が概ね1.6~1.9%台と低く、半数以上の中小企業が法定雇用率を達成できていない状況です。

この背景には、中小企業ならではの以下の課題が指摘されています。

リソース不足

大企業に比べて障がい者雇用に割けるコストや人員が限られているため、受け入れ体制の整備や業務切り出しに苦労する。

バリアフリー設備の導入、人事担当者の配置、定着支援の専門知識などが不足しがちです。

ノウハウ不足

障がい者を初めて雇用する企業も多く、採用方法や配置業務の工夫、合理的配慮の仕方など何をどうすれば良いか分からないという声が多いです。

特に小規模事業所では、情報や事例が少なく手探りになりがちです。

少人数ゆえの影響

従業員数が少ない中で法定雇用率2.2%(例えば45人の会社なら1人)はハードルが高いという現実もあります。

さらに仮に雇用しても、一人でも離職すると即戦力ダウンや法定雇用率未達につながるため、離職防止が死活的に重要です。

職場定着率の低さと主な離職理由

障がい者雇用において特に職場定着率の低さが問題視されています。

とりわけ精神障がい者の1年後の定着率は約50%程度とされ、半数以上が1年以内に離職しているのが実情です。

以下は、障がい種別ごとの入社1年後の定着率のデータです。

| 障がい種別 | 入社1年後の定着率(残存率) |

|---|---|

| 身体障がい | 約60.8% |

| 知的障がい | 約68.0% |

| 精神障がい | 約49.3% |

| 発達障がい | 約71.5% |

特に精神障がいのある方は初めの3ヶ月で約30%が離職すると言われ、早期離職率が高い傾向にあります。

では、なぜこれほど離職が多いのでしょうか?

厚労省の調査による障がい者の退職理由トップ3を見ると、以下のような結果が報告されています。

①職場の雰囲気・人間関係が合わない

②賃金や労働条件への不満

③仕事内容が合わない(ミスマッチ)

第1位が「職場の人間関係」という点に注目してください。

賃金や仕事内容といった要素以上に、職場でのコミュニケーションや雰囲気の問題が障がい者にとって深刻な離職要因になっているのです。

障がいの内容にもよりますが、周囲の理解不足や孤立感、相談相手がいない不安などが背後にあると考えられます。

言い換えれば、職場環境や人間関係の課題をクリアできれば離職を大きく減らせる可能性があります。

この点で、ピアサポートはまさに職場の人間関係面の課題に対する有効策として期待されるのです。

職場で直面する具体的な課題とピアサポートによる解決

それでは、障がい者社員が職場で直面しがちな課題をいくつか取り上げ、ピアサポートがどのようにそれを解決・緩和できるかを見てみましょう。

課題1:コミュニケーションの壁と周囲の理解不足

職場の同僚や上司が障がい特性を十分に理解していない場合、ちょっとした行き違いや配慮漏れが原因でストレスを感じたり、誤解が生じることがあります。

また障がい当事者側も、周囲に迷惑をかけまいと無理をしたり、本音を言えずに抱え込んでしまうケースが少なくありません。

このような相互理解不足が職場の人間関係をぎくしゃくさせ、定着の妨げになります。

【ピアサポートによる解決】

ピアサポート体制がある職場では、当事者同士が気軽に悩みを話せる場ができます。

例えば「周囲にどう伝えたらいいか分からない困りごと」も、先輩ピアサポーターになら安心して打ち明けられます。

ピアサポーターは当事者の気持ちに共感しつつ、必要に応じて上司や人事に橋渡ししてくれます。

実際にある企業では、発達障がいの社員が「職場でスーツを着続けるのが辛い」とピアサポーターに相談し、ピアサポーターが上層部に掛け合った結果、要配慮者はオフィスカジュアル可という制度改定が実現しました。

このように現場の声を汲み取って職場に伝える調整役として機能することで、周囲の理解を深めたり合理的配慮を引き出すことができます。

課題2:孤立感・精神的な不安

障がい者社員の中には、自分の障がい特性ゆえに特定の業務が苦手だったり、対処法が分からず困ってしまうことがあります。

例えば「作業に時間がかかってしまう」「感覚過敏で職場環境に辛さを感じる」「対人応対が苦手でどう振る舞えばよいか悩む」といったケースです。

こうした悩みを抱えても、健常者の同僚には理解されにくく、適切なアドバイスを得にくいことがあります。

【ピアサポートによる解決】

ピア同士であれば、自身の経験からくる実践的な工夫やコツを教え合うことができます。先輩の障がい者社員が「自分はこんなツールを使って効率化した」「休憩のときはこうするとリフレッシュできるよ」といった具体的な対処法の共有を行えば、後輩社員はすぐに試すことができます。

ある事例では、社員のセルフケア方法を集めて「セルフケア道具箱」という社内資料を作成し、困ったときにどの対処法が効果あるかを一覧化して皆で共有した会社もあります。

また定期的なピア同士の情報交換会を開催している企業もあり、そこで他の社員の成功事例や苦労談を知ることで「自分も頑張ろう」という刺激を受けたり、新たな解決策を学ぶ機会になっています。

こうした当事者ノウハウの共有は職場全体の問題解決力を高め、生産性向上にも寄与します。

課題3:キャリア形成への不安

障がい者雇用枠で働く社員の中には、「この先どのようにキャリアアップできるのか」「自分にどんな役割が期待されているのか」見通せず不安を感じる人もいます。

特に中小企業では定型のキャリアパスが用意されていない場合も多く、将来像が描きにくいという声があります。

【ピアサポートによる解決】

社内にピアサポーター的な先輩当事者がいることで、後輩社員は具体的なキャリアのイメージを持ちやすくなります。

「◯◯さんも最初は一般職だったけど、今はリーダーとして活躍している」という姿を目にすれば、自身の成長目標ができます。

またピアサポーターが適宜キャリア相談に乗ることで、「こんなスキルを伸ばしたら?」といった助言や研修の紹介が得られるかもしれません。

さらにピアサポート活動そのものが当事者社員にとって新たな役割・やりがいとなり得ます。

実際、ピアサポート提供は障がい者の強みを活かした新しい職務領域として有効であり、精神障がい者の雇用創出にも繋がるとの指摘があります。

つまり、ピアサポーターとして活躍する道を用意することで、当事者社員にキャリアの選択肢と自己成長の機会を提供できるのです。

ピアサポート導入の方法とステップ

ピアサポートを実際に職場で導入するには、準備や体制づくりが重要です。

ここでは、導入計画の立て方から、ピアサポーターの選定・育成、運用のコツ、外部支援の活用まで、導入を成功させるための具体的なステップを解説します。

導入計画と社内体制づくり

ピアサポートを導入する際、まず重要なのは経営層や人事部門が明確な方針を立て、社内の理解を得ることです。

いきなり「今日からピアサポートを始めます」と言っても、現場が混乱してしまいます。そこで以下のステップで計画・体制作りを進めるとよいでしょう。

目的と方針の明確化

なぜピアサポートを導入するのか、経営陣としての狙い(例:障がい者の定着率向上、働きやすい職場づくり、人材戦力化など)を明文化します。

「何のために取り組むのか」を全社員に示すことで、協力を得やすくなります。

キーパーソンの選定

社内でピアサポート導入を推進する担当者やチームを決めます。

人事・労務担当者のほか、障がい者雇用に理解のある管理職、現場リーダーなどを巻き込みましょう。

可能であれば既に安定して働いている障がい者社員にも企画段階から参加してもらえると理想的。

現場の声を反映した仕組みづくりができます。

社内周知と理解促進

ピアサポートの概要や目的を社内報告したり、勉強会を開いて社員全体の理解を促します。特に現場の管理職や健常者の同僚にも、「仲間として支え合う文化を育てたい」という趣旨を丁寧に説明し、協力を呼びかけます。

社内理解の醸成は導入成功の鍵です。

ピアサポーターの選定と養成

体制が整ったら、実際にピアサポート役となる「ピアサポーター」を選びます。

選定と養成におけるポイントは以下の通りです。

誰をピアサポーターにするか

基本的には障がい当事者社員の中から選びます。

条件としては、現在安定して働けていること、仕事で一定の経験・スキルを持ち後輩に教えられること、そして何より周囲への気配りや傾聴姿勢があることです。

必ずしも最も勤続年数の長い人でなくても構いませんが、周りから信頼されている人が望ましいでしょう。

もし社内に適任者がいない場合は、新規採用でピアサポーター経験者を招くことも検討できます(近年では就労支援機関等でピアサポーター経験を積んだ方もいます)。

必要な研修・知識

選ばれたピアサポーターには、可能であれば外部研修や情報提供を行いましょう。

自治体によってはピアサポーター養成研修(例:東京都の障害者ピアサポート研修等)を実施しています。

内容は傾聴スキルや倫理(守秘義務等)、セルフヘルプグループの手法など多岐にわたりますが、基本は「相手の話を否定せずに傾聴する」姿勢です。

社内向けには、ジョブコーチ経験者や産業カウンセラー等を招いてピアサポートの心構えについて勉強会を開くのも良いでしょう。

また障がい特性に関する知識(例えば発達障がいの二次障害への対処法など)も共有しておくと役立ちます。

役割と責任の明確化

ピアサポーターに任命された社員には、具体的に何を期待する役割かを伝えます。

相談対応の範囲や頻度、守秘義務の範囲(どこまで上司に報告するか)など、あらかじめルールを定めて共有します。

ピアサポーター同士(複数いる場合)は定期的に集まって情報交換やお互いのメンタルケアをする場を設けると、お互いを支え合いながら活動できます。

ピアサポート制度の実施と運用

ピアサポーターの準備が整ったら、実際に職場でピアサポートを開始します。

運用にあたってのステップ・工夫を紹介します。

対象者のマッチング

まずはサポートが必要な社員にピアサポーターを割り当てることから始めます。

新入社員や配属転換した障がい者社員など、支援があると良い人を人事がピックアップし、ピアサポーターとペアリングします。

お互いに負担が大きくなりすぎないよう、1人のピアサポーターが受け持つ人数は可能なら少人数(1~3名程度)にとどめます。

定期的な相談機会の設定

ピアサポーターと対象社員は、定期的に面談やミーティングを行います。

頻度は職場状況によりますが、例えば週に1度10~15分程度の1対1ミーティングを行った企業もあります。

この面談では業務の進捗や困り事、体調や気分などをヒアリングします。

話しづらいことは無理に聞き出さず、「何かあればいつでも話してね」というスタンスで継続することが大切です。

加えて、休憩時間やランチでさりげなく声をかけるなど日常的なフォローも有効です。

情報共有と問題解決フロー

ピアサポーターが相談を受けた内容のうち、本人の許可を得て上司や支援担当と共有すべき事項は適宜伝えます。

ある会社では、ピアサポーターがヒアリングした結果と自分の所感を「困ったノート」という記録にまとめ、支援スタッフやチーム内で情報共有していました。

もちろん守秘が必要なプライベートな悩みは共有せずピア同士で解決しますが、業務改善策など建設的な提案に繋がることは上層部にフィードバックします。

このように問題を早期にキャッチし、組織として解決に動ける仕組みを作っておくと良いでしょう。

負担軽減とケア

ピアサポーター自身が疲弊しないよう、活動時間の調整や息抜きの工夫も必要です。

先述の企業では、当初面談時間が長引きピアサポーターが疲れてしまったため、1回あたりの面談を10分以内と制限したところ負担が軽減したそうです。

また話す内容も無理に全て網羅せず、必要な点に絞るようにしました。

このように運用しながら改善を重ね、無理のない範囲で続けられる仕組みに調整することが大切です。

外部支援や公的制度の活用

ピアサポート導入を社内だけで完結させる必要はありません。

外部の支援機関や制度もうまく活用しましょう。

専門機関との連携

各地域の障害者職業センターや就労支援機関には、職場適応援助者(ジョブコーチ)や職業生活相談員といった障がい者雇用の専門スタッフがいます。

ピアサポートを補完する形で、これら専門家に定着支援を委託・相談することも可能です。

実際、多くの合理的配慮事例で「ジョブコーチや職業生活相談員を配置し、ピアサポート体制をとって相互に協力し合う環境を作った」例が挙げられています。

外部の視点が入ることで、ピアでは対処しきれない問題(例えば法制度の助言や専門的メンタルケア)にも対応できます。

行政の就労支援サービス

2018年の法改正で就労定着支援(福祉サービス)が創設されたように、公的にも定着支援サービスの利用が可能です。

就労移行支援事業所等によってはピアサポーターが在籍しているところもあり、そうした事業所と契約して社員の定着支援を受ける方法もあります。

例えば、定期的に外部ピアカウンセラーが職場を訪問し相談に乗る、といった形態です。

助成金・補助金の活用

ピアサポート導入・障がい者定着に関連して受給できる助成金制度もあります。

ハローワークや高齢・障害・求職者雇用支援機構を通じて、中小企業が障がい者を雇用・定着させるための助成金をぜひ活用しましょう。

代表的なものに、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)や、障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース)があります。

特に後者は、障がい者の雇用管理改善や柔軟な働き方導入など職場定着の取り組みを行う事業主に支給される制度で、ピアサポート導入も定着支援策の一環として位置づけられるでしょう。

これらの制度は毎年内容が更新されることがあるので、最新情報を労働局等に確認することをお勧めします。

ピアサポート導入企業の事例紹介

実際にピアサポートを導入して成果を上げている企業の例をいくつか見てみましょう。

中小企業での成功事例を中心に、その取り組み内容と効果をご紹介します。

事例①:社員主体のピアサポートで職場定着率向上(株式会社湘南ゼミナールオーシャン)

【概要】

湘南ゼミナールオーシャンは神奈川県の特例子会社で、社員20名中16名が障がい者(主に精神障がい)という小規模職場です。

精神障がい者は職場環境のストレスで離職しやすいため、働きやすい環境を整えて職場定着を図る目的で様々な改善を行っています。

【取り組み】

同社では社員同士の横のつながりを強化するため、「健康増進チーム」というユニークな仕組みを創設しました。

これはピアサポートの効果に着目して作られたチームで、社員の中から周囲への気遣いができ業務能力も高いメンバーを選抜して構成されています。

健康増進チームのメンバーは毎週1回、他の社員一人ひとりとマンツーマンでヒアリングを実施。

質問内容は「仕事の進み具合」「体調はどうか」「セルフケアの方法はあるか」「人間関係で困り事は?」「最近あった良いことは?」といった項目で、業務面からメンタル面まで幅広く短時間で聞き取ります。

最初は時間がかかりすぎる傾向もありましたが、ヒアリングは1人10分以内と決めて負担軽減を図りました。

ヒアリング結果は「困ったノート」というノートにまとめられ、支援スタッフやチーム内で共有されます。

例えば「最近寝不足で集中力が落ちている」といった情報があれば、周囲が配慮して業務量を調整したり、セルフケアのアドバイスをしたりします。

このチームの活動を通じて、社員同士が日頃からお互いの体調や心境に目を配る風土が生まれました。「健康増進チーム」の創設によって、社員同士のピアサポートとセルフケア意識が強化されたと社内でも評価されています。

【効果】

この取り組みにより、社員の定着率は大きく改善しました。設立当初は精神障がい者の勤続が伸び悩んでいましたが、現在では5年以上勤続の社員が4名在籍するまでになりました(全20名中)。

定期的に仲間に悩みを聞いてもらえる環境のおかげで、「職場で独りぼっちではない」という安心感が定着に寄与したと考えられます。

またヒアリングから得た知見を基に社員のセルフケア方法を一覧化して掲示するなど、当事者発の工夫が全員の生産性向上につながりました。

この湘南ゼミナールオーシャンの事例は、社員主体のピアサポート体制が職場定着と業務改善に役立った成功例と言えるでしょう。

事例②:ピアカウンセリングを活用する医薬系企業(シミックグループ)

【概要】

シミックグループは医薬品開発支援(CRO)大手で、ダイバーシティ&インクルージョンに積極的に取り組む企業です。

難病領域の創薬にも携わっており、難病・障がいのある社員の支援にも熱心です。

グループ内には特例子会社「シミックウェル株式会社」もあり、多くの障がい者を雇用しています。

【取り組み】

シミックグループでは社内でのピアカウンセリングが実施されています。

詳細なプログラムは公開されていませんが、社内に同じ障がい・難病を持つ社員同士が相談し合える仕組みがあるとのこと。

例えば難病を抱える社員が増えてきた際に、当事者同士で情報交換や悩み共有を行う場を設け、互いに励まし合う文化を醸成しているようです。

またグループ全体で障がい者雇用への理解を深める研修やイベントも行っており、健常者社員も含めた包容力のある職場作りに力を入れています。

【効果】

シミックグループの取り組みは具体的な数値こそ公表されていませんが、多様な人材が長く活躍できる環境を支える柱となっています。

難病や障がいのある社員同士がピアとして交流できることで、「自分も会社の一員として価値を発揮できている」という安心感や誇りを持って働けていると推察されます。

実際、DIエージェントの企業インタビューでも「ハンディキャップにとらわれない多様なキャリアの実現を応援!」というテーマでシミックグループが紹介されており、社内ネットワークやピアサポートがその実現を後押ししているようです。

シミックグループの例は、業界をリードする企業がピアサポート的な仕組みを取り入れていることを示すものです。

「社員同士の横の支え合い」が、大企業でも有効に機能し得る好例と言えるでしょう。

事例③:「孤立にさせない」社内ネットワークによる支援(パナソニックグループ)

【概要】

パナソニックグループは総従業員数が約24万人に及ぶ大企業ですが、約800名を超える障がいのある方が働いています。

インクルージョン推進の一環として、障がい者社員の声を活かした独自の取り組みを行っています。

【取り組み】

パナソニックでは社員当事者の提案から生まれた「ダイバーシティ・ネットワーキング」という交流仕組みがあります。

これは障がい者社員が孤立しないための社内コミュニティで、オンラインイベントや社内SNSを活用して情報交換や親睦を深めています。

コロナ禍以降はWeb上で定期的に座談会や勉強会を開催し、全国各地の障がい者社員同士が繋がれるよう工夫しています。

また、このネットワークの存在は健常者社員にも認知されており、全社的に障がいに関する知識・理解を深める活動にもつながっています。

「孤独にさせない」というキーワード通り、どこにいても仲間がいると思える環境作りに注力しているのです。

【効果】

この取り組みにより、広い組織の中でも障がい者社員同士が横につながりを持つことができ、メンタル面の安心感や情報共有が促進されています。

例えば遠隔地の事業所で少数で働いている障がい者社員も、「社内ネットで全国の仲間と繋がれるので心強い」と感じるでしょう。

実際、「全社的に障がいへの理解が深まり、温かみのある会社だ」といった声もあるようです。

パナソニックのケースは、大企業におけるオンライン型ピアサポートとも言える取り組みであり、IT技術を活用した新しい形のピアネットワークの好例です。

事例④:ピアサポーターが生んだ職場改善の実例(中堅企業A社)

【概要】

ある中堅企業(従業員数数百名規模)の事例をご紹介します。

こちらの企業A社では、社内に精神保健福祉士の資格を持つ障がい者の方が人事部門スタッフとして働いており、同時に社内ピアサポーターの役割を担っています。

その方(仮にSさん)は自らも精神障がい(発達障がいとトゥレット症)を持ちながら、5年以上にわたり同僚の障がい者社員の相談役を務めてきました。

【取り組み】

Sさんは日常業務の傍らで社内の様々な障がい者スタッフから相談を受け、その悩み解決に奔走してきました。

例えばある社員から「昼休みの時間が長すぎて苦痛」という相談を受けた際のエピソードがあります。

その社員はお弁当を食べ終わった後の40分以上を落ち着かずに過ごしており、「会社では家のようにリラックスできず、休んだ気がしない」と訴えていました。

労基法上休憩時間は削れないため、最初は解決が難しいように思われました。しかしSさんが詳しく話を聞くと、「スーツでいるのが辛い」ことがリラックスできない原因だとわかりました。

感覚過敏のある人にとって、スーツなど窮屈な服装は確かにストレスになります。

そこでSさんは社内の責任者に掛け合い、提案しました:「感覚過敏など配慮が必要な社員は、申請によりオフィスカジュアルでの勤務を認めてほしい」。

この交渉が受け入れられ、新たな社内ルールとして施行されたのです。

結果、その相談者からは「かなりリラックスしやすくなった。昼休みの苦痛が軽減した」と感謝の言葉をもらえたそうです。

Sさんは他にも、障がい者社員の要望を汲み取り会社の規定を柔軟に見直す数々の橋渡し役を果たしています。

【効果】

この事例が示すのは、ピアサポーターが現場の声をすくい上げることで職場環境が改善され、当事者のみならず他の社員にもメリットが及ぶという好循環です。

実際、服装規定の緩和はその当事者だけでなく、後に同様の悩みを持つ社員が出た際にも役立ちました。Sさんは「風通しの良い職場環境を作ることは、障がい者だけでなく健常者にとっても働きやすさにつながる」と述べています。

この言葉通り、社員が困ったときに「どこに誰に相談すればいいか明確で、しかも前例にとらわれず柔軟に対応してもらえる職場」は、誰にとっても理想的な環境です。

A社ではピアサポーターSさんの活躍により、そうした環境づくりが進み、人材定着のみならず社員一人ひとりの働きやすさ向上という経営メリットを享受しています。

事例⑤:「ピアサポート」の名を掲げる特例子会社(ヨコハマピアサポート株式会社)

【概要】

最後に番外的な紹介になりますが、「ピアサポート株式会社」や「ヨコハマピアサポート株式会社」といった社名そのものに「ピアサポート」を冠した企業も存在します。

例えば大手タイヤメーカーの横浜ゴム株式会社は、2011年に障がい者雇用のための特例子会社として「ヨコハマピアサポート株式会社」を設立しました。

社名からも、障がい者同士が支え合う会社にしようという意気込みがうかがえます。

【取り組み】

ピアサポート株式会社(神奈川県横浜市)という企業もあり、こちらはバリアフリーや障害者雇用コンサルティング等を手掛ける会社です。

代表者自身が車いす利用者であり、障がい者が当事者視点で社会参加を支援する事業を展開しています。

この会社では障がいのある社員同士の連携が自然発生的に生まれ、結果としてピアカウンセリングやピアサポートが実現していると紹介されています。

要するに、障がい者が主役となって活躍する職場そのものがピアサポートの場になっているのです。

【効果】

これらの例から分かるように、「ピアサポート」という考え方が企業文化にまで昇華すると、障がい者社員が互いに助け合いながら主体的に事業に貢献する理想的な形が生まれます。実際、富士ソフト企画株式会社(前述の事例④の企業)は多くの精神障がい者が働いていますが、「障がい者も主軸として事業展開する稀有な体制」であり、その好循環は「ピア・サポートの相乗効果」として表現されています。

このようにピアサポートを軸にした組織作りは、中長期的に見て企業の力となり得ることを、多くの事例が示しています。

導入による効果:経営メリットと人材定着の向上

ここまで述べてきたように、ピアサポートの導入は障がい者本人にとって大きなメリットがありますが、

それだけではありません。

企業側にとっても様々な経営上のメリットをもたらします。

経営的なメリット

人材の戦力化

ピアサポートによって障がい者社員が働きやすくなり、持てる力を最大限に発揮して貢献できるようになります。

例えば事例④の富士ソフト企画では、障がい者社員が自立し現場に貢献できる力強い人材に成長しており、健常者スタッフが直接業務に入らなくても事業が回るようになっています。

これは企業にとって大きな戦力化であり、生産性の向上に直結します。

ピアサポートの仕組みが社員の成長を促す「人材育成システム」の役割も果たしているのです。

採用コストの削減

定着率が上がり離職が減れば、新たな採用や再教育にかかるコストが抑えられます。

障がい者雇用では採用から戦力化までに時間とコストがかかることが多いため、一人でも長く定着してくれる意義は大きいです。

特に中小企業では頻繁に人を補充する余裕はないため、一度採用した人に長く活躍してもらうことが最大のコストパフォーマンスとなります。

法定雇用率の安定充足

離職が減れば、障がい者の在籍人数を安定して法定雇用率以上に維持しやすくなります。法定雇用率を下回れば納付金の負担や行政指導の対象になりますが、ピアサポートを通じて定着を図ればそうしたリスクも低減します。

反対に、余裕を持って雇用率を達成できれば納付金の調整金・報奨金の受給対象にもなります(一定規模以上の企業の場合)。

職場トラブルの未然防止

ピアサポートは社内の早期警戒システムとしても機能します。

悩みを抱え込んで限界が来てしまう前にピアサポーターが察知できれば、休職や突発的な退職を防ぐ対応が可能です。

また、いじめ・ハラスメントなどの芽も、ピアサポーターがいち早く気づき上申することで深刻化を防止できます。

結果として、職場の秩序維持やリスクマネジメントにも寄与します。

企業イメージ・CSR向上

障がい者がいきいきと働き続けている職場は、社外からの評価も高まります。

求人応募者や取引先から「ダイバーシティ経営に熱心な会社」という信用を得られ、優秀な人材の確保やビジネス機会の拡大につながることもあります。

最近はESG投資等で企業の社会的責任が重視されますが、ピアサポートによる障がい者支援は立派なCSR活動であり、社内外へのPR材料ともなるでしょう。

人材定着率の劇的な向上

離職率の低下

何より顕著なのは障がい者社員の離職率低下です。例えば先述の湘南ゼミナールオーシャンではピアサポート導入後、精神障がい者の在籍年数が伸びました。

富士ソフト企画でも全国一の障がい者雇用数を誇りつつ、「生涯働ける会社」を理念に掲げ実現しています。

ピアサポートがあることで社員は安心して勤め続けられるため、初年度離職や短期退職の割合が大幅に減少します。

仮に他社で働いた経験がある人であっても、「この会社なら長く働けそうだ」と感じるでしょう。

定着支援の内製化

これまで企業は障がい者の定着支援を外部の支援員や公的機関に頼る部分が多くありました。

ピアサポートが根付けば、定着支援スキルが社内に蓄積します。

先輩当事者が後輩を育てる風土は、社内で次世代のピアサポーターを生み、半永久的に受け継がれていくでしょう。

その結果、会社全体の障がい者受け入れ力・定着力が飛躍的に向上します。

社員のエンゲージメント向上

ピアサポートによって「この会社は自分を大切にしてくれている」と社員が実感できれば、会社への愛着や恩返ししたい気持ちが芽生えます。事例④の富士ソフト企画のモットーに「会社が何をしてくれるかでなく、私たちが会社に何ができるか考えよう」という言葉があります。

支援を受けた社員が成長し、今度は会社に貢献しようと努力する――そのような好循環が生まれるのです。

定着とは単に在籍期間が長いだけでなく、高いモチベーションで活躍している状態を指しますが、ピアサポートはまさに社員のエンゲージメントを高め、定着の質を向上させる役割を果たします。

職場環境・風土の改善と波及効果

ダイバーシティ文化の定着

ピアサポート導入により、社員一人ひとりがお互いの違いを認め思いやる文化が育ちます。障がい者同士に限らず、健常者も含めて「困ったときはお互い様」「助け合おう」という空気が醸成され、組織の一体感が増します。

これは障がい者雇用にとどまらず、育児中の社員や介護と両立している社員、病気療養明けの社員など、様々な立場の人にとって働きやすい職場づくりにつながります。

ピアサポートは誰もが支え合う職場の縮図であり、その精神が社風となれば企業全体の強みとなります。

現場力の向上

ピアサポート活動の中から、しばしば現場発の創意工夫が生まれます。

例えば事例①で出た「セルフケア道具箱」のアイデアや、事例④での「服装緩和」の提案のように、当事者視点だからこそ気づく改善点があります。

経営者だけでは思いつかないユニークな施策が、ピアサポートを通じて具現化するのです。これにより業務効率や職場環境が改善され、結果的に全社員にとってプラスになります。

地域や他社への波及

社内で成功したピアサポートの取り組みは、やがて地域や他社にも波及効果を及ぼします。例えば富士ソフト企画では、自社のノウハウを活かして他社の障がい者雇用促進の研修事業を受託しています。

またピアサポーターとして経験を積んだ社員が、後に地域の障害者支援活動に参加するケースも。

企業がピアサポートを実践すること自体が、社会における障がい者支援のモデルケースとなり、共生社会の実現に貢献するでしょう。

導入にあたっての注意点と成功のためのポイント

最後に、ピアサポートを導入・運用する際に留意すべきポイントや、成功のための秘訣をまとめます。

導入時のつまずきを防ぎ、長期的に有効な制度として根付かせる参考にしてください。

経営層の理解とコミットメント

トップマネジメントの本気度が現場に伝わっていないと、ピアサポートは形骸化する恐れがあります。

経営者や人事部長などが「これは会社として重要な取り組みなんだ」というメッセージを明確に示し、必要な時間や予算、人員を惜しみなく割く姿勢を見せましょう。

例えばピアサポーターが相談対応に費やす時間を業務として正式に認める(評価や勤務時間に反映する)ことも大事です。

トップの理解・後押しがあることで、現場も安心して活動できます。

また、社内全体への啓発も経営層の役割です。

朝礼や社内報などで経営トップ自らピアサポートの意義について語り、「みんなで助け合う企業文化を作ろう」と呼びかけると効果的。

これによって健常者社員にも当事者意識が芽生え、協力ムードが高まります。

適切なマッチングと信頼関係の構築

ピアサポートは支援する側とされる側の信頼関係が命です。

マッチングを誤ると十分な効果が得られないばかりか、かえって関係がぎくしゃくする可能性もあります。

留意点は以下の通りです。

相性を考慮

年齢差や性格、障がいの種別など、できる範囲で話しやすい組み合わせを考えます。

必ずしも同じ障がい種別である必要はありませんが、共通点があるほうが打ち解けやすいでしょう。

合わないと感じたら無理せずピアサポーターの変更も検討します。

プライバシー尊重

相談内容によってはデリケートなプライバシーが含まれます。

守秘義務についてはピアサポーターに十分教育し、本人の許可なく他言しないことを徹底します。

これが担保されないと、相談する側も本音を話せなくなってしまいます。

信頼関係の醸成

最初から深い話はできません。

日常のちょっとした対話積み重ねが信頼構築の鍵です。

ピアサポーターは焦らず相手のペースに合わせ、「あなたのことを気にかけていますよ」という姿勢を示し続けましょう。

少しずつ心を開いてもらえれば成功です。

ピアサポーターへの支援とケア

ピアサポーター自身も一社員であり、負担がかかりすぎると燃え尽きてしまいます。

サポートする人を会社がサポートする視点を忘れないでください。

定期的な面談

人事担当者や産業医などが、ピアサポーター本人と定期的に面談し、活動上の悩みやストレスを聞き取ります。

愚痴でも何でも吐き出せる場を用意しましょう。

頑張りの評価

ピアサポート活動は一見表に見えづらいですが、確実に組織に貢献しています。

人事評価や表彰制度でピアサポーターの尽力を正当に評価し、報いることも大切。

モチベーション維持につながります。

負荷分散

ピアサポーターが一人に集中しないように、複数人育成しておくと安心です。一人休んでも他がカバーできる体制を築きます。

また業務との両立が難しい場合は思い切ってピアサポート専任担当にすることも検討してください(特例子会社などでは障がい者ピアサポーターを社員として雇用している例もあります)。

柔軟さと継続的改善

ピアサポートの導入に正解パターンはありません。

自社の実情に合わせて柔軟に設計し、走りながら改善していく姿勢が重要です。

小さく始めて大きく育てる

最初は試行的に1部署・数名から始め、様子を見ながら全社展開するのも手です。

一度に完璧を目指すより、フィードバックを得つつ徐々に制度を成熟させましょう。

失敗を恐れない

万一、初期段階でうまく機能しなくても落胆する必要はありません。

何が障害になっているかを分析し、対策を講じて再チャレンジです。

周囲の理解不足が原因なら再教育し、対象者のニーズにズレがあるなら聞き取り直すなど、トライ&エラーで前進できます。

常にアップデート

時代や組織の変化に応じて、ピアサポートの形もアップデートが必要です。

リモートワークが増えればオンラインでのピアサポート施策を拡充する、メンバーの障がい特性が変われば研修内容を見直す等、柔軟に進化させてください。

まとめ: ピアサポート成功の鍵

ピアサポート成功の鍵は「人を信じ、人を活かす」ことに尽きます。

障がい者社員を信じ、仲間同士の力を信じる経営者の姿勢が、社内のピアサポート文化を育みます。実践企業の言葉を借りれば、「障がい者が働きやすい会社は、障がいのない人にとっても働きやすい」のです。

お互いに助け合い、力を引き出し合う職場づくりは、企業にとって大きな財産になるでしょう。

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)