障がい者の雇用を進める企業の経営者や人事担当者の皆様へ、職場で活用できる「ヘルプマーク」と「ヘルプカード」について解説。

ヘルプマーク・ヘルプカードとは何か、その違いや入手方法、職場で活用する意義を基礎から丁寧に説明し、社内研修への取り入れ方や導入手順、具体的な活用事例もご紹介。

見えない障がいや持病を持つ社員も含め誰もが働きやすい職場環境を作るために、本コラムをヒントにヘルプマーク・ヘルプカードの理解を深め、実践に役立ててみましょう。

ヘルプマーク・ヘルプカードの基礎知識

ヘルプマークとヘルプカードの基本から整理しておきましょう。

まず、それぞれの概要と目的、対象者や取得方法について説明し、両者の違いを明確にします。

また、ヘルプマークが全国に普及した経緯や現在の状況についても押さえておきます。

ヘルプマークとは

ヘルプマークとは、外見からは分かりにくい障がいや疾患などがある人が「援助や配慮を必要としている」ことを周囲に知らせ、支援を得やすくするために作られたマークです。赤い背景に白い十字とハートのシンボルがデザインされており、東京都が平成24年(2012年)に考案・配布を開始しました。

例えば義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、見た目では健康に見えても日常生活で助けや配慮が必要な人々が対象です。

ヘルプマークの対象に明確な障害の種別や基準はなく、「支援や配慮を必要とする全ての人」が希望すれば受け取れます。

ヘルプマークを身につけた人を見かけたら、公共交通機関では席を譲ったり、駅や街中で困っている様子なら声をかけたりといった思いやりある対応が望まれます。

本人にとっても、ヘルプマークを見せることで周囲に配慮を求めやすくなり、必要な支援を受けやすくなるメリットがあります。

ヘルプマークには緊急連絡先や必要な支援内容を書き込める付属シールがあり、バッグなど人目につく場所に装着するのが一般的。

あらかじめ自分の症状や連絡先を記入しておけば、体調不良時や災害時に周囲が適切な行動を取りやすくなります。

ヘルプカードとは

ヘルプカードとは、障がいや病気などを持つ方が緊急時や災害時など「困ったとき」に周囲に支援を求めるための携帯用カード。

コミュニケーション上の障壁などで自分から助けを求めにくい人が、いざという時に必要な情報を他者に伝えられるようにする「助け合いのツール」です。

言わば「手助けが必要な人」と「手助けできる人」を結ぶカードであり、本人の状態やしてほしい配慮を書いておき、必要時に提示して支援をお願いするものです。

ヘルプカードには氏名や緊急連絡先、持病・障害の内容、発作時の対応方法、配慮してほしいことなどを記入できます。

名刺サイズで折りたたみ式のカードになっており、財布や定期入れなどに入れて携帯するのが一般的です。

ヘルプマークが目立つため抵抗がある人や、常にヘルプマークを付けるほどではないがいざという時に備えたい人にとって、ヘルプカードは有効な手段です。

周囲の人は、ヘルプカードを提示されたら中身を確認し、書かれた支援内容に沿って行動することが求められます。

ヘルプマークとヘルプカードの違い

ヘルプマークとヘルプカードはいずれも支援や配慮が必要なことを周囲に伝えるためのツールですが、その使い方や特長には違いがあります。

見た目と携帯方法

ヘルプマークはバッグなどにぶら下げて周囲から見えやすく表示するストラップ型のマークです。

一方、ヘルプカードはカードホルダーや手帳に収納して携帯するため、普段は見えない形で持ち歩けます。

必要な時に取り出して見せることで支援を求める点が異なります。

伝えられる情報

ヘルプマーク自体は「支援が必要」という意思表示ですが、付属シールに最低限の情報(緊急連絡先や簡単な要配慮事項など)を書いて貼ることができます。

ヘルプカードはカードの内面に氏名や連絡先、具体的な支援内容、してほしい配慮など詳細な情報を記入しておくことができます。

より踏み込んだ情報を伝えられるのがヘルプカードです。

使用場面

ヘルプマークは日常生活全般で常時身につけることで周囲に予防的に配慮を促す目的があります。

例えば電車で優先席を利用する際など、あらかじめ理解を得やすくする役割です。

ヘルプカードは、常時特別な配慮は不要でも緊急時には助けてほしい場合に備える意味合いが強いです。

もちろん両方を併用し、普段はマークで周知しつつ詳細はカードに記載しておくといった使い方も可能です。

このようにヘルプマークは視覚的な「サイン」、ヘルプカードは情報を伝える「ツール」という違いがあります。

ただ共通して言えるのは、どちらも本人の安心につながり、周囲との架け橋になる大切なアイテムだということです。

状況や本人の希望に応じて、ヘルプマークとヘルプカードを使い分けたり併用したりできます。

ヘルプマーク・ヘルプカードの入手方法

ヘルプマークは基本的に各自治体の窓口で希望者に無料配布されています。

市区町村の障害福祉担当課や福祉センター、都道府県の健康福祉センター、さらには公共交通機関の駅窓口などが主な配布場所です。

自治体にもよりますが、申し出れば障害者手帳や診断書の提示なしで1人1個まで受け取ることができます。

東京都の場合、都営地下鉄各駅や都立病院などでも受け取れるほか、郵送対応も行われています。

遠方で取りに行けない場合や自治体によって配布がない場合、自分でガイドラインに沿って作成することも認められています。

ヘルプカードも自治体が配布している場合が多く、市町村の障害福祉課窓口などでヘルプマークとセットで受け取れるケースがあります。

自治体によっては独自の様式でヘルプカードを発行していることもあり、印刷用データを提供しているところもあります。

例えば北海道では全道の市町村窓口で配付しているほか、自分で印刷できるPDFデータを公開しています。

お住まいの地域のホームページ等で配布状況を確認し、必要に応じて問い合わせると良いでしょう。

ヘルプマーク普及の現状

ヘルプマークは東京都で生まれた取り組みですが、その有用性から全国に広がりました。平成29年7月にはヘルプマークの図案が日本工業規格(JIS)の案内用図記号に登録され、全国共通の公式マークとなっています。

奇しくも7月20日の登録日が「ヘルプマークの日」と定められ、東京都を中心に認知度向上や障がい理解促進のための普及啓発が行われています。

令和3年(2021年)10月末時点で全ての都道府県でヘルプマークが導入されており、まさに全国規模の取り組みへと発展しました。

東京都内では2022年3月末までに約46万5千個ものヘルプマークが配布されています。

現在では自治体配布のプラスチック製マークだけでなく、紙製や木製のヘルプマークなど様々なタイプが登場し、アクセサリー感覚で身につけられるものもあります。

公共交通機関の優先席付近へのステッカー掲示や、企業・団体によるポスター掲示など、社会全体でヘルプマークの認知度向上に努める動きも活発。

ヘルプマークは今や、見えない困難を「見える化」する全国共通のシンボルとして定着しつつあります。

一方で、ヘルプマークの意味や存在をまだ知らない人も。

会社や地域で積極的に周知し、多くの人が正しく理解することで、困っている方が安心して助けを求められる社会につながります。

職場でヘルプマーク・ヘルプカードを活用する意義

オフィスワークを中心とする職場において、ヘルプマークやヘルプカードを導入・活用することにはどのようなメリットがあるでしょうか。

ここでは、社員同士の理解促進や働きやすい環境づくり、企業に求められる合理的配慮の実現、さらには社内外への良い影響など、職場でヘルプマーク等を活用する意義を整理します。

見えない障害への理解を深める

職場には、外見からは分からない障害や疾患、体調上のハンディを抱えながら働いている人がいるかもしれません。

ヘルプマークを身につけたりヘルプカードを所持したりする社員がいることで、周囲の従業員は「見えない障害や困難」を意識し、理解を深めるきっかけになります。

例えば、普段は元気そうに見える同僚がヘルプマークを付けていることで、「実は持病があって無理ができないんだな」と気づき、配慮すべき点を考えるようになるでしょう。

社員一人ひとりがヘルプマークの意味を知れば、お互いの多様な背景に思いやりを持つ職場風土の醸成につながります。

また、ヘルプマークは決して特定の人だけのものではなく、「援助や配慮を必要とするすべての人」が対象です。

これは職場でも同様で、ヘルプマークを見ることで「誰でも状況次第でサポートが必要になり得る」ことを皆が認識できます。

障害の有無に関係なく、助け合いを自然に考えられる環境づくりにヘルプマーク・ヘルプカードが一役買うのです。

職場の安心感・心理的安全性の向上

ヘルプマークやヘルプカードを導入し周知することは、社員に安心感を与え、心理的安全性を高める効果も期待できます。

見えない障害や病気を持つ社員にとって、自分の状態を周囲に理解してもらえず困るのではという不安は大きなストレスです。

会社が公式にヘルプマーク等の制度を導入し、「困ったときは遠慮なく助けを求めて良い」「配慮が必要な場合は周囲も協力する」というメッセージを発信することで、当事者は孤立感や不安感が和らぐでしょう。

実際にヘルプマークを付けるかどうかは本人の意思ですが、会社が環境を整えておけば、必要な人が必要なときに使いやすくなります。

周囲の社員も、マークやカードを知っていれば戸惑わずに対応できます。

「困ったらお互い様」「言い出しにくい時はカードを出せばいい」という風土は心理的安全性を高め、生産性向上にも寄与すると言われます。

ヘルプマーク・カードの活用は、職場のメンバーがお互い安心して働ける環境づくりの一環と言えるでしょう。

障がい者雇用における合理的配慮の一環

日本では2016年の障害者雇用促進法改正により、企業は障がいのある社員に対して「合理的配慮」を提供する法的義務を負っています。

合理的配慮とは、障害のある人がその能力を発揮して働くために職場で行う必要な調整や支援のことで、事業主は過重な負担とならない範囲でこれを提供しなければなりません。

ヘルプマークやヘルプカードを活用することは、この合理的配慮の具体策の一つになり得ます。

例えば、内部障害で長時間立ち続けることが難しい社員がいる場合、周囲に理解を促すためにその社員がヘルプマークを付けることを認め、休憩や座席利用を配慮するのは合理的配慮の一例。

また、緊急時に発作の恐れがある社員にヘルプカードの所持を推奨し、発作時対応をカードに書いて共有しておくことも重要な配慮でしょう。

ヘルプマーク・ヘルプカードそのものは小さなツールですが、それを職場で位置づけることは「障がいに配慮した職場づくり」の象徴となります。

もちろん、ヘルプマーク等の利用は本人の意思を尊重すべきであり、強制したり過度に注目したりしない配慮が必要です。

しかし「こういった制度がありますので、必要であれば遠慮なく活用してください」という環境を用意しておくこと自体が、企業に求められる合理的配慮への積極的な姿勢と言えるでしょう。

社内コミュニケーションの円滑化

ヘルプマーク・ヘルプカードを活用することは、社内のコミュニケーションを円滑にする効果も期待できます。

なぜなら、これらのツールが「言葉にしづらいことを伝える媒介」となってくれるからです。

例えば、ある社員が「今日は体調が優れず配慮してほしい」と直接言い出しにくい場合でも、ヘルプマークをカバンに付けていれば周囲が「少し気遣った方が良さそうだ」と察するきっかけになります。

また、新しく配属された社員が実は内部疾患を抱えているとき、自己紹介でヘルプカードのコピー(必要な配慮事項)を上司や人事に共有することで、余計な遠慮や誤解を減らすことができます。

本人にとって話しづらい内容もカードに書いておけば伝えやすく、聞く側も文面で確認できるためスムーズ。

さらに、普段接点が少ない部署間でも、ヘルプマークを付けた社員を見かけた際に「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけるなど、新たなコミュニケーションが生まれるかもしれません。

ヘルプマークが社内に認知されていれば、「今日はマーク付けているけど大丈夫?」といった自然な気遣いの会話が増え、お互い様の雰囲気が育まれます。

結果として職場全体のコミュニケーション活性化にもつながるのです。

企業イメージ向上と社会的責任

障がい者に優しい職場環境を整えることは、企業の社会的責任(CSR)やダイバーシティ推進の観点からも重要です。

ヘルプマーク・ヘルプカードの活用は、企業イメージの向上にも。

社員に対し細やかな配慮を提供している企業は、社内外から「人を大切にする会社」「多様性を尊重している会社」という評価を得やすくなります。

実際、障がい者雇用や現場業務の円滑化に向けてヘルプマークを活用している企業も増えてきました。

そうした企業は事例紹介などを通じてメディアに取り上げられることもあり、結果的にPR効果も生まれています。

イメージ戦略だけが目的ではありませんが、従業員満足度の向上や求人応募者からの評価アップなど、副次的なメリットも無視できません。

また、社外のステークホルダーに対しても、ヘルプマーク等への理解を深める取り組みを公表することで信頼感を与えます。

取引先や顧客に障がいのある方がいる場合にも、社員がヘルプマークを知っていれば適切に対応できるでしょう。

「困っている人に手を差し伸べる文化」を社是として示すことは、社会に対する良い影響を及ぼします。

ヘルプマーク・ヘルプカードの導入は、小さな施策でありながら企業の社会的責任を果たす一歩とも言えるのです。

社内研修でのヘルプマーク周知

まず取り組みやすいのは、定期的な社内研修にヘルプマーク・ヘルプカードの説明を組み込むことです。

新入社員研修や管理職研修、ダイバーシティ推進研修などの場で時間を取り、ヘルプマーク等の基本知識や職場での位置づけを解説します。

具体的には以下のポイントを伝えると良いでしょう。

職場での具体例

例えば「貧血の持病があり長時間立てない社員が、社内でもヘルプマークをカバンに付けています。その場合周囲はどう配慮すべきでしょう?」といったケーススタディを出し、グループで考えさせるのも有効です。

正解例として、「無理のない範囲で座れる席を用意する」「体調を気遣う声がけをする」等が挙げられるでしょう。

具体例を通じて自分ごととして考えてもらいます。

ヘルプカードの活用

「もし社内で発作の可能性がある方がヘルプカードを持っていたら、カードに何が書いてあるか確認し、緊急時はその指示に従うこと」を周知します。

ヘルプカードのサンプルを見せ、書かれている情報(緊急連絡先、服薬情報、発作時の対処法など)の読み取り方を説明すると、いざという時落ち着いて対応できるでしょう。

ヘルプカードを活用した緊急時対応訓練

社内研修の一環として、ヘルプカードを使った緊急時対応の訓練も検討できます。

例えば年に一度の防災訓練や安全衛生研修の場面で、ヘルプカード所持者を想定した対応を盛り込むのです。

シナリオ例として、「オフィスで地震が発生し避難中に社員Aさんが動けなくなりました。Aさんはヘルプカードを携帯しています。周囲の社員はどう支援しますか?」といった設定を作ります。

訓練では、参加者の一人に予め「ヘルプカード」(擬似的に氏名・持病・必要な支援を書いたもの)を持ってもらい、倒れる役を担ってもらいます。

他の参加者はそれに気づいてカードを確認し、書かれた内容(例えば「発作時は横向きに寝かせてください」「○○という薬を飲ませてください」等)に沿って対応する——こうしたロールプレイを行います。

この訓練を通じてヘルプカードの実践的な使い方が身につくと同時に、社員同士の連携意識も高まります。

もちろん実際の職場で緊急時にヘルプカードを提示するかどうかは状況次第ですが、訓練しておくことでいざという時スムーズに動けるでしょう。

「助けを求められたらカード内容に従ってサポートする」という原則は、社内で共有しておくと安心です。

また、防災用備品と一緒に「社内ヘルプカード一覧」を作成しておき、緊急連絡網に盛り込むのも一案。

自己申告ベースで、持病等がある社員に事前に提出してもらったヘルプカード情報(本人許可を得た範囲)をリスト化し、災害時の対応計画に反映させます。

例えば「○○さん(心臓疾患): 非常時は本人携帯のニトログリセリン投与」といった具合です。

プライバシーに配慮しつつ、必要最低限の情報共有を行っておくことで有事の対応力を高められるでしょう。

マニュアルやガイドラインへの記載

社内研修だけでなく、社内規程類やマニュアルにヘルプマーク・ヘルプカードに関する項目を明記することも有効です。

従業員がいつでも見直せる形でルール化しておくことで、定着が促進されます。

例えば、人事部が作成する「社員ハンドブック」や「多様性推進ガイドライン」に以下のような記載を設けます。

記載例①

「当社は東京都のヘルプマーク普及趣旨に賛同し、必要な社員のヘルプマーク着用およびヘルプカード携帯を推奨します。ヘルプマークを見かけた社員は、状況に応じ座席の提供・声かけなど思いやりある行動を取ってください。」

記載例②

「社内で緊急対応が必要な場面に遭遇した際、ヘルプカードを提示された場合には、カード記載の支援内容に従ってください。」

記載例③

「ヘルプマーク・ヘルプカードの利用は本人の自由意思です。上司・同僚は着用の有無に関わらず、日頃から互いの健康状態へ配慮する姿勢を持ちましょう。」

実際の事例として、三越伊勢丹アイムファシリティーズ(商業施設のビルメンテナンス企業)では、社内のサービスマニュアルにヘルプマークについて明記し、「ヘルプマークを付けた人を見かけた際の具体的な応対方法」を示しています。

このように文章として残すことで組織全体で実践に努めやすくなるのです。

自社の業態に合わせて、ヘルプマーク利用者への接し方ガイドなどを作成して配布するのも効果的でしょう。

ヘルプマーク・ヘルプカード導入のステップ

ヘルプマークやヘルプカードを自社に導入し、社員に活用してもらうまでにはいくつかの段階を踏む必要があります。

ここでは、中小企業でも取り組みやすい導入手順のモデルをステップごとに解説。

計画的に進めることで、現場にスムーズに浸透させることができるでしょう。

ステップ1:現状の把握とニーズ確認

最初に行うべきは、自社の現状把握とニーズの確認。

現在、自社に見えない障害や持病を抱えている従業員がどの程度いるか、またその方々が職場でどんな課題を感じているかを探ります。

具体的には、人事担当者が産業医や健康管理部署から情報を集めたり、匿名の社員アンケートを実施したりします。

アンケートでは「職場で健康上の配慮が必要と感じることはありますか」「ヘルプマークやヘルプカードを知っていますか」「困ったとき周囲に助けを求めやすいと感じますか」等の質問を盛り込み、ニーズを把握。

既に障害者手帳を持つ社員や通院歴がある社員が在籍している場合は、その方(や上司)に個別ヒアリングをしてもよいでしょう。

ただし強制せず、「こういう取り組みを検討しているが、意見を聞かせてもらえますか?」と丁寧に依頼します。実際に困りごとがある人の声を聞くことで、ヘルプマーク・カード導入の目的が明確になります。

「通勤電車で優先席に座れず辛いことがある」「体調が悪い日も我慢して仕事してしまう」といった声が聞かれれば、それに応える形で導入を検討できます。

同時に、健常者を含む全社員にも意識調査を行うと良いでしょう。

「あなたはヘルプマークを知っていますか」「職場にこのような制度があったら良いと思いますか」といった質問。

これにより、どの程度の認知度・理解度か、啓発の必要性が見えてきます。

たとえば大半が「ヘルプマークを知らない」状態であれば、まず教育から始める必要がありますし、逆に知っている人が多ければスムーズに導入できるでしょう。

ステップ1では、とにかく現状を客観的に洗い出すことが大切。

経営者や人事としても、社員のニーズを把握した上で動くことで説得力が増します。

この段階を踏むことで、「なぜ我が社にヘルプマーク・ヘルプカードが必要なのか」を社内に説明できる準備が整います。

ステップ2:社内担当者の設定と情報収集

具体的な推進役として社内担当者やプロジェクトチームを決めます。

小規模な企業であれば人事担当者が兼任する形でも構いません。

中堅規模以上であれば、人事・総務・産業保健スタッフなど横断メンバーでチームを作り、障がい者雇用やダイバーシティ推進の一環としてプロジェクト化すると良いでしょう。

経営層から正式に「ヘルプマーク等導入プロジェクト」の発足をアナウンスしてもらえれば、全社的な協力も得やすくなります。

担当者(チーム)が決まったら、具体的な情報収集に取り掛かります。

まずは公的機関から提供されている資料を集めましょう。

東京都福祉保健局や厚生労働省のサイトからヘルプマーク作成・活用ガイドラインやリーフレット類をダウンロードし、内容を確認します。

自治体によっては企業向けの導入事例集を公開している場合もあります(東京都は特設サイトで企業の取組事例を紹介しています)。

これらを参考に、自社で使えそうなエッセンスをピックアップします。

次に、先行企業の事例も調べます。

例えば前述の三越伊勢丹アイムファシリティーズやタリーズコーヒージャパンのケース、あるいは社内啓発に取り組んだ電通のケースなど、業種や企業規模が近い事例があれば詳細を分析します。

どういう経緯で導入したのか、どんな工夫をしたのか、苦労した点は何か——報道記事やプレスリリース、企業のCSRレポートなどから情報を収集します。

場合によっては、そうした企業に直接問い合わせてヒアリングさせてもらうのも有効でしょう。

社内外の情報を集めたら、自社で実現可能な施策のアイデア出しを行います。

例えば「ヘルプマーク取得のための窓口案内資料を作ろう」「社内ヘルプカードを独自に作成して希望者に配布しよう」といった具体案。

これらの案は次のステップで上長や経営層に提案することになるので、効果とコストを見積もっておきます。

特に費用面では、ポスター印刷費や研修実施の時間コストなどを算出し、小さく始めて段階的に拡大するプランを描いておくと承認されやすいでしょう。

ステップ3:社内ポリシー・ルール整備

情報収集とプラン検討ができたら、ヘルプマーク・ヘルプカード導入に関する社内ポリシーやルールを整備します。

まず経営層や関係部門への承認プロセスを進めましょう。

ステップ1で把握したニーズや課題、ステップ2で出した具体策をまとめ、企画書や提案書を作成します。

「社員アンケートで○割が配慮を求めている」「他社では既に導入が進んでいる」「導入により離職率低下や社外評価向上が期待できる」といった説得材料を盛り込み、経営会議などで説明します。

承認が得られたら、正式に社内ポリシーとして位置づけます。

例えば「ダイバーシティ&インクルージョン基本方針」に追記する形で、「当社はヘルプマーク・ヘルプカード等を活用し、障がいのある社員や疾病を抱える社員が働きやすい環境づくりに努めます」と明文化します。

また、就業規則や社内規程にも関連条項を加えます。

直接的には「安全衛生に関する取り組み」の章などに「従業員は必要に応じヘルプマーク等を着用できるものとし、他の従業員はこれを尊重すること」等と記載することも考えられます(規程への記載は社労士等専門家と相談の上で)。

次に具体的ルールとして、社内ガイドラインやQ&Aを策定します。

社員に展開する文書として、「ヘルプマーク・ヘルプカード利用ガイド(社内向け)」を作るのです。

内容としては、前述のマニュアル記載例のような対応指針や、「こういう時はどうする?」といったQ&A形式が良いでしょう。

例:「Q. 同僚が突然倒れました。ヘルプカードを持っているようです。どうしますか?

→A. カード記載事項を確認し、必要なら救急車を呼びましょう。」、

例:「Q. 自分も慢性疾患があります。ヘルプマークをもらうには?

→A. 人事部に申し出れば取得方法をご案内します。」 等々、社員目線の疑問に答える内容にします。

このガイドライン策定段階では、可能であれば障がい当事者社員や労働組合とも意見交換し、内容の妥当性を検証します。

特にプライバシー配慮については慎重に取り決めておきます。

例えば「ヘルプマークの着用は任意であり、着用の有無を理由とした評価・処遇上の不利益は生じない」「ヘルプカードに記載された個人情報は緊急時以外には本人の同意なく使用しない」等、安心して利用できる枠組みを示します。

ポリシーとルールが固まれば、いよいよ全社への展開準備。

関連部署と連携し、次のステップで実際の周知とサポート体制づくりに移ります。

ステップ4:従業員への周知と支援体制構築

承認されたポリシーやガイドラインをもとに、従業員への周知活動を行います。

これは前述した研修やポスター掲示などが該当しますが、導入フェーズでは特に集中して情報発信することが重要です。

まず、人事部やダイバーシティ推進担当から社内メールやイントラ掲示で公式に案内を出します。

件名に「ヘルプマーク・ヘルプカード制度導入のお知らせ」などとし、本文で趣旨と概要、問い合わせ先を明示します。

「この度、当社は障がいのある方や疾患をお持ちの方が働きやすい職場を目指し、ヘルプマーク・ヘルプカードの活用を推進します」と宣言し、社員全員に理解と協力を呼びかけます。その上で、具体的な利用方法を周知します。

例えば

●希望者(必要な方)は人事部または産業医に申し出れば、ヘルプマーク入手先の案内やヘルプカード様式提供を受けられること。

●ヘルプマークを付けるかどうかは本人の自由であり、付ける場合は制服や社章と一緒に着用して問題ないこと(ドレスコードとして許可する)。

●周囲の社員はヘルプマーク着用者やヘルプカード所持者に気づいたら配慮ある行動を取ること。

●相談窓口としてダイバーシティ推進担当者や産業カウンセラーを設置し、悩みや意見があれば連絡してほしいこと。

併せて、管理職向けの説明会も実施します。

直属の上司が知らないままだと現場で浸透しづらいので、管理職にはより詳細な対応フローを伝授します。

「部下からヘルプマーク着用の申出があったらどう対応するか」「緊急時には誰に連絡するか」など役割を確認。

管理職自身が障がい当事者の場合もあり得るので、その点も考慮しつつ進めます。

次に、支援体制を構築。

ヘルプマーク・カード導入後、実際に社員から相談や申請があることを想定し、人事や産業医、産業看護職らで対応フローを決めます。

●社員から「ヘルプマークを取得したい」と相談があれば、自治体配布情報を提供し、取得後に本人が職場で着用する際の配慮事項を説明。

●「ヘルプカードを書きたい」と申し出があれば、会社所定のヘルプカード様式(または自治体配布のカード)を渡し、記入サポートが必要なら産業医等が助言。

●提出されたヘルプカード情報は産業保健スタッフが預かり、本人の同意範囲で緊急連絡先リストに登録。

●周囲の社員から「同僚がヘルプマーク付け始めたがどう接すれば?」と質問が来たら、ガイドラインの該当部分を案内し、不安があれば面談対応。

このように具体的なオペレーションを決めておくと、導入後の混乱を防げます。

ポイントは、本人が安心して利用開始できるよう手厚くフォローすることです。

初めてヘルプマークを付ける社員は少なからず周囲の目を気にするものです。

人事担当者がお声がけして様子を聞くなど、最初の頃は気配りしましょう。

逆に周囲の社員には過剰に詮索せず自然に接するよう伝えます。

以上のように周知と支援体制を整えれば、会社としての準備は万全。

最後に、導入後のフォローアップについて確認しておきます。

ステップ5:運用開始後のフォローアップ

ヘルプマーク・ヘルプカードの制度を導入し実際に運用を開始したら、定期的なフォローアップが欠かせません。

導入して終わりではなく、実際に活用されているか、問題や改善点はないかをチェックし、制度をブラッシュアップしていきます。

まず、導入から数ヶ月経った段階で、利用状況の把握を行います。

ヘルプマークを着用している社員の人数や、ヘルプカードの配布枚数、相談窓口への問い合わせ件数などを集計します。

もし思ったより利用者が少ない場合は、何らかのハードルがあるかもしれません。

逆に多くの申し出があれば、ニーズに応えられている証拠ですが、担当者の負荷増にも注意が必要です。

次に、アンケートやヒアリングでフィードバックを集めます。

ヘルプマーク着用者本人には「使ってみて職場の理解はどうか」「不便な点や要望はあるか」を聞きます。

周囲の同僚には「対応に困ったことはないか」「もっと知りたい情報はあるか」を尋ねます。匿名アンケートなら自由意見も出やすいでしょう。

「マークを付けている人に声をかけるタイミングが難しい」という声があれば、「無理に特別扱いせず、普段通り接してください」と再周知する、といった対応が考えられます。

また、実際の事例検証も重要です。

社内でヘルプカードが役立ったケース(倒れた社員のカードを見て救護できた等)や、逆にトラブルがあったケース(マーク着用で心ない言葉をかけられた等)があれば、原因と対策を分析します。

ポリシーやマニュアルに不足があれば修正し、再発防止策を講じます。

幸い何も重大な出来事がなかった場合も、ヒヤリハットの観点で「こういう場面は想定しておこう」という気づきをまとめ、今後に備えます。

フォローアップの内容を踏まえて、必要なら追加施策や改善を実施します。

利用率が低ければ再度の周知キャンペーンを行ったり、申し出しやすいよう申請フローを簡素化したりします。

社員から「社内でもヘルプマークを配布してほしい」と要望があれば、自治体からまとめて取り寄せて在庫し、人事経由で渡す仕組みを作ることもできます。

「ヘルプカードをもっと丈夫な素材にしてほしい」という声があればラミネート加工を検討する、といった細かな改善もありえます。

最後に、フォローアップ結果や成功事例を社内外に発信しましょう。

社内報などで「ヘルプマーク導入後、こんな良い変化がありました」と紹介すれば社員のモチベーションも上がります。

社外にも、CSR報告やブログ記事で取り組み内容を公開すれば、企業イメージアップにつながります。

実際に「ヘルプマークを活用して誰もが快適に働ける環境づくりを目指しています」と発信する企業も増えており、貴社の姿勢を示す良い機会となるでしょう。

ヘルプマーク・ヘルプカードの活用事例(企業編)

実際に企業で行われているヘルプマーク・ヘルプカードの活用事例をいくつかご紹介します。

さまざまな業種の企業が創意工夫しながら取り組んでおり、自社で導入する際のヒントが得られるでしょう。

サービス業での取り組み例:マニュアルへの明記(例:三越伊勢丹)

商業施設の清掃・設備管理などビルメンテナンス事業を手掛ける株式会社三越伊勢丹アイムファシリティーズでは、社内のサービスマニュアルにヘルプマークに関する記載を盛り込みました。

この会社では、ショッピングセンター等の施設で働く従業員に対し、来店客に安全・快適に過ごしてもらうための接遇マニュアルを整備しています。

その中でヘルプマークにも触れ、「ヘルプマークを身につけている人を見かけた際の具体的な応対方法」を示しているのです。

ヘルプマークを付けたお客様に遭遇したら「体調はいかがですか?」と声をかけ、必要に応じて椅子に案内したりお手伝いする、といった手順がマニュアル化されています。こうしたルールを組織として定め、従業員教育で徹底することで、組織全体で適切な対応を実践できるよう努めています。

この事例から学べるのは、現場スタッフへの周知方法としてマニュアル活用が効果的だという点です。

文章として残すことで誰でも参照でき、新人教育の際にも伝えられます。

サービス業のみならず、対人応対のある業種全般で応用可能な取り組みと言えるでしょう。

小売業での取り組み例:従業員バッジ(例:タリーズコーヒー)

大手コーヒーチェーンのタリーズコーヒージャパン株式会社では、障がいのある人を積極的に採用する中で、「ヘルプマークバッジ」という独自のアイテムを作成し運用しています。これはヘルプマークのデザインをあしらった小さなバッジで、同社で働く特定の障がいを持つ従業員がユニフォームに着けています。

タリーズでは、発達障害や内部疾患などのあるスタッフが接客業務に携わる際、お客様とのやり取りで困るケースがありました。

例えば「急に声をかけられると戸惑ってしまう」「とっさに言葉が出てこない」等でお客様に誤解を与えてしまうことがあったそうです。

そこで、このバッジを社員に付けてもらうことで、お客様にもその従業員が配慮を必要としていると周知しやすくし、誤解を減らす狙いがあります。

バッジは作業の邪魔にならない小さめのサイズでデザインされ、エプロンなどに付けていても違和感がないよう工夫されています。

バッジを見たお客様から「このマークは何?」と聞かれることもあるようで、その際に店舗側でヘルプマークの説明をすることで、社会全体の理解促進にも一役買っています。

結果的に店舗を利用するお客様にも優しい環境づくりにつながり、企業のCSRとしても評価されています。

この取り組みは、小売・外食など接客業において、社外の人(顧客)への周知まで視野に入れた事例と言えます。

従業員用のヘルプマークバッジという形は珍しいですが、自社オリジナルグッズを作成する柔軟な発想は参考になるでしょう。

なお、この事例は東京都のヘルプマーク特設サイトでも優れた取組みとして紹介されています。

金融業での取り組み例:顧客向け支援(例:北洋銀行)

北海道の地方銀行である株式会社北洋銀行では、店舗を訪れる障がいのあるお客様への配慮として、全店舗(北海道内約160店)にヘルプカードを設置する取り組みを行いました。

令和4年7月から開始されたこの施策では、各支店のロビー等にヘルプカードを置き、必要な方が自由に持ち帰れるようにしています。

銀行の窓口には高齢者や障がい者の方も多く訪れます。

そこで、災害時や急な体調不良時に備えてヘルプカードを持っておいてもらおうという狙いです。

同行のニュースリリースによれば、行員にもヘルプカードの意義を周知し、希望者にはその場で記入方法を案内するなどの対応もしているとのこと。

銀行という地域密着型の金融機関ならではのCSR活動と言えます。

この事例は社内というより顧客向けの取り組みですが、社員にもヘルプマーク・カードへの理解が不可欠。

行員がヘルプカードを説明できるよう研修したり、店舗にポスター掲示したりと、社員教育と顧客サービスを両輪で進めています。

結果として地域社会にヘルプマーク・カードを広める役割も果たしており、「企業と自治体の連携」による普及啓発の好例ともなっています。

このように直接ビジネスに関係する場面で導入するケースも参考になるでしょう。

自社が店舗や窓口業務を持つ場合、社員だけでなくお客様に対してもヘルプマークの啓発活動を行えば、企業の社会的価値を高めることができます。

株式会社アルファ・ネットコンサルティング:アクセル

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

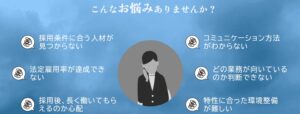

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)