近年、本社や支社以外の拠点で働く「サテライトオフィス型」の障がい者雇用が注目されています。

バリアフリー設備や支援員を備えた専用オフィスで障がいのある社員が働くこのスタイルは、コスト削減や雇用の多様性向上、さらに助成金の活用など企業側に大きなメリットをもたらします。

同時に、働く障がい者にとっても安心できる環境の下で長期就労が可能になるという利点があります。

本記事では、中小企業の経営者層に向けてサテライトオフィス型雇用の概要と仕組み、そのメリット・デメリット、導入ステップや事例を解説します。

サテライトオフィス型障がい者雇用の概要

障がい者雇用の現状と中小企業の課題

日本では一定規模以上の企業に対し、障がい者の法定雇用率を満たすことが義務付けられています。

例えば民間企業では従業員の2.5%を障がい者として雇用する義務があり(2024年4月以降)、従業員40人以上の企業は少なくとも1名の障がい者を雇用しなければなりません。

この割合を満たせない場合、1人不足につき月5万円の納付金(ペナルティ)の支払いや行政指導・企業名公表などの措置が取られる可能性があります。

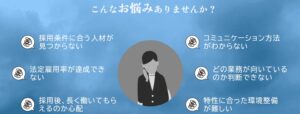

しかし実際には、「雇いたくても適切な職場や業務が用意できない」「社内に障がい者を受け入れるノウハウがない」などの理由で、特に中小企業では法定雇用率の達成が大きな課題となっています。

その結果、障がい者雇用を進めたくても停滞している企業も少なくありません。

こうした状況を打開する新たな選択肢として登場したのがサテライトオフィス型の障がい者雇用です。

厚生労働省による委託事業が2019年に初めて実施された比較的新しい雇用モデルであり、それまでの障がい者雇用の課題を解決する方法として注目され始めました。

中小企業でも導入しやすい形態であることから、近年その活用が広がりつつあります。

サテライトオフィス型雇用の仕組みと特徴

「サテライトオフィス型」雇用では、障がい者が本社や通常の勤務先ではなく、自宅から通いやすい場所や配慮の行き届いた環境の別拠点で働きます。

企業は自社オフィスとは別に、障がい者のために特化された小規模オフィス(サテライトオフィス)を用意し、そこを就業場所として提供します。

このオフィスには車いすでも移動しやすい段差のない構造や幅の広い出入口、調節可能な机の高さなど、徹底したバリアフリー環境が整備されています。

さらに障がい者支援の専門スタッフ(職業指導員やジョブコーチ等)が常駐し、業務上や生活面での相談・支援を随時行える体制になっているのが大きな特徴です。

これにより企業の担当者が常時そばにいなくても、障がいのある社員が安心して働ける環境が維持されます。

サテライトオフィスの利用形態には大きく2種類あります。

一つは企業自らが設備投資をして専用のサテライトオフィスを設置する方法、もう一つは既存の民間事業者が運営するサテライトオフィスを賃借して利用する方法です。

中小企業の場合、後者の民間サービスを利用するケースが一般的です。

サービス提供企業(支援企業)はオフィス空間や設備、支援スタッフを用意し、利用企業は所定の利用料を払って自社の障がい者社員の職場としてそのオフィスの一角を間借りします。

例えば、高速インターネット回線やセキュリティ設備、共有の休憩スペースなども完備されており、企業側は業務用PCなど最低限の備品を準備すればすぐに雇用を開始できる手軽さも魅力です。

このように「職場環境そのものをアウトソーシングする」形で、障がい者が働きやすい環境をスピーディーに整備できるのがサテライトオフィス型雇用の仕組みです。

在宅勤務や特例子会社との違い

サテライトオフィス勤務は一見テレワーク(リモートワーク)の一種とも言えますが、在宅勤務(自宅就労)とは異なる利点があります。

本社から離れて働く点では共通するものの、在宅勤務の場合は自宅の設備環境や本人のセルフマネジメントに委ねられる部分が大きく、仕事と私生活のオンオフ切り替えや労務管理が難しいという課題があります。

これに対しサテライトオフィスでは職場として区切られた環境が用意されており、出勤先があることで生活リズムを保ちやすく、支援スタッフの下で業務時間中の見守りも受けられるため、在宅勤務よりも安定した就労管理が可能です。

また自宅に十分な通信環境や作業スペースがない場合でも、サテライトオフィスなら設備が整っているため安心して業務に取り組めます。

一方、「特例子会社」との違いも押さえておきましょう。

特例子会社とは障がい者の雇用促進のため企業グループ内に設立される子会社で、そこに雇用された障がい者は親会社の雇用率に算入できる制度。

しかし特例子会社を設立・運営するには相応の資金やノウハウが必要なため、主に大企業向けの施策と言えます。

サテライトオフィス型雇用は特例子会社を作らずとも、外部の専門サービスを活用して自社の障がい者雇用枠を創出できる手段であり、特にリソースの限られた中小企業でも取り組みやすい点が大きな違いです。

また特例子会社の場合、雇用された障がい者は子会社社員となりますが、サテライトオフィス型では基本的に雇用契約は本体企業と結んだままで働く仕組みが多く、自社社員として育成・登用していける点も特徴と言えます。

中小企業で導入が進む理由

サテライトオフィス型雇用が中小企業で注目されるのは、上述したように「働く場の確保」と「受け入れ支援」の両面をまとめて解決できる柔軟な仕組みだからです。

サービス業や小売業、製造業など業種を問わず、「自社施設ではバリアフリー対応が困難」「職場の人員が少なくサポート役を付けられない」「障がい者に任せる業務が限られている」といったハードルがありますが、サテライトオフィスを活用すればこれらに対処できます。

専門事業者が職場環境と支援員を提供してくれるため、企業は自社リソースを大幅に割かずに障がい者雇用を開始・拡大できるのです。

また「自社での直接雇用」であるため雇用率のカウントにもなり、単に業務委託するのとは違って法定雇用率達成に直結するメリットもあります。

このような理由から、「まずは数名からでも障がい者雇用を始めたい」「社内の受け入れ態勢づくりのステップとして外部リソースを活用したい」という中小企業にとって、サテライトオフィス型雇用は現実的で有効なソリューションとなっているのです。

企業側のメリット:コスト削減・多様性向上・法定雇用率の達成

法定雇用率の達成と多様な人材活用による企業価値向上

サテライトオフィス型雇用の最大のメリットの一つが、障がい者の採用ハードルを下げて法定雇用率を達成しやすくする点です。

バリアフリーな職場環境や専門スタッフのサポートが初めから用意されているため、企業は従来雇用が難しいと感じていた障がい者にもスムーズに就労機会を提供できます。

結果として人材プールが広がり、必要な戦力を確保しやすくなるとともに、法定雇用率未達成による行政上のリスク(納付金や指導等)を回避することができます。

実際、全面的な支援体制があるサテライトオフィスを用意することで「障がい者に選ばれる職場」となり、採用が円滑化するとの指摘もあります。

また、障がい者雇用を進めることは単に数合わせではなく、企業の多様性(ダイバーシティ)推進にも直結します。

異なるバックグラウンドや能力を持つ人材が活躍できる職場づくりは、社内に新たな視点や創意工夫をもたらし、組織の柔軟性向上につながります。

さらに、多様性への取り組みはCSR(企業の社会的責任)の観点からも評価され、企業イメージの向上や取引機会の拡大といった副次的な効果も期待できます。

サテライトオフィス型雇用は、こうした「雇用の多様性」を実現する具体策として、中小企業が自社の企業価値を高める一助となるでしょう。

安定した人材確保と離職率の低減

もう一つの重要なメリットは、障がい者が長く安定して働けることで離職率の低減が期待できる点です。

サテライトオフィスには障がい者が働きやすい環境と支援体制が整っているため、従業員一人ひとりの負担が軽減され職場満足度の向上が見込まれます。

厚生労働省のデータによれば、一般労働者の1年間の離職率は約12%(令和5年)ですが、障がい者の場合は就職後わずか1ヶ月で離職してしまうケースが95%を超えるという調査結果もあります。

これは環境やサポートが不十分な場合に試用期間内でミスマッチが起こりやすいことを示唆しています。

しかし一方で、時間の経過とともに障がい者の離職率は著しく低下するという傾向も報告されており、適切な職場環境を整えれば定着率が大きく向上しうると言えます。

実際、あるサテライトオフィス提供企業の統計では定着率99%以上を達成したケースもあるとされ、手厚い支援が離職防止に効果的であることが示されています。

このように、サテライトオフィス型雇用によって安定的な人材確保が可能になれば、採用と早期離職を繰り返す悪循環を断ち切り、人材育成にもじっくり取り組めます。

結果的に人材の戦力化が進み、生産性向上や業務拡大にもつながるでしょう。

中小企業にとって、限られた人員を有効活用しつつ離職に伴う追加採用コストや業務停滞リスクを減らせる意義は大きく、サテライトオフィス型雇用は戦略的人事の観点からも有効と考えられます。

障がい者雇用の離職率については以下の記事も参考にしてください。

「障がい者雇用枠の社員の平均勤続年数は?平均勤続年数が長い企業の特徴を解説」

初期投資の抑制とコスト削減効果

障がい者を受け入れるために自社オフィスを改装したり特別な設備を整えたりするには、多額のコストと時間がかかります。

例えば段差解消の工事や専用トイレの設置、設備購入などの費用は決して小さくありません。

国には「障害者福祉施設等の設置整備に対する助成金」など設備費用の一部を補助する制度もありますが、助成率は費用の1/3で上限225万円程度、かつ直近1年以内に障がい者を企業都合で解雇していないこと等の厳しい条件が付き、企業側の負担を完全には免れないのが現状です。

その点、サテライトオフィス型雇用を利用すれば大規模な社内改修工事や設備投資を行わずに済み、初期コストを大幅に抑えられます。

サービス利用料や月々の管理費用は発生しますが、それらは自社で一から環境整備をするよりも安価でスピーディーに導入可能です。

実際の費用相場としては、障がい者1人あたり月額約10万円前後から利用できるケースが多く、オフィスの立地や提供サービス内容により変動します。

この金額にはオフィススペース利用料や光熱費・共益費、支援スタッフの人件費の按分等が含まれるため、個別に設備を購入・維持したり専門人材を雇用したりするコストと比較してコストパフォーマンスに優れていると言えます。

さらに、法定雇用率未達による納付金(罰金)を支払って終わりにするよりも、同じ資金を投じてでも障がい者を雇用した方が企業にとって得られるリターンは大きいでしょう。

雇用することで助成金の活用や業務遂行の効果が得られるだけでなく、前述のような企業イメージ向上や人材多様化による波及効果も期待できるからです。

総合的に見て、サテライトオフィス型雇用はコスト面の負担とリターンのバランスが取りやすい選択肢であり、中小企業でも無理なく障がい者雇用を始められる土台となっています。

助成金・支援制度の活用による負担軽減

障がい者雇用には国や自治体から受けられる各種助成金や支援制度も存在します。

サテライトオフィス型雇用を導入する際にも、これらを上手に活用することで企業の費用負担をさらに軽減できる可能性があります。

代表的な助成制度としては、以下のようなものが挙げられます。

障害者雇用安定助成金

障がい者の職場定着支援や環境整備に取り組む企業に支給される助成金。

「障害者職場適応援助コース(ジョブコーチ制度)」では、外部のジョブコーチを活用して障がい者の職場適応を図った場合に経費の一部が補助されます。

サテライトオフィスで支援員を配置する際に条件が合えば活用可能です。

テレワーク等導入の助成金

働き方改革推進の一環で、中小企業が在宅勤務やサテライトオフィス勤務制度を導入する際に支給される助成金があります(例:「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」)。通信環境整備や就業規則改定など初期導入費用の一部を助成してもらえる場合があります。

各自治体の独自助成

自治体によっては、中小企業の障がい者雇用に対し独自の奨励金や補助金を設けている場合があります。

一定期間以上継続雇用した場合に支給される奨励金や、通勤設備の整備費用補助などが該当します。

障がい者側のメリット:働きやすい環境とサポート体制

バリアフリーで安心できる職場環境

サテライトオフィスは初めから障がい者が働くことを前提に設計された職場であるため、物理的な働きやすさが確保されています。

例えば車椅子ユーザーが移動に困らないよう段差の解消やエレベーターの完備、視覚障がい者向けに点字ブロックや音声案内の設置、聴覚障がい者向けに筆談ボードの用意など、様々な工夫が施されています。

トイレや休憩スペースも誰もが使いやすいユニバーサルデザインになっており、周囲に気兼ねなく長時間働ける快適な環境が整っているのです。

このような環境なら、障がい当事者が職場で感じがちな細かな不便やストレスが軽減され、安心して業務に集中できます。

自分に合った環境であることは長期就労への大前提であり、サテライトオフィスはそれを満たす場として大きな意義があります。

専門スタッフによるきめ細かなサポート

サテライトオフィスには通常、障がい者就労支援の知見を持つ支援員(スタッフ)が常駐しています。

支援員は企業と障がい者社員の間に立ち、業務の進捗管理や体調管理、困りごとの相談対応など幅広いサポートを担います。

例えば、体調不良時の休憩指示や業務内容の調整、勤務ペース配分のアドバイス、さらには障がい特性に応じた職場合理的配慮の提案など、専門的な観点から適切な支援を提供します。障がいのある従業員にとって、日々頼れるスタッフがそばにいることは大きな安心材料であり、精神的な負担軽減につながります。

企業側にとっても、支援員を通じて本人の状態や必要な配慮事項の情報共有ができるため、的確な雇用管理が可能となります。

また支援員は業務以外の相談相手にもなってくれます。

仕事上の悩みだけでなく生活面の不安、職場の人間関係の相談など、障がい者社員が企業には直接言い出しにくいことも含め気軽に話せる存在です。

第三者的な立場で話を聞いてもらえることでメンタル面のケアにもなり、結果として長く働き続けるモチベーション維持に寄与します。

以上のように、専門スタッフの手厚い支援はサテライトオフィス型雇用になくてはならない要素であり、障がい者側の大きなメリットとなっています。

通勤負担の軽減と柔軟な働き方の実現

通勤そのものが大きな負担となりうる障がい者にとって、勤務地が自宅近くにあることは非常に重要です。

サテライトオフィスは各企業の本社とは別の場所、しばしば障がい者社員の居住地に近い地域に設置されます。

通常は都市部の本社まで長時間かけて通勤しなければならない場合でも、自宅近郊のサテライトオフィスで働ければ肉体的・精神的負担は格段に減ります。

毎日の通勤ストレスが軽減されることで体調管理がしやすくなり、就業継続の可能性が高まるのは大きな利点です。

さらに、自宅での在宅勤務を希望しても通信環境や作業環境の問題で難しいケースにおいて、サテライトオフィスはその代替として機能します。

高速ネット回線や業務機器が揃ったオフィスに通えば、自宅では難しかった仕事も支障なくこなせます。

また週数日のみ出勤し他の日は在宅勤務といったハイブリッドな働き方も、サテライトオフィスが拠点としてあることで調整しやすくなります。

本人の体調や都合に応じて働く場所を選べる柔軟性は、障がい者がその能力を最大限発揮するための重要なポイントであり、サテライトオフィスはその選択肢を提供していると言えるでしょう。

仲間との交流による社会参加の実感

障がい者向けサテライトオフィスの中には、複数企業の障がい者社員が同じ空間で働いているケースもあります。

このような環境では、所属企業の枠を超えて他の障がい者との交流が自然と生まれます。

日常的に顔を合わせる仲間ができることで「自分だけが特別ではない」という安心感や連帯感が得られ、仕事上の情報交換や悩み相談もしやすくなります。

ときには他社で働く障がい者同士で交流イベントや勉強会が開催されることもあり、社外のコミュニティが広がることで新たな刺激や目標が生まれるでしょう。

もちろん勤務先は異なっても、同じ空間で働く仲間がいること自体が社会の一員として働いている実感につながります。

一般の職場では周囲に障がい者が自分一人だけという状況も多く、疎外感を覚えることがありますが、サテライトオフィスなら「共に頑張る仲間」がそばにいる安心感があります。

日々の交流から得られる情報や支え合いは、障がい者社員にとってポジティブな影響を与え、ひいては長期就労やキャリア形成への意欲向上にも結びつくでしょう。

孤立しがちな在宅勤務とは対照的に、サテライトオフィスは人とつながる職場でもあるのです。

導入に伴う課題とデメリット、留意すべきポイント

本社とのコミュニケーション不足による課題

サテライトオフィス勤務では、地理的に本社や他部署の社員と離れて働くため、社内コミュニケーションが希薄になりがちという指摘があります。

日常的な顔合わせや雑談の機会が減ることで、業務上の情報共有ミスや認識ズレが生じやすくなる可能性があります。

加えて、会社への帰属意識やチームの一体感が醸成されにくいという懸念もあります。

実際、「リモートワーク環境下では報連相(報告・連絡・相談)が滞りやすい」「サテライト勤務者が組織に溶け込めていない」といった声が挙がることもあります。

この課題への対応策としては、コミュニケーションを補完する仕組みやルール作りが重要です。

例えば、オンラインチャットやビデオ会議システムを活用して本社社員とサテライト社員が気軽にやり取りできる環境を整える、定期的に本社とサテライトを繋いだ合同ミーティングを開催する、サテライト勤務者にも社内情報が行き渡るようイントラネットを充実させる等が考えられます。

また、可能であればサテライト勤務者が本社に訪問する機会(月に数回の出社日や懇親会など)を設け、直接顔を合わせて交流する場を意図的に作ることも効果的。

距離のハンデを埋めるために、通常以上に意識的なコミュニケーション努力が必要になる点は念頭に置いておきましょう。

社内理解と一体感の希薄化

サテライトオフィスに障がい者社員を配置すると、健常者を含む他の社員が障がい者と接する機会が減り、相互理解が進みにくくなるという側面もあります。

せっかく障がい者雇用を進めても、現場の社員同士の交流がなければ社内のダイバーシティ推進にはつながりにくく、障がい者社員が社内で孤立する恐れもあります。

特に新たに雇用した障がい者社員がサテライトオフィスにこもりきりになると、他の従業員はその人となりや障がい特性を知る機会がなく、「どんな風に接したらよいかわからない」と戸惑いが生じるかもしれません。

それではせっかくの人材を社内で十分活かしきれず、業務拡大時に社内協力者が得られにくい状況を招きかねません。

この問題に対しても、会社全体で障がい者理解を深める取り組みが欠かせません。

例えば、社員向けに障がい者雇用に関する研修や勉強会を実施し、障がいの正しい知識や配慮のポイントを共有することが考えられます。

また前述のように定期的な交流機会を設け、サテライト勤務者が自身の仕事の内容を発信したり、他部署のメンバーと意見交換する場をつくるのも有効です。

要は「見えないから放置」ではなく「見えにくいからこそ積極的に関わる」姿勢が組織に求められます。

障がい者社員も大切な仲間であり戦力の一員であることを社内に浸透させ、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進していく視点が重要です。

業務範囲の限定とキャリア形成上の懸念

サテライトオフィスでの業務は、比較的切り出しやすい定型業務や単純作業からスタートする場合が多いと言われます。

例えばデータ入力や書類チェック、簡単な経理補助作業などです。

もちろん徐々に業務範囲を広げていく努力は可能ですが、どうしても担当業務が限定されやすく、短期間で大幅なスキルアップやキャリアアップにつなげにくい傾向があります。本人が高度なスキルを身につけてキャリアを積みたいと希望していても、与えられる仕事の種類が限られているとモチベーション維持が難しくなる恐れもあります。

この点に関して企業側ができることは、定期的な業務見直しと職域拡大の検討です。

サテライトオフィスで開始した業務が安定して遂行できるようになったら、新たな仕事を追加で任せたり難易度の高いタスクに挑戦してもらう機会を設けましょう。

本人の適性や成長に応じて少しずつ職務の幅を広げていくことで、やりがいを持って働き続けられる環境を作ることができます。

また、可能であれば一定期間サテライト勤務を経験した後に本社部署で勤務するチャンスを用意するなど、キャリアパスの選択肢を示すのも有意義です。

サテライトオフィス勤務=簡易業務だけで一生、という固定観念を持たず、長期的な人材育成の視点で接することが望まれます。

継続コストと外部サービス活用時の注意点

サテライトオフィス型雇用は初期投資こそ抑えられるものの、利用料など継続的なコストがかかる点には注意が必要です。

自社オフィスで直接雇用する場合と比べると毎月の経費は割高になるケースもあるため、予算計画を立てた上で導入することが大切です。

しかし前述した助成金の活用や、離職削減による再採用コストの抑制効果などを加味すれば、トータルでは十分見合う投資と考えられるでしょう。

また、サービス提供企業に任せきりにしない姿勢も重要です。

確かに外部支援を活用することは障がい者雇用促進に有効な手段ですが、その際にも企業自らが主体的に雇用管理責任を果たす視点を忘れてはなりません。

厚生労働省の労働政策審議会(2023年4月)でも、外部サービスを利用する場合に「単に法定雇用率を埋める手段になっていないか」「企業が障がい者一人ひとりの状態把握やキャリア支援に責任を持っているか」といった点が議論されています。

つまり、本来の目的である障がい者に働く機会を提供し戦力として活躍してもらうことを忘れず、定期的に本人との面談を行ったり職場環境の改善を続けたりすることが大切です。

外部に任せる部分と自社が担う部分のバランスを取りながら、真に双方にメリットのある形でサテライトオフィス型雇用を運用していきましょう。

サテライトオフィス導入のステップと成功のポイント

業務の切り出しと適切な仕事内容の選定

最初のステップは、既存業務から障がい者に任せられる業務を切り出すこ。

サテライトオフィスで行う業務は、本社や現場で従来行っている仕事の一部を分離して担当してもらうケースが多くなります。

具体的には、データ入力・集計、書類の電子化、備品管理、簡易な経理処理、Webサイトチェック、画像タグ付けなど、比較的定型化されており在宅でも完結できるタスクが適しています。

現場の各部署にヒアリングを行い、「これはサテライト勤務でも対応可能ではないか」という業務を洗い出してみましょう。

業務を切り出す際は、成果物の品質基準や納期、業務手順を明確化し、誰が見ても分かる形にしておくことがポイント。

属人的なノウハウに頼る仕事は避け、マニュアル化・標準化しやすい業務から選定するとスムーズです。

選定にあたっては、障がい者雇用の経験がない場合でも支援サービス側がアドバイスしてくれることがあります。

サテライトオフィス事業者は様々な企業の業務切り出し事例を持っていますので、「どのような仕事を任せられるか悩んでいる」場合は相談してみると良いでしょう。

いずれにせよ、初めから高度な業務を期待しすぎず、シンプルでも確実に会社の役に立つ仕事を用意することが、導入初期の成功につながります。

信頼できるサテライトオフィス提供企業の選定

次に、実際にサテライトオフィスを運営するサービス提供会社を選ぶステップです。

近年は障がい者向けサテライトオフィス事業者が増えており、それぞれ特徴や拠点、料金体系が異なります。

選定にあたって注目すべきポイントは以下の通りです。

立地と通勤アクセス

自社が雇用する予定の障がい者の自宅から無理なく通える場所にオフィスがあるか。

地方企業の場合、都市部だけでなく地方圏にも拠点を持つ事業者だと望ましいでしょう。

提供サービス内容

支援スタッフの配置状況(常駐人数や資格)、対応可能な障がい種別や業務範囲、利用できる設備(PC貸与の有無、専用個室の有無など)を確認します。

自社の任せたい業務にマッチするか見極めましょう。

既存利用企業の実績

どのような企業が利用しているかは信頼性の指標になります。

実績として大手企業(例:大塚商会、クレディセゾン、CASIO等)も利用しているようなサービスなら安心感がありますし、逆に業種特化(IT業界向け等)しているサービスもあります。

費用と契約条件

初期費用の有無、月額料金に含まれる内容、最低利用人数や契約期間の縛りなどを比較します。

自社予算と必要人数に合ったプランか確認しましょう。

環境準備(通信・セキュリティ等)の整備

サービス提供企業が決まったら、実際に障がい者社員が業務を行うための環境面の準備を進めます。

基本的なオフィス設備やネットワーク回線は先方で整備されていますが、利用企業として確認・準備すべき事項があります。

まず通信環境とセキュリティです。

サテライトオフィスから自社のシステムにアクセスしたり業務データを送受信したりする場合、セキュリティポリシーに沿った設定を施す必要があります。

例えばVPN接続の設定、社内サーバーやクラウドサービスへのアクセス権限付与、業務用PCへのセキュリティソフト導入など。

サテライトオフィス事業者側でも各ブースへの入退室管理やネットワークの安全対策は講じられていますが、自社情報を取り扱う以上は自社側でも万全を期すことが求められます。IT部門やシステムベンダーとも連携し、リモート環境でも安全かつ効率的に仕事ができる状態を整備しましょう。

また、業務に必要な機材やソフトウェアの準備も行います。

基本は「従業員用の業務PCさえ用意すれば開始できる」と言われますが、実際にはPCのセットアップ(必要ソフトのインストール、アカウント発行)や業務マニュアル・手順書の整備、場合によっては電話転送設定なども発生します。

これらを事前に準備し、障がい者社員が初日から滞りなく業務に入れるよう段取りしておきます。

環境準備は地味ですが非常に大切な工程であり、ここを丁寧に行うことで立ち上げ後のトラブルを大幅に減らすことができます。

サポートスタッフ配置と受け入れ体制の構築

障がい者社員を迎え入れる日に備え、支援スタッフとの連携体制を構築しておきます。

サテライトオフィス側には支援員が配置されますが、企業側でも人事担当者や配属先の責任者が障がい者社員のサポート役として連絡を取り合う窓口になる必要があります。

事前に支援員と打ち合わせを行い、業務指示の流れや緊急時の対応(体調不良時の連絡先など)を決めておきましょう。

支援員は日々の勤務状況を把握していますので、定期的に報告を受けフィードバックを会社として行うことで、より良い支援体制を作ることができます。

また、個々の障がい特性に応じた配慮事項の共有も欠かせません。

例えば視覚障がいのある方なら画面読み上げソフトの準備、聴覚障がいのある方ならチャット等文字ベースで指示を出すルール、精神障がいのある方ならストレスサインが見られた時の対処法…といった具合。

これらは採用前の面接や健康情報提供の際に把握しておき、企業側と支援員双方で情報を共有します。

「どうすればその人が能力を発揮しやすいか」を皆で理解しておくことで、無理のない業務割り当てと適切なサポートが可能になります。

さらに、配属部署のメンバーにも受け入れ準備をしてもらいましょう。

具体的には「障がい者雇用の趣旨説明」や「どんな業務を担ってもらうか」「現場で気をつけること」等を事前に周知しておきます。支援員任せにするのではなく、部署全体で新人を迎えるつもりで体制を整えることが、円滑なスタートにつながります。

導入事例:サテライトオフィス活用で広がる雇用の可能性

具体的な導入事例を見ると、サテライトオフィス型雇用によって業種を問わず様々な企業が障がい者雇用を前進させていることがわかります。

ここでは、中小企業のケースを中心にいくつかご紹介します。

サービス業:美容・ブライダル企業での事例

美容室やエステサロン、婚礼衣裳のレンタル事業などを手がけるある中小企業(遠藤波津子グループ本社)は、「店舗現場では障がい者が働く場を用意しにくい」という課題を抱えていました。

実際それまで障がい者雇用の実績はほとんど無かったそうです。

そこで障がい者向けサテライトオフィスサービスを導入し、本社業務の一部を切り出して任せることにしました。

サテライトオフィスで働く障がい者社員に依頼した主な業務は、「レンタル衣裳の予約伝票データ入力」や「各店舗の1日分の売上情報の入力」といったバックオフィス作業です。他にも勤怠管理システムのチェック業務なども担当してもらっています。

導入当初、企業側には「本当に任せた仕事をきちんとやり遂げてもらえるのだろうか」という不安もあったようですが、実際には丁寧に業務をこなし、生産性も高かったとのことです。

その結果、今ではサテライトオフィスが社内の新たな職域開拓の支えとなり、今後はサテライトオフィスだけでなく実店舗でのサポート業務にも障がい者の活躍領域を広げていきたいと考えるまでになったそうです。

この事例からは、「現場では難しい」と諦めていた業種でも、発想を転換して社外の職場を活用すれば障がい者雇用の可能性が開けることが読み取れます。

IT企業:データ処理業務のアウトソースで効率化

あるIT関連の中小企業では、エンジニアや営業の社員が雑多なデータ処理や事務作業に追われているという課題がありました。

そこで、その一部業務をサテライトオフィス勤務の障がい者社員に委託することに決めました。

ソフトウェアのテスト結果のチェック・集計、名刺情報のデータベース入力、紙資料のスキャン/PDF化など。

これらの作業は集中力と正確さが求められますが、同社が雇用した発達障がいのある社員は高い注意力を活かして見事に期待に応え、正確かつ迅速に業務を遂行しています。

結果として本社のエンジニア達はコア業務に専念できるようになり、全社的な業務効率化につながりました。

このIT企業の例では、当初は障がい者雇用の経験がなく不安もあったそうですが、支援員からの報告やコミュニケーションを密に行うことで問題も発生せず順調に運用できているとのこと。

「障がい者=戦力にならないのでは」という偏見は全くの誤解だったと担当者は語っており、むしろ健常者社員にはない強み(得意分野)を発揮してくれている点に驚いたそうです。

IT業界は人手不足が叫ばれていますが、サテライトオフィス型雇用を活用することで新たな人材源を確保しつつ自社の生産性向上も図れる好例と言えます。

製造業:間接部門への配置で雇用創出

中堅規模の製造業A社では、本社や工場の管理部門で障がい者を複数名雇用しています。以前は「製造ラインでは安全面の配慮が難しい」と障がい者雇用を敬遠していましたが、サテライトオフィス型雇用サービスの存在を知り、思い切って経理・総務部門の事務作業を委託してみることにしました。

採用した障がい者社員はサテライトオフィスにて、経理伝票の仕分け入力や備品発注管理、社内報の編集補助などを担当しています。

これらは社内でも慢性的に人手不足だった業務であり、障がい者社員の活躍により部門全体の残業削減にもつながりました。

A社では定期的にサテライトオフィスの社員を本社に招いて交流会を開き、業務の成果発表をしてもらう場を設けています。

それによって本社社員も彼らの仕事ぶりを直接知ることができ、社内の理解も深まりました。

「今では無くてはならない仲間。遠隔地にいる感じがしないくらい身近な存在です」と人事担当者は評価しており、物理的な距離を超えて一体感を持てているようです。

このケースは、工場現場では難しくてもデスクワーク部門で活躍の余地が十分にあること、そして工夫次第で組織の一体感も保てることを示しています。

株式会社アルファ・ネットコンサルティング:アクセル

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)