本記事では、中小企業の経営者層に向けて、精神障害のある人を雇用する際に重要となる「精神障害者保健福祉手帳」について詳しく解説。

また、実際に精神障害者手帳を活用して雇用を成功させている企業の事例や、雇用にあたって誤解されやすい点・企業側の留意点についても掘り下げていますので、参考にしてください。

精神障害者保健福祉手帳とは何か?制度の概要と目的

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのある方が社会で自立し、福祉サービスや就労支援などの支援を受けやすくするための制度です。

精神障害者手帳の役割や制度の成り立ち、取得することで得られる公的なメリットについて、企業側の視点から解説します。

制度の概要と目的

精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、一定の精神障害の状態にあることを公的に認定するための手帳です。

精神障害のある方の自立と社会参加を促進する目的で交付されており、この手帳を持つことで各種支援策を受けることができます。

精神障害者手帳は、身体障害者手帳や療育手帳(知的障害者向け手帳)と並ぶ「障害者手帳」の一種であり、法律上は精神保健福祉法に基づいて制度化されています。

つまり、精神障害者手帳を所持していれば、公的には「障がい者」として認定され、障害者総合支援法などの対象となるため様々な行政サービスや支援の対象になります。

制度創設の背景には、精神障害のある人が円滑に福祉サービスや就労支援を受けられるようにする狙いがあります。

対象となる障害と取得条件

精神障害者手帳の交付対象となるのは、「統合失調症」「双極性障害(躁うつ病)」「うつ病などの気分障害」「てんかん」「高次脳機能障害」「発達障害(自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症など)」等の精神疾患を抱え、長期間(おおむね6か月以上)にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。

具体的な対象範囲は幅広く、精神保健福祉法で定める精神疾患全般が含まれます。

発達障害やてんかんなど一見「精神障害」とは異なるように思える疾患も、手帳制度上は含まれるケースがあります。

重要なのは、診断書により医学的に「精神障害」の状態が確認され、日常生活能力に一定の障害があると判断されること。

取得条件として、精神科医等の診断書または主治医意見書が必要であり、そこに現在の病状や生活への支障の程度が記載されます。

一般的には症状が継続している期間が6か月以上であることが求められ、急性期ではなく病状がある程度安定している状態で申請することが多いです。

また、初診日から一定期間経過していること(例えば1年以上治療歴がある等)が事実上の目安とされる場合もあります。

対象疾患や詳細条件は自治体の判断基準によりますが、現在治療中の精神疾患があれば一度自治体窓口に相談すると良いでしょう。

等級区分(1級~3級)の意味

精神障害者手帳には1級から3級までの障害等級があり、障害の重さに応じて区分されます。

1級が最も重い等級で、3級が最も軽い等級です。

等級判定は、精神疾患の症状の状態およびそれに伴う日常生活・社会生活能力(機能障害)の状態の両面から総合的に判断されます。

厚生労働省の基準では例えば以下のように定義されています。

1級

「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」の状態。

周囲の援助なしにはほとんど生活が成り立たないレベルです。

例として、外出する際に常に付き添いが必要、食事の準備や片付けが一人でできない、金銭管理が自分では困難、など日常生活のあらゆる場面で介助が欠かせません。

2級

「日常生活または社会生活に著しい制限を受ける程度」の状態。必ずしも常時介助は不要でも、かなり大きな制約があるレベルです。

例として、普段は一人で外出できてもストレス状況では対処できない、身の回りの清潔保持を自発的かつ適切に行うのが難しい、日常会話で適切な発言ができないことがある、等が挙げられます。

3級

「日常生活、社会生活に一定の制限がかかる(またはかける必要がある)程度」の状態。比較的軽度ではありますが、健常者と比べれば多少の困難があるレベルです。

例として、日常の家事はできるものの予定外の事態に対応できないことがある、人付き合いはできるが引きこもりがちな傾向がないとは言えない、行動ペースは周囲にほぼ合わせられるが若干のズレがある、等が該当します。

申請手続きと必要書類

精神障害者手帳の申請は、各自治体(お住まいの市区町村)の担当窓口を通じて行います。申請先は市区町村役所の障害福祉担当課などで、申請書類を提出すると、自治体から都道府県知事(政令指定都市であれば市長)に申請が上げられます。

主な必要書類は以下のとおりです。

●申請書(自治体指定の様式)

●診断書(指定様式の医師の診断書、もしくは精神保健福祉手帳用の意見書)

●本人の写真(縦4cm×横3cm程度が多い、提出日前1年以内に撮影)

●場合によっては障害年金証書等の写し

(障害年金を受給している場合、診断書の代替書類として活用できるケースもあり)

各自治体で細部は異なる場合がありますが、基本は医師の診断書が核となります。

診断書には現在の症状や機能障害の状態、病歴などが詳細に記載され、それをもとに自治体の審査会等で等級判定が行われます。

申請から交付までは1〜2か月程度が目安ですが、自治体によって異なるため事前に確認しましょう。

交付されると紙またはプラスチック製の手帳が発行されます。

手帳には氏名や住所、等級、有効期限などが記載されます。

なお、申請や手帳の発行にかかる費用は無料です(診断書を書いてもらう際の診断書料は自己負担となります)。

有効期限と更新

精神障害者手帳には有効期限があります。

原則2年間で、自動更新はされないため、継続して所持するには2年ごとに更新手続きを行う必要があります。

更新手続きの際にも改めて医師の診断書(または主治医意見書)の提出が必要です。

更新時期が近づいたら早めに主治医に相談し、必要書類を準備しましょう。

一般的に、有効期限の約3か月前から更新申請が可能です。

もし症状が改善した場合には、更新申請の審査過程で「非該当」(手帳返還)となることもあります。

逆に、症状や機能障害が悪化し日常生活への影響が大きくなった場合には、更新時に等級が上がる(例えば3級から2級へ)こともあります。

従って、手帳の等級は一度取得したら固定ではなく、あくまで最新の状態に合わせて見直されるものです。

以上が精神障害者手帳の基本事項です。

次の章では、この手帳と障がい者雇用促進法との関係について解説し、中小企業にとってどのような意味を持つのかを見ていきます。

障がい者雇用促進法と精神障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳を持つ方を雇用する際には、「障がい者雇用促進法」の理解が欠かせません。

法定雇用率における精神障害者の位置づけや、カウント方法、納付金制度の対象といった制度上のポイントを整理しながら、中小企業が知っておくべき法的な基礎知識をわかりやすく解説します。

精神障害者手帳と法律との関係を正しく把握することが、雇用の進め方や支援制度の活用につながります。

法定雇用率における精神障害者の位置づけ

企業における障がい者雇用を語る上で欠かせないのが「障害者の雇用の促進等に関する法律」(略して障がい者雇用促進法)です。

この法律では、一定規模以上の企業に対し障がい者を一定割合雇用する義務(法定雇用率制度)が課されています。

精神障害者手帳を所持している人は、法律上「障害者」に該当し、身体障害者手帳や療育手帳所持者と同様に法定雇用率のカウント対象となります。

つまり、企業が精神障害者手帳所持者を雇用した場合、その人数は障がい者雇用数として計上されます。

障がい者雇用促進法における法定雇用率は、民間企業では2021年より2.3%に設定されていましたが、その後見直しが行われ、2024年4月から2.5%に引き上げられました。

さらに2026年度には2.7%へ段階的に引き上げられる予定です。

法定雇用率2.5%というのは、従業員40人以上の事業主に1人以上の障がい者雇用義務が発生することを意味します。

以前は2.3%で43.5人以上が対象でしたが、率の引き上げに伴い対象企業の範囲が広がっています。

つまり中小企業でも、従業員が40人を超える規模であれば障がい者を最低1名は雇用しなければならない時代になりました。

精神障害者の位置づけですが、実は2018年4月の法改正により、それまで法定雇用率の対象外とされてきた精神障害者が正式に算入されるようになりました。

2018年以前も企業が自主的に精神障害のある方を雇うことは行われていましたが、法律上は対象外だったためカウントはされていませんでした。

しかし2018年4月以降、精神障害者手帳所持者も法定雇用率に含まれることとなり、大きな話題に。

これにより、多くの企業が精神障害者の雇用にも本格的に取り組み始めた経緯があります。

精神障害者のカウント方法と算定ルール

前述のように精神障害者手帳を持つ従業員は1人をそのまま1人として雇用数に算定されます。

身体障害者や知的障害者の場合、重度区分(身体1・2級、知的A判定)があると1人で2人分にカウントされる特例がありますが、精神障害者には重度の区別がないため、等級に関わらず1人につき1カウントです。

また、短時間労働者(週20時間以上30時間未満の勤務)の場合は0.5人カウントとされますが、2024年4月からは新たに「特定短時間労働者」制度が始まり、週10~20時間未満でも一定条件下でカウント可能になりました。

具体的には、精神障害者(および重度の知的・身体障害者)が週10時間以上働く場合には0.5人として算定できるようになっています。

これは中小企業にとって、たとえば週15時間勤務の精神障害者手帳所持者を2人雇えば1人分としてカウントできることを意味し、柔軟な雇用形態で法定雇用率を達成しやすくする措置です。

障害者雇用納付金制度と中小企業への適用

障害者雇用納付金制度とは、法定雇用率を達成できなかった企業から不足人数に応じて納付金を徴収し、逆に達成超過企業へ調整金や報奨金を支給する制度です。

これは企業間の負担調整を図り、障がい者雇用の促進を支援する目的で設けられています。 納付金の対象となるのは、常時雇用する労働者が100人を超える事業主です。

従業員数101人以上の企業で法定雇用率を未達成の場合、不足1人につき月額5万円(年額60万円)の納付金を国に納める必要があります。

一方、従業員100人以下の企業は納付金の徴収対象外。

ただし、中小企業でも法定雇用率を達成する義務はありますので、100人以下だからといって雇用しなくてよいわけではありません(罰金的な納付金がないだけです)。

むしろ、障がい者雇用の経験がない小規模事業主が初めて雇用に踏み出す場合、助成金などで支援を受けられる仕組みがあります。

納付金制度では、反対に法定雇用率を上回る雇用をしている企業には調整金や報奨金が支給されます。

具体的には、常時雇用労働者100人を超える企業で超過1人あたり月額27,000円の調整金(いわばボーナス)が受け取れます。

また、従業員100人以下の中小企業の場合、法定雇用率を達成していれば超過1人あたり月額21,000円程度の報奨金が支給される制度があります(※金額は年度によって若干変わる可能性があります)。

これらの財源は、未達成企業から徴収した納付金で賄われています。

中小企業にとって、自社が法定雇用率の適用対象であるか否かをまず確認しましょう。

常用労働者が40人以上であれば現在は対象です。

対象となる場合、たとえ納付金の直接負担がなくても障がい者雇用の計画を持つことが重要です。

精神障害者手帳所持者を雇用する際の企業の義務

精神障害者手帳所持者を採用・雇用する際、企業にはいくつかの法的義務や配慮義務が発生します。

まず、障がい者雇用促進法に基づき募集・採用時の差別禁止および合理的配慮の提供義務があります。

企業は障がいの有無を理由に不当な不利益扱いをしてはならず(例えば精神障害者であることだけを理由に不採用にする等はNG)、かつ採用後は必要に応じて業務上の配慮(就業時間の調整や通院休暇の承認、業務内容の工夫など)を講じることが求められます。

これは2016年施行の障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法で民間企業にも義務付けられています。

また、雇用した障がい者の就労状況報告も企業の責務です。

毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワーク等に報告することが義務づけられており、その際に障害者手帳の種類や人数を届け出ます。

精神障害者の場合、この報告に精神障害者保健福祉手帳の番号や有効期限などを記載することでカウントされます。

企業は従業員に障害者手帳の提出を求め、必要情報を確認することになります。

なお、安全配慮義務の観点では、精神障害のある従業員が安心して働ける環境づくりも企業の責任と言えます。

労働契約法や労働安全衛生法に基づき、適切な働き方やメンタルヘルスケアへの配慮を行うことが望まれます。

例えばストレスチェック制度の活用や産業医・産業カウンセラーによるフォロー、ハラスメント防止策の徹底などが挙げられます。

採用時のプライバシー配慮と情報管理

精神障害者手帳を持つ応募者や従業員に対しては、プライバシーに十分配慮した対応が必要です。

採用面接などで障害の有無を確認する際は、応募者の自己申告に任せ、開示を強要しないことが基本。

また、採用後に手帳情報を人事部門で管理する際も、障害に関する情報は機微な個人情報であることを認識し、扱いに注意しましょう。

厚生労働省は「障害者の把握・確認におけるプライバシー配慮ガイドライン」を公表しており、企業にはこれに沿った形で情報管理を求めています。

具体的には、手帳の提示を受けるのは人事担当者など限られた者にとどめる、現場の上司や同僚に障害内容を伝える場合も本人の同意を得て必要最小限にする、などの配慮が考えられます。

特に精神障害は外見から分かりづらいため、本人が職場でオープンにしていないケースも多々あります。

企業としては法定雇用率の報告に必要だからといって社内周知する必要はなく、配慮しながら障がい者雇用を進めることが大切です。

合理的な配慮については、以下の記事も参考にしてください。

「ADHDへの合理的配慮とは?障がい者雇用で企業ができること」

中小企業にとっての精神障害者手帳活用メリット

精神障害者手帳を持つ人を雇用することには、中小企業にとって多くのメリットがあります。

助成金や税制優遇といった経済的な支援だけでなく、人材確保、法令遵守、企業イメージの向上、職場の多様性促進といった観点から、具体的な利点を詳しく解説します。

助成金・減税など経済的メリット

精神障害者手帳所持者を雇用することで、中小企業は各種助成金や奨励金を受けられる可能性があります。

厚生労働省や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)では、障がい者雇用を促進するため複数の助成制度を設けています。

助成金や支援制度の詳細は以下の記事も参考にしてください。

「ADHDの方を採用したい企業様向け|活用できる助成金・支援制度まとめ」

人材確保の新たなプール

中小企業にとって人手不足は深刻な課題です。

その解決策の一つとして障がい者人材の活用があります。

精神障害者手帳を持つ方々の中には、能力や意欲がありながら適切な職場が見つからずにいる人材が少なくありません。

こうした人材を受け入れることは、企業にとって新たな人材プールの開拓につながります。 特に精神障害の場合、高いスキルや専門知識を持つ人が含まれる点にも注目すべきです。うつ病や発達障害の方の中には、以前は健常者と同様に第一線で活躍していた方もいます。病気療養等で一時離職したものの、再び働きたいと願っているケースも多いです。

そうした人材を登用できれば、企業にとっては貴重な戦力となり得ます。

実際、精神障害者雇用に積極的な企業では、各人の「できること」に着目して配置し、業務効率向上につなげている例もあります。

また、精神障害者手帳を取得して就労支援を受けている方は、就労移行支援事業所などで職業訓練を積んでいる場合も多く、一定のビジネスマナーやパソコンスキルを身につけていることもあります。

採用にあたっては、ハローワークの専門窓口や人材紹介会社(障がい者に特化したエージェント)を活用することで、企業のニーズに合う人材を見つけやすくなるでしょう。

法令遵守と納付金負担の軽減

前章で触れたように、一定規模以上の企業には障がい者雇用の法定義務があります。

精神障害者手帳所持者を雇用することは、この法令遵守(コンプライアンス)の面でプラスに働きます。

万一、法定雇用率未達成のまま従業員規模が100人超となれば、納付金の支払いが発生します。

逆に、計画的に障がい者(精神障害者を含む)を雇用しておけば、将来的な納付金負担のリスクを抑えることができます。

特に中堅企業で社員数が増えている場合、「まだ納付金は発生していないが法定雇用率は満たしていない」というケースがしばしばあります。

例えば従業員80人規模で障がい者ゼロの場合、法定雇用率2.5%だとあと1人足りない状態です。

この1人を雇用するか否かで、101人以上になった際の年間60万円/人の納付金が発生するかが決まります。

将来的に規模拡大を目指す企業ほど、早めに障がい者雇用を進めておいた方が得策なのです。

また、労務監査や顧客からのCSR調査などで、障がい者雇用状況がチェックされる場合があります。

しっかり雇用率を達成していれば、対外的にも「法令を遵守し、社会的責任を果たしている企業」として評価されます。

これは後述する企業イメージ向上にもつながります。

社会的評価・企業イメージの向上

中小企業が精神障害者を含む障がい者を雇用し活躍させることは、企業の社会的評価を高める効果があります。

最近では、多くの企業がSDGs(持続可能な開発目標)やCSR(企業の社会的責任)に取り組んでおり、多様性(ダイバーシティ)推進の一環として障がい者雇用を位置づけるケースも増えました。

障がい者を雇用し働きやすい職場を整えることは、「誰一人取り残さない」というSDGs理念にも合致し、地域社会や取引先からの信頼を得ることにつながります。

実際、障がい者雇用に熱心な企業はメディアで紹介されたり、行政から表彰を受けることもあります。

特例子会社(障がい者雇用を進めるために設立された子会社)などでは障害者雇用に関するコンテストで表彰される例も。

中小企業でも、地元自治体主催の障がい者雇用優良事業所として表彰されることがあります。

それにより求人応募者からの企業イメージが向上したり、顧客からの信頼感が増す効果が期待できます。

また、社内的にも「多様な人が働いている会社」という誇りが生まれ、従業員のロイヤリティ向上につながる側面も見逃せません。

従業員は自社が社会に貢献していると実感できれば、仕事への誇りやモチベーションも高まりやすいものです。

職場の活性化と多様性推進による効果

精神障害者を含む障がい者の雇用は、職場の活性化にも寄与します。

具体的には、障がい者が働く職場では社員同士の助け合いやコミュニケーションの工夫が自然と促される傾向があります。

例えば、新人の精神障害者社員を迎え入れる際、周囲の社員が仕事の教え方を工夫したり、チームでフォローし合う文化が醸成されることがあります。

その結果、職場全体の結束力が高まったり、コミュニケーションが活発になるケースがあります。

さらに、多様性から生まれるイノベーションも期待できます。

異なるバックグラウンドや視点を持つ人材がいることで、新しい発想や改善アイデアが出てくることがあります。

実際、ある製造業の中小企業では、聴覚障害者や精神障害者を含む社員のアイデアで作業効率が向上した例や、障がい者社員が取得した資格を活かして職場の生産性が2倍にアップした例があります。

ダイキン工業の特例子会社では、障がい者社員が資格取得に挑戦し、グループ全員で資格を取った結果、作業効率が飛躍的に上がったという改善事例が報告されています。

こうした成功体験が職場に共有されると、健常者社員にも良い刺激となり、「自分たちも頑張ろう」という前向きな雰囲気づくりにつながります。

以上のように、経済的メリットから人材戦略、職場風土まで、精神障害者手帳を活用した雇用には多面的なメリットがあります。

では実際にそれを実践して成果を上げている企業はどのような取り組みをしているのでしょうか。

次の章では、精神障害者雇用の成功事例を紹介し、そこから学べるポイントを探ってみます。

精神障害者雇用の成功事例から学ぶ

精神障害者を実際に雇用し、成果を上げている企業の事例には、制度の理解だけでは得られない多くのヒントがあります。

この章では、中小企業から大手企業まで、精神障害者手帳を活用した雇用の成功事例を紹介し、共通する取り組みや工夫、成果につながったポイントを分析します。

事例①: 中小製造業で障がい者が戦力化した例(静岡県・フカサワ)

静岡県長泉町の電子部品製造業「株式会社フカサワ」は、全従業員の約10%にあたる5名の障がい者を雇用しています(※この中には聴覚障害者なども含まれますが、精神障害者も在籍)。

同社では障がいのある社員が技能検定に合格し、健常者2人の指導役を務めるまでに成長するなど、障がい者が会社の重要な戦力として活躍しています。

障がい者本人も「頼りにされていることが嬉しい」と感じ、働く意欲を高めているとのことです。

この事例からは、能力に応じた役割付与とスキルアップ支援が障がい者社員のモチベーションと成長につながり、結果的に企業の生産性向上にも寄与することが分かります。

同社では全従業員のキャリアアップを支援するためにスキル表(キャリアマップ)の作成を行い、次に習得すべき技能を社員自ら把握できるように工夫しています。

これは障がい者社員に限らず全社員に適用され、自分の成長を視覚的に意識できる仕組みとなっています。

障がい者を特別視するのではなく、「社員の一員」として共通の土俵で成長を促す姿勢が、障がい者本人のやりがいと会社への貢献度を高めている好例と言えるでしょう。

さらに、フカサワの深沢好正会長は「仕事である以上、障害の有無に関わらず会社に貢献してもらうことが大切であり、彼らの能力を引き出すことが経営者の役割だ」と強調しています。

経営トップ自らがこのような理念を示すことで、社内にも障がい者に対する前向きな姿勢が浸透していることが伺えます。

事例②: 特例子会社に学ぶ先進的取り組み(ダイキンサンライズ摂津)

エアコン大手のダイキン工業株式会社は、障がい者雇用を推進するための特例子会社「ダイキンサンライズ摂津」を設立しています。

同社は従業員数163名のうち実に約9割の144名が障がい者で、その中でも最も多いのが精神障害者です。

精神障害のある社員たちは、各種部品加工やCAD図面作成、書類の電子化など多様な業務を担当し、高い生産性を発揮しています。

ダイキンサンライズ摂津が成功した理由として挙げられるのが、障がい者社員の主体性と能力開発を促す組織改革です。

同社では当初、健常者社員が管理業務を担い、障がい者社員は指示待ちになりがちで職場に活気がないという課題がありました。

そこで個々の能力やキャリアに応じて障がい者社員も管理職に登用できる仕組みに改めたところ、社内に一体感が生まれ、生産性向上と職場の活気づくりにつながりました。

実際に部長や課長に昇進した障がい者社員もいるとのことです。

また、業務効率向上の取り組みとして、作業グループ内で専門資格保持者が1名しかおらず効率が上がらなかった問題に対し、障がい者社員も資格取得を目標に掲げてグループ全員で資格に挑戦しました。

結果、全員が資格を取得し、作業効率が2倍にアップする成果を上げています。

ここから学べるのは、障がい者だからといって業務範囲を固定化せず、成長機会を与えることで大きな力を引き出せるという点です。

同社ではさらに、精神保健福祉士(PSW)資格を持つスタッフを総務部門に配置して社員の相談役とし、定期的にメンタルヘルスに関する勉強会を実施するなど、専門的なサポート体制を整えています。

加えて、個別に相談できる専用ブースを設けるなど、社員が安心して働ける環境づくりに工夫を凝らしています。

これらの手厚い支援もあって、ダイキン工業グループ全体の障がい者雇用率は2.37%と高水準にあり、その数字を支えているのがこの特例子会社なのです。

特例子会社の取り組みは中小企業にはそのまま真似できない部分もありますが、「社員の主体性を尊重する」「専門家の知見を取り入れる」「スキルアップの機会提供」といったポイントは規模の大小に関わらず参考になるでしょう。

事例③: 地域密着型企業の定着支援策(徳島県・船場化成)

徳島市のプラスチック袋製造業「船場化成株式会社」では、2019年から本格的に障がい者の雇用を進めました。

当初は単に法定雇用率を満たすための採用に過ぎなかったものが、現在では障がい者を貴重な戦力として位置づけ、能力を最大限引き出す取り組みへと変化しています。

同社の美馬直秀社長は、以前は義務だから雇用していたが、今は彼らを戦力とみなし積極的に働きやすい環境を整えていると述べています。

具体的な施策として、上司が毎日のように変わる職場環境を改善し、障がい者が安心して働けるように職場内の指導体制を固定したそうです。

頻繁に担当者が変わると指示やサポートが一貫せず、特に精神障害のある社員にとってストレスになりがち。

そこで、同じ上司・指導担当者が継続して関わるようにしたことで、社員が安心感を持って仕事に取り組めるようになりました。

さらに、単純作業だけではモチベーションが下がってしまう障がい者社員に対し、より多様な業務にチャレンジできる機会を提供したところ、仕事への意欲が増し職場の活気も上がったといいます。

これは前述のダイキンの事例とも通じる「能力への期待」と「仕事の幅を広げる」アプローチであり、中小企業でも実践可能な工夫です。

結果として、同社では障がい者社員の離職防止(定着率向上)につながり、障がい者雇用が生む新たな価値を実感しているとのことです。

成功のポイント:サポート体制と社内文化の整備

以上の事例から、精神障害者を含む障がい者雇用を成功させる共通ポイントが見えてきます。

適切なサポート体制の構築

社内にカウンセリング窓口を設置したり、外部のジョブコーチや精神保健福祉士と連携することで、メンタル面・職務面の両方を支える仕組みを用意する。

例えばダイキンのように専門職を配置したり、ハローワークの「障害者職業生活相談員」制度を利用して定期フォローを行うなどが考えられます。

社員の能力開発と役割拡大

事例各社に共通するのは、障がい者社員にも成長の機会を与えていること。

資格取得支援やキャリアパスの明確化、様々な仕事への挑戦機会提供により、社員は自己効力感を高め、結果として戦力化しています。

職場内コミュニケーションと理解促進

障がい者と共に働く社員への研修や、サポーター制度(先輩社員がメンター的にフォローする)などを整備し、現場の理解を深める取り組みも有効です。

日立製作所では、社内専用サイトでサポーターを募り月1回の勉強会を開催するなど、社員一人ひとりが支援者になれる仕組みを作っています。

無理のないステップアップ方式

特に精神障害者の場合、急にフルスピードの業務を課すとストレスにより不調をきたす恐れがあります。

勤務時間や業務難易度を段階的に上げていくステップアップ方式で慣れてもらうことで、長期的な就労定着を図ることができます。

この「徐々に慣らす」やり方は中小企業でも取り入れやすいでしょう。

トップのコミットメント

フカサワ会長の発言やダイキンの方針に見られるように、経営トップが障がい者雇用に前向きであることが、組織全体の成功に直結します。

トップ自ら「能力を引き出すことが経営者の役割」と表明し、現場にも障がい者をサポートする風土を根付かせることが重要です。

精神障害者雇用における誤解と企業側の留意点

精神障害者の雇用に対して、企業の現場では根拠のない不安や誤解が根強く残っていることがあります。

よくある誤解と実際の姿の違いを明らかにしながら、手帳等級に対する正しい理解、情報管理の注意点、合理的配慮の進め方、メンタルヘルスケアの重要性など、企業が雇用を円滑に進めるうえで押さえておくべき実務上の留意点を解説します。

精神障害者に関するよくある誤解と実際

精神障害者の雇用については、企業側・周囲の社員側にいくつかの誤解が存在しがちです。

「精神障害者は働くのが難しいのでは?」という誤解

確かに症状が重い場合や病状が不安定な時期には働くことが難しいケースもあります。

しかし、適切な治療とサポートのもとで十分に就労可能な精神障害者も大勢いるのが実際です。

手帳を取得する多くの方は、病状がある程度安定し社会参加を目指している方です。

特にうつ病や双極性障害、発達障害などは周囲の理解と職場環境の工夫次第で本来の能力を発揮できる場合が多いです。

「精神障害=働けない」という図式は成り立たないことを理解する必要があります。

「職場で問題行動を起こすのでは?」という心配

精神障害と聞くと一部の人はドラマや報道の偏ったイメージから暴力的・不可解な行動を連想するかもしれません。

しかし、実際に職場で働く精神障害者の多くは真面目で責任感を持って業務に取り組んでいます。

もちろんストレスで体調を崩すことはありえますが、それは健常者でも同じこと。

むしろ自分の特性を理解して無理をしないよう配慮しているケースがほとんどです。

周囲の適切なサポートがあれば問題行動よりも模範的な働きを見せる人もいます。

「健常者社員に悪影響があるのでは?」という懸念

例えば「精神障害者にかかりきりになって他の社員の業務負担が増えるのでは」等の声も聞かれます。

しかし、前述の事例にあるように、障がい者の存在がむしろ職場の協力体制を強化し、健常者社員の成長機会にもなることが分かっています。

決して一方通行の負担ではなく、互いに学び合う関係を築けるのです。

手帳等級と働き方の関係:過度な先入観に注意

精神障害者手帳の等級についても誤解が生じやすいポイントです。

1級だからフルタイム就労は無理、3級なら問題ないといった短絡的な見方は避けるべきです。

等級は日常生活における困難度の指標ではありますが、就労可能性を直接示すものではありません。

例えば1級でも家族等の支援があれば規則正しく通勤でき、決められた仕事をこなせる人もいますし、3級でもストレス耐性の低さからフルタイム勤務は難しく短時間勤務が適している人もいます。

つまり、実際の働き方は個人差が大きいということです。

等級に基づく先入観で「この人は無理だ」「この程度なら大丈夫だろう」と決めつけず、本人の希望や医師の意見、専門家のアセスメントを踏まえて柔軟に検討することが肝要です。企業としても、就労前実習や試行雇用(トライアル雇用)を活用して見極める期間を持つと安心です。

また、等級は固定ではないことも留意点です。

調子が良くなれば更新時に非該当や等級変更となることもありますし、逆に働き始めてストレスで悪化するケースも可能性ゼロではありません。

そうした変化にも対応できるよう、雇用契約形態や勤務時間の見直しの柔軟性をもたせておく(たとえば時短正社員制度や契約社員から正社員登用制度を設ける等)と良いでしょう。

当事者のプライバシーと社内での情報共有

前述したプライバシー配慮の点を、現場レベルでもう少し掘り下げます。

精神障害は「見えない障害」とも呼ばれ、本人が言わなければ周囲には分かりません。

そのため、誰にどこまで障害のことを伝えるかは非常にデリケート。

企業側は本人の同意なく勝手に社内周知しないことが原則です。

一般的な対応としては、直属の上司や人事担当者など必要最低限の範囲で障害について共有します。

そして同僚には本人が希望する範囲で情報開示します。

例えば「体調を崩しやすいことがあるので急な休みの可能性があります」程度にとどめ、具体的な病名や障害名は伏せることもあります。

本人がオープンにして構わないと言えば話は別ですが、多くの場合は本人の自己開示の意向を尊重しましょう。

また、呼称や対応にも配慮が必要です。手帳を持っているからといって過度に特別扱いしたり、「障害者枠の◯◯さん」などとレッテル貼りするのはNG。

あくまで一社員として接しつつ、困ったときにそっと支援する姿勢が望ましいです。

プライバシー配慮と適切なサポート、この両立が求められます。

株式会社アルファ・ネットコンサルティング運営のアクセル

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

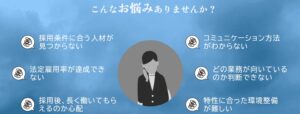

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)