発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(SLD)など、いくつかの種類があります。

それぞれに異なる特性があり、適切な理解と対応が求められます。

近年では、発達障害の学生が増えているという報道も見られますが、その背景には診断技術の進歩や社会の理解の広がりが関係しています。

本記事では、主な発達障害の種類や特徴、増加の背景、支援の必要性についてわかりやすく解説していますので参考にしてください。

発達障害とは何か?基本的な理解を深めよう

発達障害とは、先天的な脳機能の特性により、行動や対人関係、学習面などに特徴的な困難が生じる状態を指します。

近年では「神経発達症」という分類で扱われ、理解と支援の重要性が増しています。

発達障害の定義と診断基準

発達障害は、DSM-5(アメリカ精神医学会の診断基準)では「神経発達症群」として分類されています。

自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(SLD)などが含まれ、幼児期から症状が現れます。

診断は医師による発達の経過観察、行動評価、知能検査、保護者・教師からの聞き取りなどをもとに行われます。

症状が日常生活や学業に著しい支障を及ぼしていることが診断条件です。

神経発達症群という分類について

「神経発達症群」とは、子どもの頃に発症し、認知・社会性・運動などの機能に障害をもたらす一連の障害群を指します。

ASDやADHD、SLDなどがこれに含まれ、脳の機能的な特性が背景にあります。

発達障害という言葉の曖昧さを避け、より医学的な理解を進めるためにこの名称が使われるようになりました。

診断名としては、年齢や発達段階を考慮して診断される点が特徴です。

先天的な脳機能の違いがもたらす影響

発達障害は親の育て方や本人の努力不足によるものではなく、生まれつきの脳の働きの違いに由来しています。

情報処理のスピードや感覚の受け取り方、注意の向け方に差があるため、日常生活や学習、対人関係で困りごとが出やすくなります。

ただし、これは“病気”ではなく“特性”であり、周囲の理解と適切な環境調整によって能力を発揮できる場面も多く存在します。

発達障害と精神疾患の違い

発達障害と精神疾患は混同されやすいですが、根本的な違いがあります。

発達障害は脳の発達の特性に起因し、幼少期から持続的にみられるものです。

一方、精神疾患(うつ病や統合失調症など)は環境的要因や心理的ストレスを背景に、ある時期に発症するものです。

ただし、発達障害が原因でストレスをためやすく、二次的に精神疾患を発症することもあります。

そのため、区別しながらも両者の関係性を理解することが大切です。

自閉スペクトラム症(ASD)の特徴

自閉スペクトラム症(ASD)は、対人関係やコミュニケーションに独特な困難があり、強いこだわりや感覚の偏りを伴う発達障害です。

個人差が大きく、適切な理解と支援が重要です。

社会的コミュニケーションの困難

ASDの方は、会話の流れをつかみにくかったり、相手の表情や感情を読み取ることが苦手なことがあります。

冗談やあいまいな表現を文字どおりに受け取ってしまい、会話の意図が伝わりにくくなるケースもあります。

また、相手の興味や反応に合わせて話題を変えるといった柔軟な対応が難しい傾向があり、結果として「空気が読めない」と誤解されることもあります。

周囲の理解や丁寧な言葉選びによる支援が必要です。

こだわりの強さと感覚過敏

ASDの特徴のひとつに、特定の物事への強いこだわりがあります。

毎日同じルーティンで作業しないと落ち着かない、物の配置が少しでも変わると不安になるなど、生活の中で繰り返しのパターンを好む傾向があります。

また、聴覚や触覚などに過敏さが見られる場合もあり、大きな音や特定の素材の衣服が苦手なこともあります。

こうした感覚の違いは本人にとって大きなストレス要因となるため、環境調整や配慮が必要です。

ASDの得意分野と支援の方向性

ASDの方には、特定の分野において非常に高い集中力や記憶力を発揮する方がいます。

数字に強かったり、デザインやプログラミングなどのルールや構造が明確な分野で能力を伸ばすことが多く見られます。

このような「強み」に注目して支援することが重要です。

一律の支援ではなく、本人の得意なことや関心を見極め、それを活かせる環境を整えることが、社会参加や就労定着にもつながります。

ASDの方が抱えやすい生活での課題

ASDの方は、日々の生活の中でもさまざまな困難を感じやすい傾向があります。

時間の感覚が独特で支度や移動に時間がかかる、突然の予定変更に強い不安を感じる、人混みや騒音に疲れてしまうといったことがあります。

また、自己主張がうまくできず、学校や職場で無理を重ねてストレスをため込んでしまうケースも少なくありません。

生活面の課題に対しても、事前の見通しを立てたり、安心できるルールを作ることで負担を軽減できます。

注意欠如・多動症(ADHD)の特徴

ADHDは、不注意や多動性、衝動性といった特徴を持つ神経発達症です。子どもから大人まで幅広く見られ、日常生活や対人関係に影響を及ぼすため、適切な理解と支援が必要です。

ADHDの特徴や配慮については以下の記事も参考にしてください。

「大人のADHDの特徴と人間関係のコツ!誤解されやすいポイントとは?」

不注意・多動・衝動性とは

ADHDの症状は主に3つの領域に分かれます。

「不注意」は集中力が続かず、忘れ物が多かったり、話を聞き逃してしまったりする傾向があります。

「多動性」はじっとしているのが苦手で、授業中や会議中でも落ち着きがなくなりやすい状態です。

「衝動性」は考える前に行動してしまう傾向で、話を遮ったり、順番を待てないなどの行動として表れることがあります。

これらは個性として見過ごされがちですが、継続的に見られる場合は特性への配慮が求められます。

ADHDの方が生活で見せる行動

ADHDの方は、日常生活において「だらしない」「落ち着きがない」と誤解されやすい行動を示すことがあります。

時間を守るのが苦手、物をよくなくす、複数の作業を同時に進められないといった傾向が見られます。

また、気が散りやすいため、授業中や会議中に集中が続かず、話の要点を聞き逃してしまうことも。

一方で、興味のあることには驚くほどの集中力を発揮する「過集中」の傾向があることも知られています。

周囲の誤解と適切な支援の重要性

ADHDの特性は、本人の努力不足や性格の問題として誤解されることが多くあります。

これにより、周囲からの叱責や孤立を招き、自尊心の低下や二次障害を引き起こすリスクも高まります。

誤解を防ぐためには、行動の背景にある認知の特性を理解することが大切です。

家庭や教育現場、職場においては、スケジュールの見える化や指示の具体化など、環境を整える支援が有効です。

特性に合った接し方をすることで、本人の力を引き出すことができます。

ADHDと支援の具体例

ADHDの方を支援するには、特性に応じた工夫が必要です。

タスクを細かく分けて提示する、ToDoリストを活用する、視覚的なタイマーで時間を見える化するなどの方法が効果的です。

また、注意が散りやすい場合には、静かな環境を整えたり、定期的に休憩を入れることで集中力を保ちやすくなります。

学校や職場では、指示を一度に出さず、段階的に伝えると理解しやすくなります。

本人の得意なやり方を尊重しつつ、サポートを重ねていくことが重要です。

学習障害(SLD)の種類と支援方法

学習障害(SLD)は、知的な遅れがないにもかかわらず、読み・書き・計算など特定の学習領域に著しい困難がある発達障害のひとつです。

それぞれの特性に応じた支援が求められます。

読字障害(ディスレクシア)とは

ディスレクシアは、文字を読むことに著しい困難を抱える学習障害で、日本語では「読字障害」とも呼ばれます。

知的能力や視力に問題がないにもかかわらず、文章をスムーズに読んだり、単語を正確に読み取ることが難しくなります。

文字を見たときに一部が反転して見えたり、単語の区切りが認識しづらくなることもあります。

読み上げに時間がかかるため、読解力があるのに成績が低く評価されてしまうことも少なくありません。

音読よりも耳で聞く教材やICT教材の活用が効果的です。

書字障害(ディスグラフィア)とは

ディスグラフィアは「書く」ことに困難を感じる学習障害で、漢字が覚えられない、文を書くと文字の形が乱れる、文章の構成ができないなどの特性があります。

運筆に苦手意識がある場合は、手の動きのぎこちなさや書く速度の遅さが見られます。

また、言いたいことを思いついても、それをうまく書き表すことが難しく、作文やレポートで不利になることもあります。

支援としては、音声入力ソフトの使用や、文章構成を支援するテンプレートの提供が有効です。

算数障害(ディスカリキュリア)とは

ディスカリキュリアは、数字や計算に関する認識に困難を感じる学習障害です。

簡単な計算を覚えにくい、時計の読み方や図形の理解が難しいといった特徴があり、暗算や筆算、数量の大小を比較するといった場面でも苦戦します。

また、日常生活においても金銭管理や時間配分に影響が出ることがあります。

単に算数が苦手というよりも、脳の情報処理の特性によるものであるため、視覚支援や具体物を使った学習など、個別に合った方法で支援することが重要です。

学習障害のある方に必要な学習支援

学習障害を持つ方には、個々の困難に応じた柔軟な学習支援が必要です。

読みが苦手な場合は音声教材、書くことが難しい場合はタブレット端末や音声入力の活用が効果的です。

算数に課題がある方には、視覚的に理解しやすい教材やマンツーマン指導が適しています。また、周囲の理解と心理的な安全性の確保も支援の一環として重要です。

本人の「できること」に目を向け、成功体験を積ませることが学習意欲の向上につながります。

発達性協調運動障害(DCD)とは?

DCDは、年齢に見合った運動能力を身につけることが難しい発達障害のひとつです。

見た目には分かりづらいですが、日常動作や仕事のパフォーマンスに影響が出ることがあります。

DCDの定義と主な特徴

発達性協調運動障害(DCD)は、年齢相応の運動技能を習得するのが著しく難しい状態を指します。

文部科学省の定義では「協調運動能力の発達に遅れがある」とされており、走る・跳ぶ・ボールを扱うといった大きな動き(粗大運動)から、ハサミや箸、ペンなどを使う細かな動き(微細運動)まで幅広く困難がみられます。

周囲からは「不器用な子」と思われることが多く、本人も失敗体験が積み重なりやすい特徴があります。

支援の際は、運動そのものの反復練習だけでなく、環境の調整も重要です。

日常生活・職場での困りごと

DCDを持つ方は、ボタンを留める、靴ひもを結ぶ、字を書く、道具を扱うといった動作に時間がかかり、苦手意識を持ちやすいです。

大人になると、職場でのパソコン操作や資料作成、器具の扱いなどにも影響が出ることがあります。

これらは周囲に理解されにくく、「要領が悪い」「集中力がない」といった誤解を受けがちです。

本人のペースに合った作業の割り振りや、補助ツールの導入、業務工程の見直しなどの工夫が、安定した就労支援につながります。

DCDと他の発達障害との併存

DCDは、単独で見られることもありますが、多くの場合、ADHDやASDなど他の発達障害と併存して現れます。

たとえばADHDの多動性や不注意が加わると、運動面の失敗に加えて注意散漫さが重なり、より大きな困難を引き起こすことがあります。

また、ASDとの併存では、動作のぎこちなさに加えて対人コミュニケーションの難しさが影響することもあります。

こうした複数の特性をふまえた支援が必要であり、個別の特性に合った多角的なアプローチが求められます。

発達障害の学生が増えている背景

発達障害の学生が年々増えているとされる背景には、単なる増加ではなく、診断制度や社会的理解の変化といった多面的な要因が関係しています。

数字の裏側にある実態を見ていきましょう。

診断基準の変化と早期発見の進展

発達障害の診断基準は近年大きく変化しています。

例えば、アメリカ精神医学会のDSM-5では、それまで個別に分類されていた障害が「神経発達症群」として再編され、自閉スペクトラム症(ASD)などが一括して扱われるようになりました。

この変更により、従来は診断の対象外だった子どもも診断されやすくなりました。

また、乳幼児健診や就学前検診の場で特性に気づくケースが増え、早期発見・早期支援につながることも背景のひとつです。

こうした医療や教育現場の体制整備が、統計上の「増加」を後押ししています。

保護者や学校の理解が進んだこと

以前は発達障害に対して「しつけが悪い」「親の教育のせい」といった偏見がありましたが、近年は科学的な理解が進み、保護者や教育関係者の知識レベルも向上しています。

そのため、子どもの気になる行動や発達の違いに早く気づき、専門機関へ相談する機会が増えました。

また、学校現場では特別支援教育の体制が整備され、通常学級でも個別の配慮が行われるようになってきています。

こうした環境の変化により、診断や支援につながる子どもが増えてきているのです。

社会的なスティグマの緩和

かつては「発達障害」と診断されることに強い偏見があり、親や本人が公にすることを避ける傾向がありました。

しかし近年、著名人のカミングアウトやメディアの報道によって、発達障害への社会的なスティグマ(差別や偏見)は少しずつ薄れてきています。

診断を受けることへの心理的なハードルが下がったことで、以前であれば見過ごされていたケースでも診断や支援につながりやすくなりました。

この「診断を受けやすい社会」が数字の増加を支えているともいえます。

発達障害という言葉が広まった影響

「発達障害」という言葉が一般に浸透したことも、学生数の増加に影響しています。

以前は見逃されていた困りごとが、「もしかして発達障害かもしれない」と気づかれるようになったことで、家庭・学校・医療の連携による支援が早期に始まるケースが増えています。

また、書籍やテレビ、インターネットなどを通じて知識が広まり、自主的に医療機関を受診する家庭も増加傾向にあります。

言葉が知られたことは、社会全体での気づきや支援の第一歩となっています。

発達障害と二次障害の関係

発達障害そのものよりも、周囲の理解不足や環境とのミスマッチによって起きる「二次障害」が、本人にとって深刻な影響を与えるケースもあります。

早期の対応が重要です。

うつなどの二次障害とは

二次障害とは、発達障害そのものが直接の原因ではなく、それに伴うストレスや周囲からの誤解・否定的な経験をきっかけに生じる精神的な問題を指します。

具体的には、不登校、うつ状態、不安障害、自傷行為、引きこもりなどが挙げられます。

発達障害の特性による失敗や叱責を繰り返し経験すると、自己肯定感が低下し、「どうせ自分はできない」と無力感に陥ることがあります。

こうした状態が長く続くと、精神疾患へと発展するリスクが高まるため、周囲の早い気づきが重要です。

二次障害の早期発見と対応

二次障害は発見が遅れると、日常生活や就労に大きな影響を及ぼします。

そのため、ちょっとした変化にも気づける周囲の目が重要です。

たとえば、以前より話さなくなった、食欲が落ちた、職場への遅刻や欠席が増えたなど、小さなサインを見逃さないことが大切です。

気になる様子があれば、本人の話を否定せずに受け止め、必要に応じてカウンセラーや精神科医に相談するなど、早期の専門的支援につなげることが望まれます。

ストレスマネジメントの重要性

発達障害のある方は、些細な環境変化や人間関係の摩擦でもストレスを感じやすい傾向があります。

そのため、ストレスをため込まない方法や自己理解を深める習慣を身につけることが二次障害の予防につながります。

リラクゼーション法(深呼吸・瞑想・ストレッチなど)や、自分の気持ちを言語化する練習、趣味や安心できる場所の確保が効果的です。

ストレスに気づき、対処する力を育てることは、自己防衛の手段にもなります。

心理的安全性のある環境づくり

心理的安全性とは、自分の思いや特性を否定されずに話せる環境を意味します。

発達障害のある方にとって、この安全な空気があるかどうかは、心の安定や社会参加に大きな影響を与えます。

質問や相談をしても笑われない、困ったときにすぐ助けを求められる雰囲気がある職場では、二次障害のリスクが格段に下がります。

本人の話を真剣に聴き、必要な配慮を自然に提供することで、安心して過ごせる環境を実現できます。

まとめ:発達障害への理解が広がる今、正しい知識と支援が重要

発達障害は誰にでも起こり得る特性であり、早期の理解と適切な支援によって、本人の力を活かすことが可能です。

診断の進展や社会の変化により、学生の中にも特性を抱える人が増えてきています。

周囲の理解と配慮、そして個々に応じた支援体制を整えることが、教育や就労の場での安心と活躍につながります。

正しい知識を持ち、多様な個性を受け入れる社会を目指しましょう。

株式会社アルファ・ネットコンサルティング運営のアクセル

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

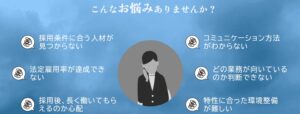

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)