障がい者の雇用において課題となりやすい「長く働き続けてもらう」ための支援制度があります。

それが「就労定着支援制度」です。

本記事では、中小企業の経営者の皆様に向けて、この制度の概要と目的、利用できる障がい者の条件、支援機関の役割、関連する法的義務、企業側のメリット、具体的な制度の使い方、そして中小企業での活用事例までを網羅的に解説します。

就労定着支援制度の概要と目的

障がい者雇用は、採用した後の「定着」が大きな課題となりやすい分野。

せっかく就職できても、職場での不安や悩みが解消されないまま早期離職に至るケースも少なくありません。

こうした課題を解決し、障がい者が安定して長く働き続けられるよう支援する仕組みが「就労定着支援制度」です。

制度の概要とその背景・目的を詳しく見ていきましょう。

障がい者の離職率と定着支援の必要性

企業で障がい者を雇用した場合、「長く働き続けてもらうこと(職場定着)」が大きな課題となることがあります。特に精神障がい者の職場定着率は他の障がい種別に比べて低い傾向があり、早期離職が深刻な問題となっていました。

このような背景から、障がい者が職場に継続的に定着できるよう支援するしくみの必要性が高まりました。

障がい者雇用の促進策が進み就職者数が増える一方で、「雇用したけれど続かない」という状況を改善するため、就労定着支援という新たな福祉サービスが導入されることになったのです。

制度創設の経緯と目的

就労定着支援制度は2018年にスタートした比較的新しい障がい福祉サービスです。

制度創設の目的は、一般就労した障がい者が長期間安心して働き続けられるようサポートすることにあります。

働き続ける上で生じがちな様々な課題(体調管理、企業側の障がい理解不足、人間関係やコミュニケーション上の悩みなど)を専門的にフォローし、離職を防ぐことが狙いです。就労定着支援は、障がいの有無に関わらず誰もが共生できる社会の実現を目指す障害者総合支援法に基づき定められた制度であり、「障がい者が一般企業で安心して働き続けられること」を直接的なゴールとしています。

障害者総合支援法に基づく新サービス

就労定着支援は、障害者総合支援法に位置付けられた障がい福祉サービスの一つです。

従来、就職後のフォローは主に就労移行支援事業所などが自主的に行っていましたが、離職率改善のニーズを受けて法定のサービスとして整備されました。

厚生労働省のデータによれば、2021年時点で全国に1,351か所の就労定着支援事業所があり、他の福祉サービスに比べるとまだ数は少ないものの、年々増加しています。

制度開始から数年の新しい取り組みであり、支援事業所の数は需要に追いついていない状況ですが、裏を返せばそれだけ多くの企業・障がい者がこの支援を求めているということでもあります。

国としてもこのサービスを通じて「障がい者雇用の次のフェーズ」である定着支援の充実を図っている状況です。

就労定着支援で提供されるサポート内容

就労定着支援事業所などの支援機関は、一般企業に就職した障がい者が職場で安定して働き続けられるよう、さまざまな支援を行います。

その主な内容は以下の通りです。

定期的な面談による相談支援

サービス利用者(障がい者)本人や受け入れ企業の担当者と定期的に面談し、現状の課題や不安を聞き取ります。

働く上で困っていることや体調面の相談など、何でも相談できる窓口となります。

関係機関との連絡調整

支援員が定期的に職場を訪問し、企業側に対して障がい特性に応じた配慮方法についてアドバイスを提供します。

職場でのコミュニケーションが円滑にいくよう助言したり、上司・同僚に障がいへの理解を促すサポートも行います。

職場訪問・企業への助言

遅刻・欠勤が増えている、仕事のミスが続く、周囲とのコミュニケーションでトラブルがある等、離職につながりかねない課題が見つかった際には、原因を一緒に分析し解決策を考えます。

ケースによっては支援員が間に入って企業と本人双方の調整を図り、問題の早期解決に努めます。

体調や生活リズムの管理支援

体調不良や生活リズムの乱れが就労継続の妨げにならないよう、日々の体調チェックや生活面の指導も行います。

朝の通勤が遅れがちな場合に生活リズムを整えるアドバイスをする、といった支援です。

課題解決に向けた伴走支援

遅刻・欠勤が増えている、仕事のミスが続く、周囲とのコミュニケーションでトラブルがある等、離職につながりかねない課題が見つかった際には、原因を一緒に分析し解決策を考えます。

ケースによっては支援員が間に入って企業と本人双方の調整を図り、問題の早期解決に努めます。

制度利用による職場定着の効果

就労定着支援の活用により得られる効果としては、まず職場への定着率そのものの向上が挙げられます。

支援員が継続的にフォローすることで、小さな躓きが大きな問題に発展する前に対処でき、離職という最悪の事態を防ぎます。

その過程で、企業側の障がい者に対する理解も深まるという効果があります。

支援員の助言を受けながら必要な配慮を知ることで、職場全体が障がいに対する正しい知識を身につけ、適切な対応が取れるようになります。

さらに、障がい者雇用のノウハウ蓄積にもつながります。

支援員との連携を通じて、企業内に「どうすれば障がいのある社員が能力を発揮しやすいか」という知見が蓄積されていきます。

このノウハウは今後新たに障がい者を迎える際にも大いに役立つ財産となるでしょう。

加えて、外部の支援機関や関係者とのネットワークができることで、企業は社外の専門リソースを活用しやすくなり、結果として社内外の連携体制が強化される効果も期待できます。

対象となる障がい者の定義と条件

就労定着支援制度は、すべての障がい者が自動的に利用できるわけではありません。

利用には一定の条件や前提があります。

ここでは、制度の対象となる障がい者の種類や、利用に必要な要件について整理していきます。

対象となる障がい者の種類

就労定着支援の対象となる「障がい者」とは、基本的に法定の障害者手帳などを所持し障害者として公的に認定された方を指します。

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい等を含む)いずれの障害区分でも対象となり得ます。

特に本制度では、就労移行支援など他の福祉サービスを利用した後に一般就労したケースが前提となるため、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの対象者であることが事実上の要件となります。

そのため、「障害者手帳を持っているが一度も福祉サービスを使わずに就職した」という場合には原則この就労定着支援制度の対象にはなりません(※そうした方への支援は障害者就業・生活支援センターなど他の公的支援機関が担います)。

言い換えれば、本制度は主に何らかの福祉サービスを活用して就職に至った障がい者を念頭に設計されていると言えるでしょう。

利用対象者の主な条件(福祉サービス利用歴)

厚生労働省の定める基準では、就労定着支援を利用できるのは就職前に一定の障がい福祉サービスを利用していた障がい者です。

具体的には、次のいずれかの福祉サービス利用を経て一般就労したケースが対象となります。

●就労移行支援(一般就労への移行を目的とした訓練サービス)

●就労継続支援A型またはB型(福祉的就労による訓練・就労機会提供サービス)

●生活介護(主に日中活動支援のサービス)

●自立訓練(機能訓練や生活訓練などのサービス)

上記のいずれかを利用していた障がい者が、訓練等を経て企業など一般就労の場に就職した場合に、就労定着支援を受けることができます。

例えば「就労移行支援事業所に2年間通所してスキル訓練を積み、企業に就職したケース」「就労継続支援B型事業所で働いていた方が一般企業に転職したケース」などが該当します。

これら福祉サービスを利用していた実績は、市町村発行の「障害福祉サービス受給者証」などにより証明されます。

制度を利用するにはこの受給者証が必要となるため、結果的に福祉サービス利用歴が必須条件となっているわけです。

一般就労6ヶ月経過の要件

もう一つ重要な条件が一般就労してから一定期間が経過していることです。就労定着支援が本格的に開始されるのは、就職後6ヶ月が経過したタイミングからと定められています。

裏を返せば、就職してから最初の6ヶ月間は原則として就労定着支援事業所のサービスは利用できません。

なぜ6ヶ月かというと、一般的に就職直後の試用期間や職場適応の初期段階については、就職元の支援機関(例:就労移行支援事業所)が引き続きフォローアップする体制が取られているからです。

多くの就労移行支援事業所等では、利用者が就職した後も6ヶ月間は定着支援(アフターフォロー)を行う慣行があります。

このため制度上も、まず最初の半年は元の支援機関によるフォローを期待し、その後も支援が必要な場合に新たに就労定着支援事業所がバトンタッチして支援に入る、という役割分担になっているのです。

したがって、就労定着支援を利用したい場合は就職から6ヶ月を経過することが必要です。

極端な例ですが、就職して1ヶ月で「辞めたい」など深刻な状況になっても、その時点では本制度を使うことはできません(その際は元の支援機関やハローワーク等に相談し、別途ジョブコーチ支援など他の施策を検討する形になります)。

6ヶ月という区切りは制度上の線引きであり、利用開始時期として頭に入れておく必要があります。

支援利用可能な期間(利用期限)

就労定着支援は長くても永久に続けられるものではなく、利用期間に上限があります。

原則として利用開始(就職後6ヶ月経過時)から最長3年6ヶ月まで支援を受けることができます。

一般就労後6ヶ月時点から数えて3年6ヶ月目ですので、就職から通算すると4年間のタイミングまでが目安となります。

多くの場合、この約3年間の定着支援の中で職場に十分適応できるようになり、自立して働ける状態を目指します。

では3年半を過ぎたら支援が打ち切られてしまうのかというと、必ずしもそうではありません。

仮に3年半経ってもなおサポートが必要な場合には、障害者就業・生活支援センター(後述)など他の公的機関による引き続きの支援を受けることが可能です。

就労定着支援事業所でのサービス提供期間終了時には、今後本人が支援なしでも安定して働ける状態になっていることが理想ですが、もし不安が残る場合には途切れなく支援センター等へ繋ぐことで継続支援体制を確保します。

このように制度の趣旨としては「支援終了後には支援無しでも働き続けられる状態を目指す」ものですが、現実には障がい特性によって長期的なフォローが欠かせないケースもあります。

そのため制度の範囲を超える場合でも地域の支援機関がバックアップする仕組みが用意されています。

サービス利用のための手続き

就労定着支援を利用するには、公的な申請手続きが必要です。

利用希望者(障がい者本人)は、自身の居住地の市町村役所に対して「就労定着支援サービス利用の申請」を行います。

具体的には、福祉担当部署にて障害福祉サービス受給者証のサービス追加手続きなどを行い、利用計画を提出した上で支給決定を受ける流れです。

すでに他の障害福祉サービスを利用していた方であれば受給者証を持っていますので、そこに「就労定着支援」を追加してもらう形になります。

新規にサービスを利用する場合、相談支援専門員(計画相談員)に支援計画(サービス等利用計画)を作成してもらい、市町村に申請する必要があります。

手続き自体は専門的ですが、就労定着支援事業所に相談すればサポートしてもらえる場合が多いです。

事業所側は利用希望の問い合わせがあれば、市町村との手続き調整や計画書類の準備などを手伝ってくれます。企業の立場からできることとしては、対象となる社員がいる場合に「こういう支援制度があるので使ってみてはどうか」と本人に案内することです。

本人が利用に前向きであれば、あとは事業所や市町村といった関係者が手続きを進めてくれます。

基本的に利用料はほとんどかからない(後述)ため、本人やご家族の負担も小さく、企業としても積極的に利用を勧めやすい制度と言えるでしょう。

支援機関の役割(就労移行支援事業所・定着支援機関・ハローワーク等)

障がい者の就職から職場定着までのプロセスには、さまざまな支援機関が関わります。

それぞれの機関が異なる役割を担い、相互に連携しながら障がい者と企業をサポートしています。

ここでは主な支援機関ごとの役割を確認しましょう。

就労移行支援事業所:就職前後のサポート

就労移行支援事業所は、一般企業での就労を希望する障がい者に対し、職業訓練や就職活動支援を行う福祉サービス事業所です。

利用者は原則2年間まで通所し、ビジネスマナー訓練やPCスキル習得、企業実習などを積んで一般就労を目指します。

就労移行支援事業所の役割は就職までが中心ですが、就職後も一定期間のフォローを行っています。

具体的には、その事業所から就職した障がい者について、最初の6ヶ月間程度は定着支援を提供することが一般的。

例えば定期的に連絡を取り近況を聞いたり、必要に応じて職場訪問をしてアドバイスしたりします。

これは福祉サービスとしての正式な「就労定着支援」ではなく事業所独自のアフターサービスですが、結果として初期の離職防止に大きな役割を果たしています。

企業側にとって、自社に入社した障がい者が以前通っていた就労移行支援事業所は大きな協力者です。

採用前から支援員が本人の特性や得意不得意を把握していますので、困ったときにアドバイスを求めることができます。

就労移行支援事業所の中には、企業と密接に連携して職場実習の機会を設けたり、人材を紹介してくれるところも。

採用前から関係が構築できている場合、入社後も「何かあれば元の事業所に相談できる」という安心感が双方にあります。

したがって、就労移行支援事業所は就職前の訓練支援者であると同時に、就職後の予防的な定着支援者として機能していると言えるでしょう。

就労定着支援事業所:職場定着の専門支援

就労定着支援事業所は、まさに本記事のテーマである就労定着支援サービスを提供する機関です。

前述のとおり、このサービスを受けられるのは就職後6ヶ月経過した障がい者が対象であり、その利用ニーズが発生した場合に活躍するのが就労定着支援事業所です。

多くの場合、就労移行支援や就労継続支援など他の福祉事業を行っている法人が追加で就労定着支援の指定を受けて運営しています。

したがって、利用者にとっては「訓練を受けた事業所」や「以前在籍していた事業所」がそのまま定着支援も担当するケースが多くなります。

一方、地域によっては定着支援専門の事業所や、オンラインで広域に支援を行う事業所も出てきています。

就労定着支援事業所の役割は、職場定着に特化した専門的サポートを提供することです。支援内容の詳細は前述したとおり、面談・訪問による相談支援や、関係機関との連絡調整、企業への助言など多岐にわたります。

就労移行支援事業所が「就職させること」がミッションなのに対し、定着支援事業所は「定着させること」がミッションです。

このため、職場で実際に起きる問題への対応力や、企業との交渉力・調整力が特に求められる機関と言えます。

事業所によっては、支援員が2名体制で企業担当と利用者担当に別れ、一貫して同じメンバーが就職前から就職後まで支えるといった工夫をしているところもあります。

企業側から見ると、定着支援事業所は困ったときに頼れる「外部の人事パートナー」のような存在です。

障がいのある社員の調子が優れなかったり、職場でトラブルが起きた際には、すぐに相談して適切な対処法を一緒に考えてもらえるため、大きな安心材料となります。

ハローワーク(公共職業安定所)の役割

ハローワークは公共職業安定所の通称で、障がい者の就労支援においても中核的な役割を果たす公的機関です。

ハローワークは求人紹介や職業相談を行う機関として知られますが、障がい者雇用についても専門の窓口を設置してサポートしています。

具体的には、「障害者担当の就労支援ナビゲーター」などが配置され、障がい者向けの求人開拓や、面接会の開催、企業への助言などを行っています。

企業にとっては、障がい者雇用の入口から定着まで一貫して相談できる総合窓口となります。

ハローワークでは、障がい者をこれから雇用しようとする企業に対して、制度の説明や給付金の案内、雇用管理のアドバイスなど幅広い支援を行います。

例えば「どんな仕事を任せればよいか」「社内の理解促進はどうすれば?」といった初歩的な疑問から、法定雇用率の達成方法、助成金の申請手続きに関することまで、基本的なことは何でも相談できます。

また、障がい者雇用に関する各種イベント(合同面接会やセミナー等)の情報も提供しています。

ハローワークは500か所以上全国にあり身近な存在ですので、社内で障がい者雇用を計画する段階からまず相談してみるのがおすすめ。

さらにハローワークは、就職後の職場定着支援にも連携しています。

ハローワーク自体が直接就労定着支援サービスを提供するわけではありませんが、支援チームを組んで就職から定着までフォローする取組を行っている地域もあります。

また、障害者職業センターや就業・生活支援センター、就労支援事業所などとのネットワークハブとなり、ケース会議で情報共有を図るなどコーディネーター的な役割も担っています。

企業としても、ハローワーク経由でこれら関係機関と繋がることができます。

以上のように、ハローワークは障がい者雇用の総合サポート機関として、採用から職場定着まで幅広く寄り添ってくれる存在です。

地域障害者職業センター:専門家による職場支援(ジョブコーチ等)

地域障害者職業センターは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が各都道府県に設置している機関で、障がい者の職業リハビリテーションを専門に行っています。

ここには職業カウンセラーや心理職の専門家が在籍し、障がい者の職業評価や職業指導、職場適応支援(いわゆるジョブコーチ支援)など高度なサービスを提供しています。

企業に対しても、雇用管理上の課題分析や専門的な助言を行ってくれる心強い存在です。

「採用した社員が職場に適応できるか不安だ」という場合にジョブコーチ(職場適応援助者)を派遣してもらい、実際の仕事現場でマンツーマンの指導や環境調整を支援してもらえます。

ジョブコーチは障がい者本人だけでなく、受け入れ部署の同僚や上司にも必要なアドバイスを行い、職場ぐるみでの定着を図ります。

地域障害者職業センターが行うこれらの支援は原則無料で受けられます。

また、職業センターは企業向けの研修や障がい者雇用に関する専門的な相談にも応じています。

例えば発達障がいのある方の特性理解や対応方法についてレクチャーを受けたい、といった要望にも対応可能です。

職業センターとハローワークは連携して動くことが多く、ハローワークから企業にセンターの専門支援を繋いでもらえるケースもあります。

企業としては、「少し専門的な支援が必要だ」と感じた際にこの職業センターに相談すると、適切なプログラムやジョブコーチ派遣等を提案してもらえるでしょう。

地域障害者職業センターは、職場定着のプロ集団として企業と障がい者を支える重要な機関です。

障害者就業・生活支援センター:地域における継続支援

障害者就業・生活支援センター(通称:ナカポツ=中核的な就業支援センター)は、障害者雇用促進法に基づき各地域に設置されている相談支援機関です。

特徴は、就業面と生活面の一体的な相談支援を行っている点です。

センターの職員が障がい者本人の置かれた状況を総合的に把握し、就労面(仕事探し、職場定着)だけでなく生活面(健康管理や日常生活の課題)についても含めて支援計画を立ててくれます。

企業に対しては、障がい者の障がい特性を踏まえた雇用管理のアドバイスを提供しています。

「聴覚障がいのある社員とのコミュニケーション方法」「知的障がいのある社員への業務指示の工夫」など、具体的な職場改善策について助言が得られます。

また、必要に応じて企業と障がい者の間に入って調整を行ったり、職場訪問をして状況を確認したりするなどの定着支援も行います。

「障害者就業・生活支援センター」は地域によって名称が異なる場合もありますが(○○就労支援センター等)、役割は同じです。

就業・生活支援センターは、就労定着支援事業所の利用期間が終了した後の受け皿として機能するほか、福祉サービスを利用していない障がい者の就労支援も行っています。

中小企業で障がい者雇用を行っている場合、こうした地域のセンターと繋がりを持っておくと長期的なサポートが受けられるため安心。

「困ったときの駆け込み寺」として、ぜひ活用を検討してみてください。

利用にかかる費用負担

就労定着支援は公的な障がい福祉サービスですので、基本的に利用者本人の負担はごくわずかです。

原則1割負担で、9割は公費負担となっています。

さらに所得に応じた月額負担上限が設定されており、多くの利用者は負担上限額0円〜数千円の範囲内に収まります。

実際、就労定着支援の利用対象となる障がい者のほとんどは自己負担0円の区分に分類されているとのデータがあります。

したがって本人や家族の金銭的負担を心配する必要はあまりないでしょう。

企業側に関しては、直接的な費用負担はありません。

就労定着支援事業所への利用料はあくまで利用者本人に請求され、公費でほぼ賄われます。企業は支援員の交通費や謝礼等を支払う必要もなく、無料で協力を得られるイメージです(※ただし、ごく稀に企業からの有償コンサルティングという形を取るケースもありますが、一般的ではありません)。

むしろ前述のように助成金を活用することで、企業側がプラスの補助を受けることも可能です。

強いて言えば、支援員との打ち合わせの時間を割いたり、社内調整に労力をかけるといったコストは発生します。

しかしそれは障がい者社員の戦力化のための投資であり、長期的に見れば充分に元が取れるでしょう。

中小企業における就労定着支援の活用事例

最後に、実際に中小企業が障がい者雇用と就労定着支援を活用し、成功している事例をいくつかご紹介します。

業種や障がい種別ごとに異なる工夫がありますが、共通して言えるのは「企業側の前向きな姿勢と支援機関の協力」によって成果が生まれている点です。

製造業:視覚障がい者が職場に定着した成功例

ある従業員数30名台の中小製造業(ヘルメット等製造)では、全盲の方を新たに採用しました。

当初、視覚障がい者に工場の作業は難しいのではという懸念もありましたが、会社は社内の理解促進に努め、障がい当事者の家族や支援施設の協力も得ながら職場環境を整備しました。

具体的には、視覚に頼らずにできる作業を切り出して担当してもらうため、生産工程を再分解し、一連の作業をいくつかのステップに分けた上で補助者なしで完結できる工程を割り当てたのです。

さらに、手触りで長さが分かるよう工夫した専用治具(作業用の道具)を社内で作成し、移動経路には誘導用の導線を床に設置、社内の備品には点字シールを貼るなど、様々な配慮を講じました。

また、本人が単独で通勤できるよう、入社前に日本盲導犬協会の支援で盲導犬と通勤訓練を行い、約1ヶ月で一人で通えるようになったそうです。

こうした手厚い準備と支援の結果、その視覚障がいの社員は現在では会社にとって欠かせない戦力に成長しています。

本人も「丁寧に仕事を教えてもらい、一人で作業できるようになった。

全盲の自分を採用し、根気強く指導してくれたことに感謝している」と語っています。

そして何より、この社員が明るく前向きに仕事に取り組む姿勢が職場全体に良い影響を及ぼし、「職場の雰囲気がとても良くなった」と所長は評価しています。

この事例では、就労定着支援事業所や障害者支援施設とも連携し、必要な配慮を徹底したことが成功の鍵となりました。

まさに合理的配慮を尽くし、障がい者本人の能力を引き出した好例と言えるでしょう。

製造業:支援機関と連携し障がい者を戦力化した例

東京のある工芸品製造会社(従業員数50名弱)では、社長の「機会があれば障がいのある人を採用したい」という意向から障がい者雇用を計画しました。

受け入れにあたって、地域障害者職業センターに相談し「どのような作業であれば障がい者が能力を発揮しやすいか」助言を受けました。

その後、就労移行支援事業所から働きたい人を紹介してもらい、職場体験実習を経てトライアル雇用で採用したそうです。

入社当初は社員たちも「どう声をかけたらいいか分からない」「指示の伝え方に悩む」といった戸惑いがありましたが、会社は作業日報を導入して本人に毎日体調や仕事の感想を書いてもらう仕組みを作りました。

これによって上司や支援員が本人の状況を把握しやすくなり、コミュニケーションが円滑になりました。 結果、その障がいのある社員は予想以上の戦力として活躍し始めました。

同社では製造工程の標準化・分業化を進めていたこともあり、若手社員でもすぐ戦力化できる仕組みが整っていました。障がいのある社員も例外ではなく、適切な手順とサポートがあれば十分に力を発揮できることが証明されたのです。「様々な特性の社員を雇用したことで、現場リーダーのマネジメント能力が向上した。障がいのない社員も気配りの心を持つようになった」と管理部長は語っています。

この事例では、採用前から職業センターや就労移行支援事業所といった支援機関をフル活用し、職場実習・トライアル雇用を経てミスマッチを防いだことが成功要因です。また入社後も定着支援として日報活用や支援員のフォローを受け、組織全体で受け入れを図ったことで、障がい者が長く活躍できる環境を築きました。

運送業:知的障がい者雇用で社内環境が向上した例

茨城県のある運送会社(従業員約380名)では、創業時から地域貢献を社是に掲げ、平成19年に初めて知的障がい者の雇用に踏み切りました。

当初、社内には「ちゃんと仕事ができるのか」「ミスが増えるのでは」と懸念や反対意見もありました。

そこで同社は、まず地元の障害者支援施設での作業の様子を社員に説明し、障がい者が十分活躍できることを幹部が訴えました。

そして職場実習として実際に障がいのある方たちを受け入れ、現場社員に直接接してもらう機会を作りました。

実習生が一所懸命働く姿を見て、社員たちの不安は次第に払拭され、採用に前向きな空気に変わったといいます。

採用後は、知的障がいのある社員が最大限能力を発揮できるよう、配送センター内の様々な作業を全員に体験させ、その人に合った担当業務を見極めて決定しました。

例えば商品の搬入・仕分け・搬出、リサイクル作業など一連の業務から、得意不得意に合わせて担当を割り振ったのです。

経験を積むにつれ徐々に他の業務も任せ、先輩障がい者社員が後輩に作業を教える関係も構築されていきました。

また、知的障がい者には指示を短くわかりやすく、言葉だけでなく実演も交えて伝えるなど、周囲の社員が丁寧で分かりやすい指示の仕方を身につけるようになりました。

さらに、全員が見られるスケジュール表で各人の作業と時間を管理する見える化を行い、「次に何をするか分からない」という事態を防ぎました。

これらの工夫によって作業は円滑化し、障がい者社員も落ち着いて仕事に取り組めるようになりました。

今では同社に12名の障がい者が在籍し、それぞれ戦力として活躍しています。

驚くべきことに、障がい者雇用をきっかけに社内の風土も変化しました。

以前は自分の仕事だけに関心が向きがちだった社員も、困っている人を見かけたら声をかけるといった気配りができるようになったそうです。

「障がい者がいることで、社員が優しくなった」と専務取締役は述べています。

このケースでは、職場実習を通じた事前体験と、入社後の丁寧な業務切り出し・指導方法の工夫が奏功しました。

就労定着支援という枠組みとは少し違いますが、同社はおそらく障害者職業センターのジョブコーチ支援や支援学校との連携を受けながら、独自に定着支援を強化したものと思われます。

障がい者本人だけでなく企業文化自体が良い方向に変わった好例として、非常に示唆に富む事例です。

卸売業:特別支援学校と協力した障がい者定着例

香川県のある建築資材卸売企業(従業員約60名)では、特別支援学校の先生から職場実習の依頼を受けたことが障がい者雇用のきっかけでした。

当時、障がい者を雇った経験がなく不安を感じる社員もいましたが、受け入れた実習生の勤務態度が非常に良好で、その様子を見て社員の不安は解消されたといいます。

実習生は卒業後そのまま入社し、現在も活躍しています。

これを契機に、同社は以後も特別支援学校の卒業生を中心に継続的に障がい者を採用するようになりました。

同社はリサイクル事業を営んでおり、人手不足が課題でしたが、障がい者雇用によりその穴を埋めることができました。

現在は複数名の障がい者が在籍し、それぞれ得意分野を活かして働いています。

受け入れに際しては、学校やハローワーク、支援センターと密接に連携し、一人ひとりに合わせた職務設計と職場教育を行ったそうです。

例えばコミュニケーションが苦手な人には指導担当を決めてゆっくり教える、体力面に不安がある人には短時間勤務から始めて徐々に延ばす、といった配慮をしました。

定着支援としては、卒業後も学校の先生が様子を見に来たり、家族とも連絡を取り合うなど、生活面も含めたフォローを続けています。

このような「学校-家庭-会社-支援機関」の四者がチームとなった伴走が奏功し、障がい者たちは安定して働き続けられています。

この事例から学べるのは、身近な支援リソース(今回は特別支援学校)との協働です。

特別支援学校は単なる教育機関ではなく、卒業後の就職支援にも力を入れており、企業にとっては優良な人材供給源ともなります。

学校と良好な関係を築けば、実習の受け入れや、学校経由の求人(指名求人)といった形でミスマッチの少ない採用ができます。

加えて、同窓の先輩社員がいることは新入社員にとって心強く、社内に仲間意識が生まれる利点もあります。

こうした取り組みは、形式上の就労定着支援サービスに頼るまでもなく、地域ぐるみで障がい者を支えるネットワークが機能している好例と言えるでしょう。

まとめ:様々な業種にも広がる障がい者雇用

上述の他にも、様々な業種・職種で障がい者雇用と定着支援の成功例が出てきています。

IT業界では発達障がいのプログラマーが専門スキルを発揮して戦力となっているケースや、小売業で聴覚障がいの販売員が接客マニュアルを工夫することで顧客対応に支障なく活躍している例などがあります。

中小企業であっても創意工夫と周囲のサポート次第で、多様な障がい者人材が長く働ける環境を作れることが実証されつつあります。

鍵となるのは、企業が固定観念にとらわれず柔軟に業務設計や職場改善を行うことと、公的支援策を積極的に活用すること。

就労定着支援制度はその中でも重要な役割を果たすツールです。

支援員と協力しながら課題解決を積み重ねた企業ほど、障がい者雇用に自信を持ちさらなる発展へと繋げています。

株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。

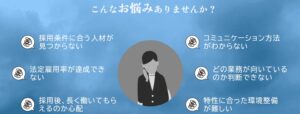

「法定雇用率を満たせない」

「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、

障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、

ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。

サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。

-300x118.jpg)